문화

인천의 맛 - 파도소리 너머 봄, 소라방 주꾸미

파도 소리 너머 봄

소라방 주꾸미

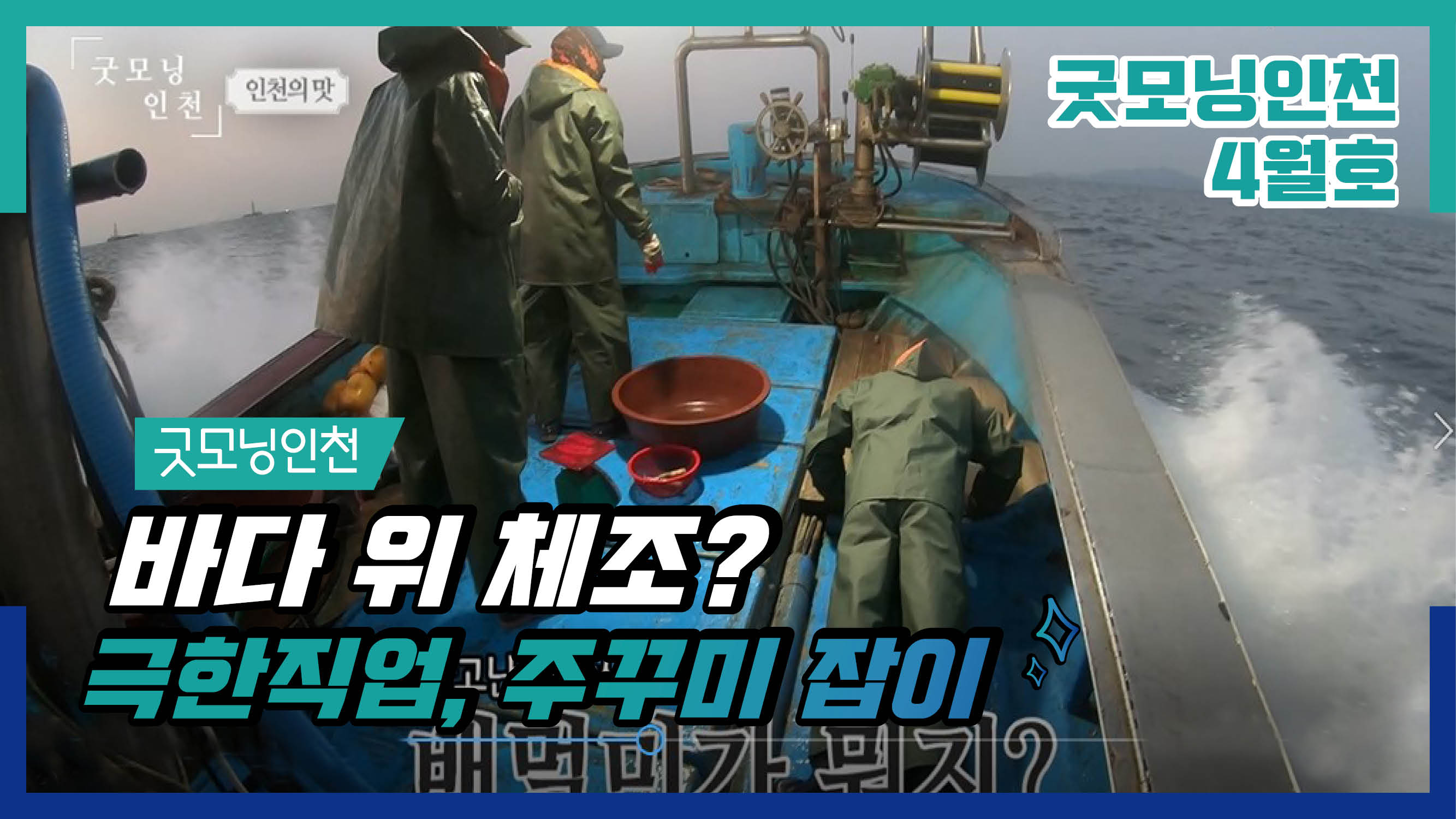

전통 어로 방식인 ‘소라방’으로 주꾸미를 잡는, 길정호 사람들.

인천만의 ‘그 맛’이 있다. 지역 음식에는 고유한 환경과 그 안에 사는 사람들의 삶이 고스란히 담겨 있다. 한 그릇 뚝딱 비우고 끝낼 일이 아니다. 오늘을 살아가는 우리의 뿌리에 대한 이야기이기에. 인천의 산과 들에서 자라고, 바다와 갯벌에서 펄떡이고 있을 먹거리와 이 땅에 살아가는 사람들의 손맛을 기록한다. 그 여덟 번째는 서쪽 바다 깊숙이에서 건져 올린 봄, 주꾸미다.

글 정경숙 본지 편집장│사진 류창현 포토디렉터

서쪽 부둣가에 봄이 오다

삼월의 새벽 바다는 매몰차다. 육지엔 봄기운이 돌지만 바닷가엔 소금기 짙은 찬바람이 분다. 오늘은 바람이 더 세차다. 자연은 고된 항해를 앞둔 사람이라고 해서 봐주는 법이 없다.

새벽 다섯 시 반, 동구 화수부두. 잠든 세상 속 출항을 기다리는 어선들 사이에 분주함이 새어 나온다. ‘길정호’가 부둣가를 빠져나가 바다로 나아간다. 요란한 엔진 소리가 잠에서 덜 깬 세상을 뒤흔든다. 어부의 검게 그을린 얼굴에 끈끈한 바닷바람이 스친다. ‘다방 커피’ 한 잔으로 빈속을 달랜다. 이제 열 시간 동안 쉴 새 없이 어구를 던지고 올리며 몸을 움직여야 한다. “바다를 보면 마음이 편안해.” 검은 수평선을 바라보던 뱃사람의 목소리가 엔진 소리를 비집고 나직이 들려온다.

박현기(70) 어르신은 한창때 송현동에서 잘나가는 중식당 사장이었다. 인천제철(현 현대제철) 앞에서 가게를 했는데, 외상 없이 무조건 현찰에 줄 서서 먹을 정도로 장사가 잘됐다. 2년 만에 집을 샀다. 하지만 삶은 예상치 못한 방향으로 흘러가기 마련이다. 주방을 나와 55세의 나이에 미화원이 되어 정년까지 마치고, 60세가 되던 해에 배에 올랐다. 지금 파도가 달려드는 거친 바다 한가운데가, 그의 삶 최전선이다.

30분쯤 갔을까, 인천대교가 보이는 멀지않은 바다에 이르렀다. 곳곳에 어장을 알리는 깃발이 꽂혀 있다. 배는 열 시간을 바다 위에 떠 있을 거라고 했다. 오전 내내 바람이 세차게 불어 파도가 요동치고 배가 출렁거린다. 쏟아지는 뱃멀미. 육지가 지척인데도 닿을 수 없으니 겁 없이 배에 오른 게 후회스럽다. 하지만 바다 위 ‘극한 직업’이 누군가에겐 일상이 아니던가. 미안함에 약한 마음을 겨우 억누른다.

길정호 선원이 소라방 줄이 묶인 깃대를 바다에 던지고 있다.

바다 깊숙이 소라방 속 보물

정약전의 <자산어보玆山魚譜>는 주꾸미를 준어蹲魚, 속명을 죽금어竹今魚라고 이른다. ‘웅크린 물고기’라는 뜻이다. 주꾸미는 한겨울을 바다 깊숙한 바위틈에서 지내다, 봄이 오면 알을 잔뜩 품고 연안으로 올라온다. 산란하기 위해 무거운 몸을 일으키던 주꾸미는 ‘그만’ 어부의 그물에 낚이고 만다.

해마다 주꾸미 철이면 큰 배들은 먼바다로 나아가 긴 주머니 모양의 통그물 안강망을 던진다. 길정호는 선원 서너 명이 타는 4t짜리 작은 배다. 예로부터 내려오는 전통 어로 방식인 ‘소라방잡이’를 한다. 화수부두에는 길정호처럼 소라방으로 주꾸미를 잡는 작은 어선이 아직 많다.

거대한 공장 건물 담장을 끼고 한참을 들어가야 만나는 이 낡은 부두는, 1970년대 초까지만 해도 만선으로 출렁거렸다. 가깝게 강화도부터 멀리 충청도와 백령도, 연평도 배까지 드나들었다. 그러다 1973년 연안부두가 생기고, 인천제철이 바다를 매립하면서 진동하던 생선 비린내가 지워져갔다. “안강망 큰 배가 멀리서 드나들 땐 번성했었어. 육지에서는 꽁보리밥을 먹어도 배 위에선 쌀밥을 먹는다고 했으니까. 그러다 어판장이 사라지고 공장이 바다를 잠식하면서 부두를 버려놓았지.” 양계영(63) 선장은 충남 서산에서 인천으로 와 30여 년 배를 탔다. 그는 태어난 마을은 비행장이 들어서 사라졌다며, 화수부두가 뼈를 묻을 고향이라고 했다.

“자자, 어서 움직이자.” 선장의 외침에, 고참 선원이 바다에 꽂혀 있던 깃대를 힘껏 끌어올려 도르래에 건다. 그 끝엔 소라 껍데기가 주렁주렁 달린 줄이 매어 있다. 지금은 나일론 줄을 쓰지만 예전엔 짚으로 새끼줄을 꼬아 일일이 소라를 매달았다. 이 줄을 수심 10m 안팎의 연안에 가라앉히면, 알 낳을 곳을 찾던 주꾸미가 제 앞날도 모르고 소라방으로 숨어들어간다. 그러면 어부들은 이 줄을 바다 위로 끌어올려 ‘보물’들을 낚는다.

뱃일을 하다 한숨 돌리는 박현기 선원. 그의 얼굴이 진흙투성이다.

낮 12시가 다 되어 먹은 첫 끼, 바다 한가운데 차린 최고의 밥상.

항해 10시간 만에 닻을 내린 길정호.

선장의 아내가 연안부두로 마중 나와 주꾸미를

경매장으로 옮기는 작업을 도왔다.

“욕심부릴 필요 뭐 있나. 적당히 먹고살 만큼만 낚으면 되지.”

평생 자연에 빚지며 살아가는 것을 미안해 하고 또 고마워하는 사람들의 이야기.

바다에 빚지며 살아가는 삶

선원이라고 해야 일흔 된 뱃사람과 2년 남짓 배를 탄 인도네시아 청년 둘이 전부다. 셋이 힘을 모아 줄을 잡아당기며 차례로 딸려 나오는 소라 껍데기를 확인한다. 날것이 꿈틀거리면 쇠꼬챙이로 사정없이 끄집어내 통 안으로 냅다 던진다. 때론 갈고리를 쥔 손이 허공을 헤매기도 한다. 보통 서너 개 중 두 개꼴로 빈방이 난다. 어획량이 그물을 던지는 것에 훨씬 못 미치지만 아쉽지 않다.

“소라마다 다 주꾸미가 들어 있으면 배에다 싣지도 못하게. 욕심부릴 필요 뭐 있어. 자식들하고 먹고살 만큼 적당히 벌면 되는 거야.” 바다의 산물을 어찌 욕심에 가두랴. 25년을 동고동락한 낡은 배와 삶의 터전으로 자신을 기꺼이 내어준 바다가 고마울 뿐이다.

이후로 오랫동안, 길정호 사람들은 소라방이 달린 줄을 끌어올려 주꾸미를 잡고 다시 줄을 내리고를 반복했다. ‘탁탁’ 소라 껍데기가 배 난간에 부딪히는 소리만이 들려온다. 길고도 힘겨운 시간이 이어졌다. 오후 세 시 반이 되어서야 배는 뭍으로 향했다.

오늘은 주꾸미를 240㎏이나 잡았다. 평소보다 많은 양이지만 마냥 좋은 것만도 아니다. 그만큼 가격은 내려간다. 이는 바닷일이 하루 시원찮다고 하더라도 살기 팍팍해지는 건 아니라는 뜻이기도 하다.

동백꽃이 흐드러지게 피면 주꾸미는 제철을 맞는다. 서쪽 바다의 봄은 그렇게 시작된다. 사실 산란기에 주꾸미를 잡는 건 꽤나 미안한 일이다. 사월 주꾸미 철이 지나면 곧 금어기가 온다. 그래도 뱃사람들은 오월 햇살 아래 꽃게를 잡고, 가을이면 전어를 낚으며 여전히 바다에 머물 것이다. 평생 자연에 빚지며 살아가는 것을 미안해 하고 또 고마워하며.

[영상은 인천시 유튜브를 통해서도 보실 수 있습니다.]

- 첨부파일

-

- 이전글

- 힘내라 인천

- 다음글

- 인천의 맛 - 주꾸미 밥상