역사

인천에서 인천으로 : 인천상륙작전 75주년

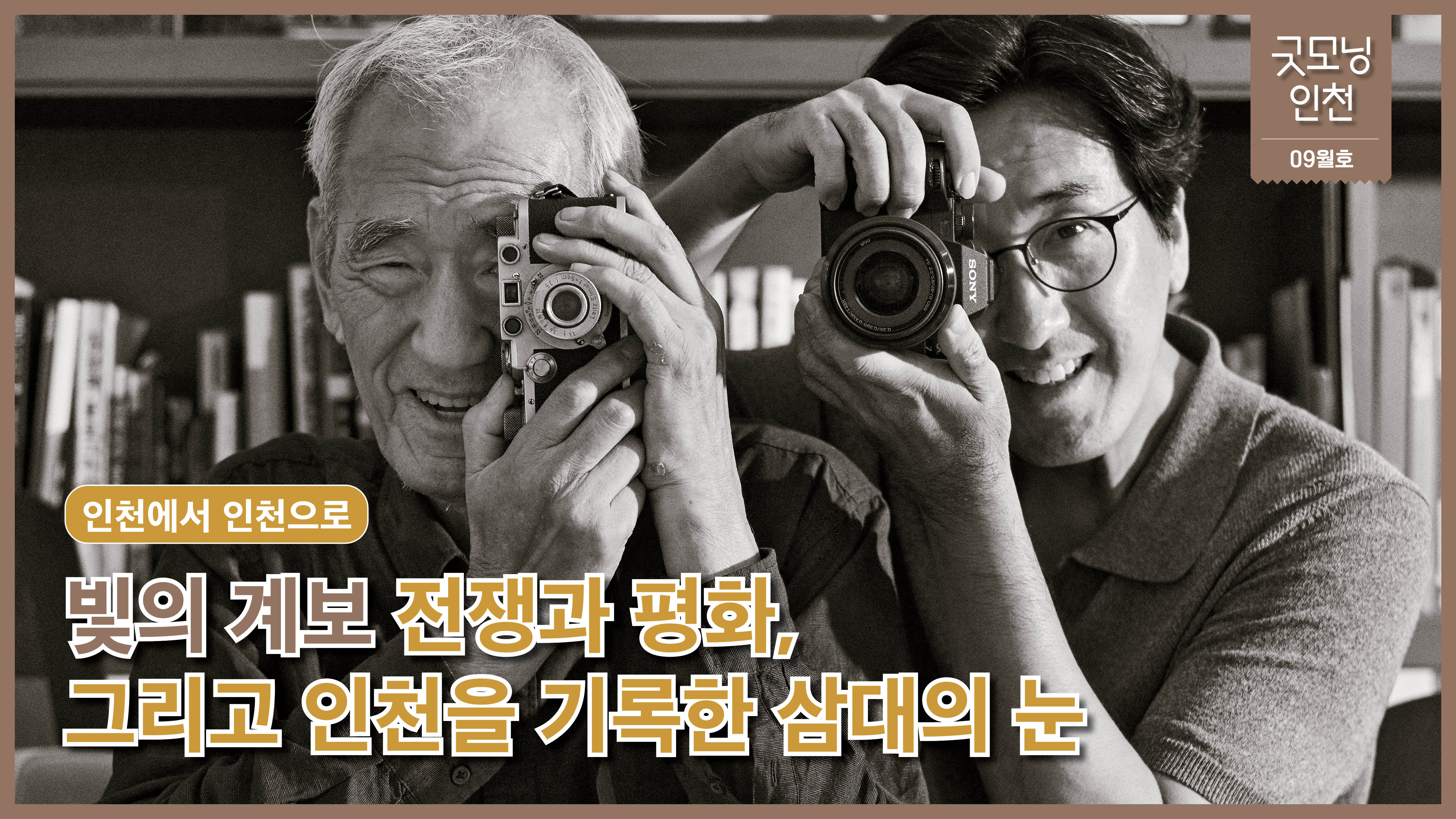

빛의 계보

전쟁과 평화, 그리고 인천을

기록한 삼대(三代)의 눈

글. 정경숙 본지 편집위원 사진. 김성재 포토디렉터

※ 인천상륙작전 75주년을 맞아, 전쟁과 산업화, 그리고 오늘의 평화를 기록한 세 세대의 시선을 따라갑니다.

책장을 덮은 뒤에도 기록 속에 깃든 평화의 숨결이 마음에 머물기를 바랍니다.

Prologue

빛이 머무는 순간

빛은 렌즈에 닿기 전, 공기 속에서 잠시 머문다.

흑백의 먼지가 일어나고 그 뒤로 색색의 결이 스며든다.

1950년 9월, 인천 앞바다는 포연 속에 잠겼다.

함포 사격과 총성이 수평선을 가르고 공기는 무겁게 가라앉았다.

오늘, 그 바다는 고요하다.

1대 임인식은 전쟁의 비극 속에서도 사람의 얼굴을 기록했고,

2대 임정의는 산업화의 거센 바람에 맞서 도시의 숨을 붙잡았으며, 3대 임준영은 오늘, 평화의 빛을 새기고 있다.

삼대三代의 시선은 서로 달랐지만 궤적은 하나,

뷰파인더 너머로 그들이 붙잡은 것은 언제나 같았다.

전쟁과 평화, 그리고 이 도시의 기억, 바로 ‘살아 있는 역사’다.

1950년 9월 15일, 그날 월미도 바다

인천을 향한 함포 사격. 1950년 9월 4일, 상륙을 앞두고 연안 포대를 겨냥했다. Ⓒ임인식

국군이 인천을 탈환한 직후의 도심 Ⓒ임인식

전장을 누비던 임인식의 카메라. 오늘 다시 숨을 고른다.

‘내가 본 건 전쟁이 아니라, 그 안의 사람들이었다’

1대 - 총성 너머의 얼굴, 임인식

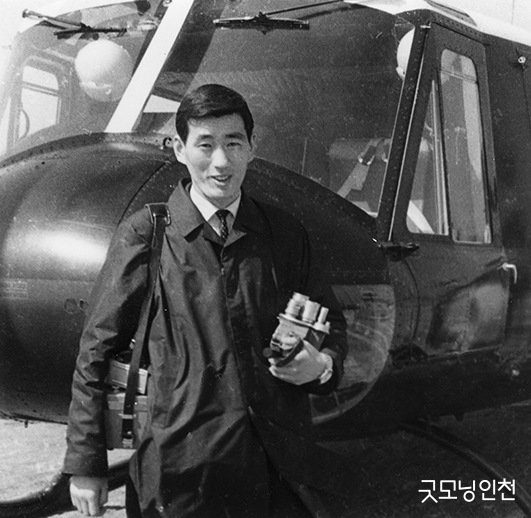

1950년 9월 15일 새벽, 월미도 앞바다. 미군 상륙정이 검은 물결처럼 밀려들었다. 포성이 하늘을 뒤흔들고 바다는 파편처럼 부서져 흩어졌다. 종군사진대장 임인식(1920~1998)은 라이카 카메라를 움켜쥔 채 그 한가운데 서 있었다. 손끝은 떨리고 숨은 거칠게 몰아쳤지만, 눈빛만은 흔들리지 않았다.

그의 시선이 머문 것은 전투가 아니었다. 사람들의 얼굴이었다. 상륙을 지휘하는 장교의 단호한 손짓, 두려움과 결의가 뒤섞인 젊은 병사의 눈빛. 핏빛 흙탕물을 차고 내딛는 군화, 짠내 어린 바람에 휘날리는 군복 자락…. 총성과 함성의 소용돌이 속에서도 그의 프레임에는 묵직한 침묵이 깃들어 있었다.

임인식의 카메라는 언제나 사람을 향했다. 총대를 멘 학도병의 여린 어깨, 무너진 교정의 잔해 속에서도 고무줄놀이에 웃음을 터뜨리던 아이들, 탈환 직후 서로의 어깨를 붙잡던 군인들의 손끝까지…. 죽음이 짙게 드리운 전장 한복판에서도 그는 끝내 인간의 존엄을 놓치지 않았다. 그의 기록은 포화 속에서 ‘사람’을 증언했다.

75년이 지난 오늘도 그의 흑백 필름은 묻는다. ‘평화란 무엇이며, 우리가 끝내 지켜야 할 것은 무엇인가.’ 임인식의 기록은 전쟁의 연대기가 아니다. 우리가 목숨 걸고 지켜냈고, 앞으로도 지켜내야 할 ‘살아 있는 역사’다.

1대 임인식

임인식 (1920~1998) / 종군사진대장, 기록사진가

참혹한 전장 속에서도 그의 시선은 늘 사람에게 머물렀다. 총대를 멘 학도병의 앳된 눈빛, 폐허 속에서도 웃음을 잃지 않던 아이들의 얼굴…. 그가 남긴 기록은 ‘청암아카이브’에 보존되어 ‘살아 있는 역사’로 숨 쉬고 있다. 그는 2020년 국가기록관리 유공 정부포상에서 ‘국민포장’을 추서받았다.

1974년 인천항 항공사진. 바다와 도시가 맞닿은 자리 Ⓒ임정의

1974년 인천항 부두 전경. 산업의 물길이 드나들던 길 Ⓒ임정의

도시의 시간을 증언해 온 임정의 사진작가

‘사진은 붙잡는 것이 아니라, 놓아주는 일이다’

2대 - 도시의 숨, 임정의

새벽의 인천항. 물안개가 기중기를 감싸고 소금기 어린 바람이 레일 위를 스쳐간다. 임정의가 중형 필름 카메라를 들어올린다. 셔터 속도를 늦춘다. 파도 위로 빛이 길게 누워 도시의 호흡과 박자를 맞춘다. 갯벌 위로 강철의 뼈대가 치솟고, 굳어가는 콘크리트는 도시의 선과 면을 완성한다. 그는 ‘사람이 만든 시간’을 기록한다.

그의 프레임에는 과장이 없다. 수평과 수직은 단단히 서 있고, 그림자는 구조의 본질을 드러낸다. 한낮 열기에 흔들리는 공기의 떨림까지 담아, 도시의 시간을 증명한다.

전쟁의 심연을 건너온 바다에서, 그는 다른 시간을 기록한다. 폐허를 딛고 일어선 항만과 공단, 그 사이로 겹겹이 포개진 골목과 낮은 집들. 거친 흑백 위에 훗날 색색의 빛을 겹쳐 놓으면, 도시의 맥박이 다시 뛴다. 그에게 사진은 붙드는 것이 아니라, 놓아주는 일이다. 스쳐 지나갈지라도 흔적은 남는다. 그래서 그의 셔터에는 ‘장면’보다 ‘시간’이 먼저 닿는다. 염분이 스민 바닷바람, 공장의 뜨거운 열기, 퇴근길 발자국 소리, 저녁 빛의 온도가 한 프레임에 겹쳐 든다.

“춥고 배고프지만, 걸어온 길을 후회하지 않아.”

돈이 되지 않는 사진이었다. 그는 아무도 시선을 두지 않는 도시의 가장자리를 기록했다. 산업화의 거센 바람 속에서도 손때 묻은 난간, 세월에 닳은 계단, 마지막 한 줌 햇살이 머무는 창까지 놓치지 않았다. 미래를 위한 기록이기에.

단단히 세운 수직과 수평 사이로, 다음 세대의 빛이 스며들 자리가 열린다.

2대 임정의

임정의(1944–) / 건축·도시 기록사진가

대한민국 건축사진의 선구자. 1978년 ‘청암건축사진연구소’를 열어 도시와 건축의 변화를 기록해 왔다. 30여 년 동안 후학을 길러내며 사진의 언어를 다음 세대에 전하고, 사라져가는 풍경에도 끝까지 시선을 두었다. 빛이 머무는 자리마다 그는 시간을 기록했다.

월미도 전경. 노을빛이 바다 위에 길을 놓는다. Ⓒ임준영

저무는 빛을 따라 걷는 발자국 그리고 하늘의 궤도 Ⓒ임준영

‘미래를 위한 재창조, 그것이 기록이다’

3대 - 오늘의 빛, 임준영

해 질 녘, 월미도 부둣가. 난간에 걸터앉은 그림자가 길게 늘어지고 금빛 물결이 부드럽게 번져간다. 킥보드를 탄 아이의 웃음소리, 자전거 체인의 딸깍거림이 저녁 공기를 흔든다. 유람선은 느리게 곡선을 그리며 선창을 빠져나간다.

임준영은 디지털 카메라를 들고 천천히 숨을 고른다. 빛이 스며드는 찰나를 기다린다. 전쟁의 바다를 증언한 할아버지, 도시의 성장을 기록한 아버지의 발자취를 따라, 그는 이 순간을 내일의 기억으로 잇는다. 그에게 사진은 미래를 위한 재창조, 곧 기록이다.

그의 프레임은 풍경 너머 스쳐 가는 숨결을 담는다. 해가 기울며 달라지는 빛의 온도, 바람에 흔들리는 관람차의 미세한 떨림, 벽화 앞에서 멈춘 발걸음의 고요. 노을 속 나란히 선 두 어깨가 스치듯 맞닿는 순간, 저 멀리 불빛들이 하나둘 켜지며 도시의 그리드를 채운다. 그는 사라지기 직전의 일상에 머무르되 그 이상을 넘지 않는다. 뷰파인더 너머에 숨결과 속도, 그리고 간격을 남겨 둔다.

그에게 사진은 증거이자 약속이다. 전쟁의 바다 위에 빛을 비추어 상처를 가만히 어루만진다. 평화는 오늘이라는 시간 위에서 늘 증명되어야 함을, 그는 알고 있다. 그래서 그의 셔터는 섬광이 아니라 오래 남아 서서히 스며드는 잔광을 택한다. 훗날 누군가 그의 사진을 펼칠 때, 잊힌 시간마저 다시 숨 쉴 수 있도록.

3대 임준영

임준영(1976-) / 사진작가

샌프란시스코 AAU와 뉴욕 SVA에서 사진을 전공했다. 건축·도시 다큐와 상업 작업을 병행하며, 기록을 작가의 숨결이 스며드는 예술이자, ‘내일을 위한 재창조’로 정의한다. 가족 아카이브 북 『The Big Flow』로 세 세대의 기록을 한 권에 묶었고, 독립 출판과 교육을 통해 사진의 언어를 다음 세대에 전하고 있다.

과거의 빛, 내일을 비추다. 임정의가 남긴 1970년대 인천의 시간

아버지 임정의와 아들 임준영. 어제와 오늘을 잇고 내일에 초점을 맞춘다.

Epilogue

빛이 이어지는 시간

청암아카이브 작업실은 오후의 빛으로 잠겨 있었다.

스탠드 불빛이 낮게 번지고, 작업대에는 필름 슬리브와 메모가 겹겹이 쌓여 있다.

선반 깊숙이 잠들어 있던 할아버지의 카메라가 조심스레 빛을 보았다.

“전장을 누비던 카메라야.” 그 말에 잠시 정적이 흐른다.

금속이 손끝에 서늘하게 닿고, 오래된 가죽끈에서는 소금기가 옅게 배어난다.

라이트박스가 켜지고, 필름을 넘길 때마다 얇은 정전기 소리가 스친다.

아버지는 네거티브의 모서리를 들어 올리고, 아들은 촬영 기록지를 한 줄씩 따라간다.

한 장마다 이름이 붙고, 일시와 장소가 적혀 있다.

1974. 인천. 월미도. 항만⋯.

임정의의 단단함은 수평과 수직처럼 흔들리지 않았다.

그는 짧게 말했다. “기록은 공개 하되, 이름은 지킨다.”

먼지 속에 묻힐 뻔한 시간을 빛으로 불러내는 일, 내일의 기록까지 끝내 그의 몫이다.

“나는… 아무것도 원하는 게 없어.”

춥고 배고픈 날들을 지나온 노작가의 목소리는 낮고 단단했다. 이제는 괜찮다.

아들은 같은 자리에 서서, 내일의 빛을 기다리겠다고 했다.

수십 상자의 필름에 담긴 시간을 다시 묶어 이름과 좌표를 채우겠다고,

빛의 계보는 잇되, 그 짐만큼은 다음 세대의 어깨에 남겨 두지 않겠다고 했다.

“여기서 끝내야지요. 기록은 내일의 시간에 맡기겠습니다.”

문을 열자, 늦여름의 눅눅한 바람이 밀려든다.

먼지가 일었다가 빛의 결을 따라 천천히 가라앉는다.

마지막 프레임을 넘기는 순간, 오래전의 숨이 아주 작은 소리로 돌아온다.

남은 것은 한 장의 사진이 아니라, 이름이 붙은 시간과 돌아갈 좌표다.

그 자리에서 세 세대의 시선은 다시 만날 것이다.

오후 햇살이 더 깊어져 간다. 고요히, 빛이 머문다.

- 첨부파일

-

- 다음글

- 다음글이 없습니다.