관광

배다리, 그곳의 피사체는 '흑백시간’

배다리, 그곳의 피사체는 ‘흑백시간’

배다리 헌책방거리는 ‘출사족’의 단골 코스다. 묵은 빛과 낡은 색이 그들을 감성으로 이끈다. 인천의 오랜 시간이 켜켜이 스며든 공간은 뭇사람들에게 수없이 찍혔다. 이제 이 거리는 찍히는 피사체에서 찍고 전시하며 이야기를 나누는 공간으로 서서히 변신하고 있다.

글·사진 김민영 자유기고가

세상에서 비켜난 곳은 시간도 더디 가는 듯하다. 하긴 이미 먹을 만큼 먹은 시간 아닌가. 기나긴 세월에 일 년이 더 보태진들 무슨 대수인가. 이곳은 집도 늙고 거리도 늙었다. 시간으로 주름진 이곳에서 뭘 해도 모든 게 슬로우비디오처럼 보인다. 한 해가 저물어가는 요즘 배다리 헌책방거리는 그 어느 때보다 적막하다. 늦가을 오후 늘어진 그림자만이 시간의 흐름을 알려줄 뿐이다. 이 거리는 그렇게 우리에게 침묵하며 우리와 함께 시계바늘을 돌린다.

배다리 헌책방거리는 한때 청계천과 어깨를 견 줄 정도로 유명했다. 6·25전쟁 직후 리어카와 노점상들이 고물로 나온 헌책을 팔기 시작하면서 본격적으로 형성됐다. 얼마 전 대하소설 ‘토지’의 작가 박경리 선생의 흔적이 이곳에서 발견되면서 새롭게 주목 받고 있다. 아직은 토막 같은 ‘팩트’에 불과하지만 선생은 근처에 신접살림을 차렸고 노점 거리에 나와 헌책 구경을 즐겼으며 짧은 시간이었지만 아예 직접 헌책방을 운영했던 ‘스토리’가 전해져 온다.

언제부턴가 책방은 하나둘 문을 닫으며 이제는 헌책방 거리라는 타이틀이 조금은 무색해졌다. 대신 새로운 문화공간이 하나둘 둥지를 틀며 여전히 사람들의 발길을 모으고 있다. 그 중심에 사진이 있다. 사진전문갤러리, 사진카페 그리고 마을사진관 등 이곳에서는 사진을 찍고 전시하고 그리고 이야기한다.

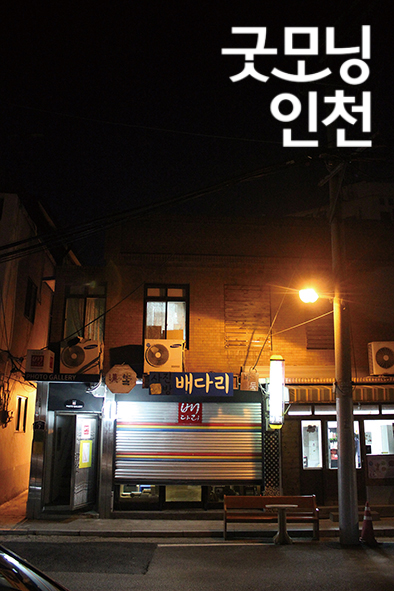

찰칵1. 사진공간 배다리 포토갤러리

헌책방임을 알리는 널찍한 간판 사이로 등불처럼 둥근 간판이 얼굴을 내밀었다. 사진공간 배다리 포토갤러리. 간판으로 내건 이름처럼 이곳은 사진전용 갤러리다. 인적이 드문 거리에 어둠이 내리기 시작하면 사진공간에 빛이 든다. 불빛을 따라 사람들이 모인다. 매주 화요일 저녁 열리는 사진 인문학 강의를 듣기 위해서다. 이날 이영욱 교수의 ‘미술사와 사진’ 강의가 2층 갤러리에서 진행되었다. 10평 남짓 작은 갤러리에서는 사진 전시뿐만 아니라 사진을 주제로 한 다양한 강좌가 열리고 있다.

애초 출사족들의 단골 장소였지만 본격적으로 사진을 좋아하는 사람들이 이 거리에서 뭉치게 된 것은 2년 반 전 이 포토갤러리가 생기면서부터다. 작은 갤러리를 만들어 간판을 붙인 이는 이상봉 관장이다. 갤러리 문을 열자마자 사람들의 이목이 집중됐다. 인천에서 사진전용 갤러리로는 처음인데다 그 첫 전시가 혜광학교 시각장애학생들의 작품이었기 때문이다. 혜광학교 교사인 그는 사진으로 시각장애 학생들에게 또 다른 세상이 있음을 전했다. 어둠 속에서 감각으로 찍은 일상과 세상에 대한 기록을 작품으로 전시한 이후 이 작은 갤러리는 수많은 작가의 다양한 사진들을 세상에 내놓았다.

“학생들과 사진을 공부하면서 무엇인가 부족한 것을 느꼈습니다. 사진을 배우고 전시할 수 있는 작은 공간을 만들고 싶었어요.”

사진을 좋아하는 사람들이 활동을 함께 했으면 좋겠다는 생각으로 갤러리를 만들었다. 운영의 버거움은 지역과 사진이라는 것에 대한 가치에서 위안을 받고 있다.

그는 끊임없이 인천 이야기를 사진으로 풀어내려고 한다. 회원들과 2013년에는 재개발지역을 찍어 전시하고 책도 냈다. 올해는 인천의 해안선을 따라 곳곳을 기록했고 그것들을 전시하고 화보집으로 펴낼 생각이다. 그에게 배다리는 ‘사람’이 있는 곳이다. 겨울을 이겨내고 봄을 기다리는 듯 조용하지만 끊임없이 꿈틀거리는 배다리의 힘은 강했다. 그 곳에서 그는 사진으로 새로운 명품 배다리 거리를 만들 꿈을 꾸고 있다.

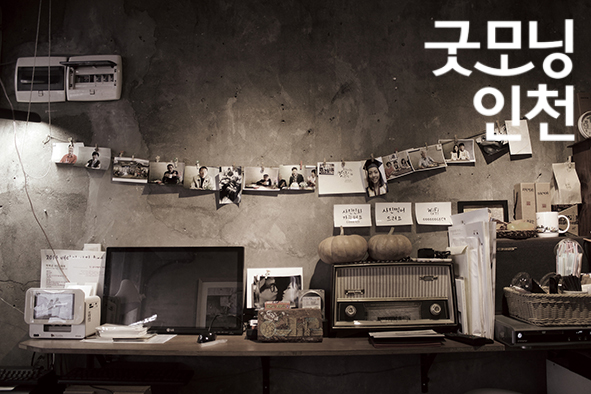

찰칵2. 카페 사진방 배다리

커피향이 배다리헌책방거리에 은은하게 퍼진다. 먼저 후각으로 유인하고 시선으로 잡아 둔다. 카페 ‘사진방 배다리’ 회색 시멘트벽에는 사진 몇 장이 전시된 듯, 인테리어 소품인 듯 걸려 있다. 방금 뽑아 놓은 듯한 사진 속 사람들이 환하게 웃으며 줄에 걸려있다. 사진 카페답게 책꽂이에는 사진 관련 책이 꽂혀 있고 테이블마다 사진 전문잡지가 놓여 있다.

이 집 소품의 압권은 주방 입구에 걸려 있는 커다란 칠판. ‘사진방 자유이용권’이라 적힌 칠판에 사람들의 이름이 적혀있고 그 옆에 ‘정(正)’자가 분필로 써 있다. 이곳에 커피를 맡겨놓은 고객들이다. 이곳에서는 미리 한꺼번에 커피 값을 내고 마신다. 한잔 마실 때마다 획이 하나씩 더해진다. 커피 값이 없을 땐 칠판에 적힌 지인의 이름을 지목하고 맡겨 놓은 커피를 마셔도 된다. 물론 커피값 주인의 허가를 맡아야 하지만.

한 무리의 사람들이 문을 열고 들어선다. 그들은 막 나온 사진집을 펼쳐들고 그 현장의 추억을 곱씹는다. 인천아시아경기대회 현장을 카메라에 담으며 재능기부를 했던 사진방 회원들이다. 이곳 카페는 지난 4월 문을 열었다. 윗 층 갤러리 이상봉 관장이 주인이다.

자유롭게 이야기를 나눌 수 있는 사랑방 공간이 필요했다. 마침 갤러리 아래층에 공간이 나왔고 그는 자동차 살 돈으로 공간을 마련했다. 회원들이 봉사하고 나누고 보탠 끝에 누구나 부담 없이 들어와 쉬기 좋은 곳을 만들었다. 인건비를 줄이기 위해 회원들이 돌아가며 커피를 내린다.

“여기선 제 이름을 대고 커피 드셔도 됩니다.” 이 관장의 말에 바로 옆에 있는 회원이 거둔다. “제 이름으로 드셔도 됩니다.” “모든 게 이렇게 시작된 것입니다”.

이날 갤러리에서는 17인의 사진작품으로 꾸민 ‘일상, 그리고 풍경’전 오프닝이 있었다. 그들은 카페로 내려와 서로 자축했다. 사진을 중심에 두고 이야기하는 그들의 표정이 한 장의 사진처럼 멈춰서 저장된다.

찰칵3. 마을사진관 다행

‘자세히 보아야 이쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다.’ 나태주 시인의 ‘풀꽃’이다. 시처럼 자세히 그리고 천천히 오래 보아야 예쁜 곳이 배다리다. 이곳은 소박한 꽃처럼 일상이 잔잔하다. 그 소박함의 진가를 알아본 마을사진관 ‘다행’은 기분 좋게 이곳에 발이 묶였다. 그리고 마을사람들의 일상을 렌즈에 담으며 순간을 공유하고 있다. 사진관을 꾸려가는 이는 강(江) 작가이다. 물이 모여 바다로 가기 전 잠시 거치는 강의 뜻으로 살고 싶은 그는 2007년 이 곳에 들어왔다.

공공미술을 통한 지역환경개선사업 프로젝트와 인연을 맺은 그는 인권영화제의 영상과 사진을 찍고 있었다. 자연스럽게 2009년 지역공동체 창작공방 ‘다행하다’ 프로젝트를 시작으로 2010년 이곳에 마을사진관을 열었다. ‘사진을 찍으니까, 이야기하는 것 좋아하니까’로 시작한 마을 기록은 한 페이지의 사진이야기로 담겼다. 그것을 몇 십장 뽑아서 지인들과 나눠봤다, 그것이 ‘다행’으로 시작해 ‘우각로신보’를 거쳐 ‘배다리신보’로 이어지게 되었다. 마을 신문 ‘배다리신보’는 소소한 일상을 비롯해 마을의 크고 작은 변화를 담고 있다.

그는 사진을 찍을 때 장소와 사람들을 ‘존중’하며 찍는다. 사진은 사라질지도 모르는 것들에 대한 기록 그리고 존중이라고 말한다. 사진관 선반에 놓인 빛바랜 필름 박스 속 필름이 녹아내린 시간만큼 그의 시간이 마을에서 녹았다.

“배다리요?” 그에게 배다리는 따뜻한 쉼터다. 낯선 길을 가다가 하늘 넓은 동네가 그 앞에 툭 떨어진 곳, 바로 그곳이 배다리다. 오늘도 강은 배다리에서 마을 사람들의 민낯을 찍으며 기록하고 소통하고 있다.

반셔터 찰칵. 헌책방 옆 동네사진관

배다리 헌책방에는 전국 팔도에서 모인 책들이 수북이 쌓여 있다. 그 책들 중에서 오래된 사진집이나 도록을 찾아 볼 수 있다. 어느 작가의 전시회 때 발행되었을 그 책들은 이제 잊혀진 작가와 전시회를 추억한다. 한미서점 등에는 사진 관련 전문서적도 함께 모아놓고 있다. 아벨서점 옆에는 개업한 지 40년 넘은 진짜 동네사진관 ‘고원사진관’이 있다.

- 첨부파일

-

- 이전글

- 12월, 12가지 행복