관광

공원을 시작한 도시, 인천

2017-06-13 2017년 6월호

공원을 시작한 도시, 인천

공원(公園)은 근대의 산물이다. 동서양을 막론하고 전통시대 정원은 왕실이나 일부 귀족들만 가질 수 있던 사적 공간이었다.

근대로 접어들면서, 능력만 있다면 누구나 정원을 꾸밀 수 있게 되었고, 정원을 가질 수 없는 도시 서민을 위해 정부는 공공(公共)의 정원(庭園),

즉 공원을 만들었다.

글 배성수 시립박물관 컴팩스마트시티부장 사진 인천시립박물관

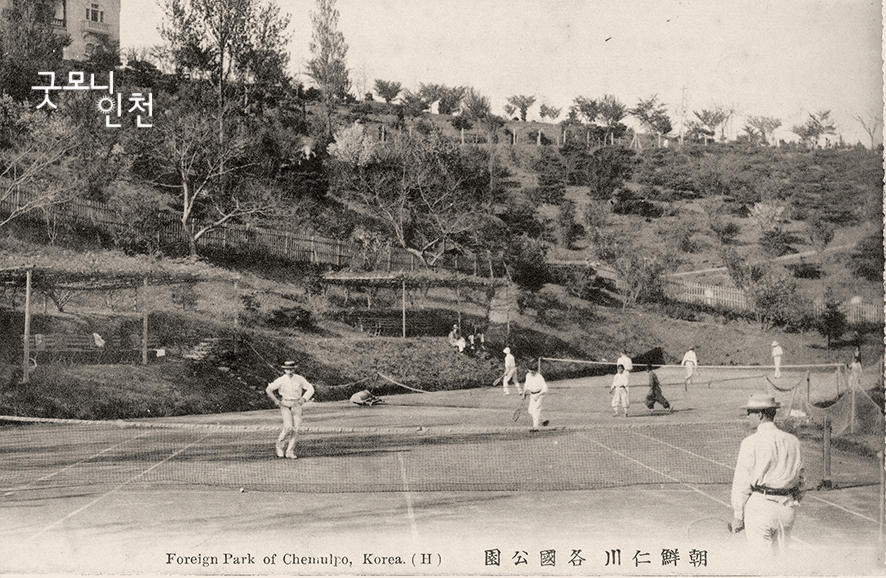

각국공원의 테니스장

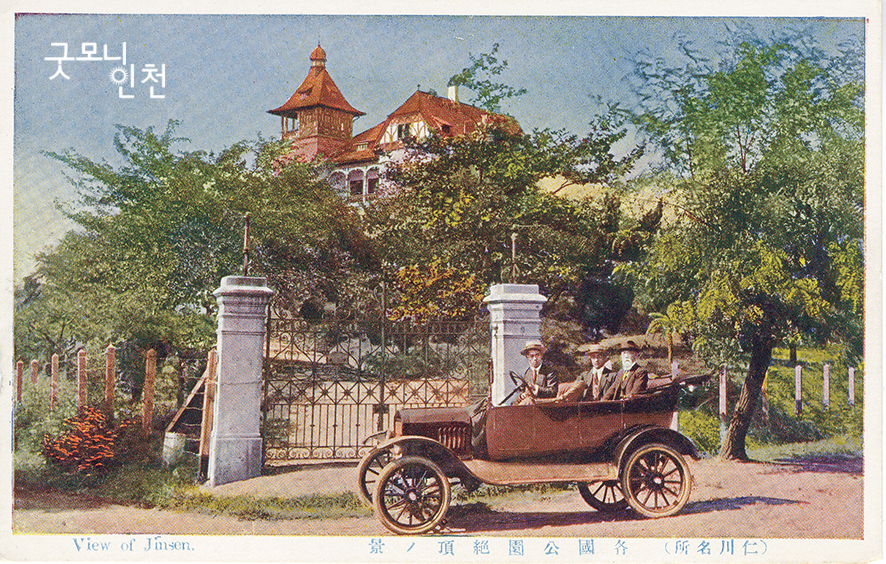

각국공원 정상에 있던 제임스 존스턴 별장

근대기 자생적으로 공원이 조성된 서양과는 달리, 동아시아의 공원은 개항장에 거주하는 외국인을 위해 만들어지기 시작한다. 1868년 동아시아 최초로 조성된 일본의 ‘히가공원’과 1886년에 만들어진 중국의 ‘와이탄공원’은 모두 두 나라의 개항장 요코하마와 상하이에 거주하는 외국인을 위한 것이었다.

1888년 12월 우리나라 최초로 조성된 인천 ‘각국공원’(지금의 자유공원) 역시 각각의 조계에 살고 있던 이방인을 위한 공원이었다.

인천 응봉산 자락에 우리나라 제1호 공원 각국공원이 들어선 데 이어, 2년 뒤인 1890년 제2호 공원인 ‘인천공원’이 지금 인천여상 자리에 조성됐다. 각국공원이 각국조계의 외국인을 위한 휴게공간이었다면, 인천공원은 인천에 거주하던 일본인을 위해 만든 일본식 공원이었다. 그들은 공원 내에 일본의 국신(國神)인 아마테라스 오미카미(天照大神)의 위패를 안치한 ‘인천대신궁’을 함께 마련했고, 최고급 요정을 두기도 했다.

개항장을 사이에 두고 양쪽 끝 지점에 있던 두 공원의 풍경은 이름만큼이나 전혀 다른 모양새였다. 각국공원이 테니스장과 파고라, 벤치 등이 설치된 서양식으로 꾸며졌다면, 인천공원은 분수, 인공연못 등 일본식 조경을 갖추고 있었다. 시간이 흐르면서 각국공원은 만국공원으로, 인천공원은 일본공원으로 불리기 시작했다. 공원을 조성한 주체와 이용자의 국적을 명확히 한 것이다. 당시 만국공원이나 일본공원은 조선 땅에 있었지만, 조선인을 위한 시설은 아니었다. 다시 말해 공원이긴 하나, 공공의 정원은 아니었던 셈이다.

신사 건물이 보이는 일본공원

일본공원의 분수연못

일제강점기 식민도시 인천에 있던 일본공원은 더 이상 일본인만을 위한 공원이 될 수 없었고, 각국조계가 사라진 마당에 만국공원도 적절한 이름은 아니었다. 1914년 각국조계가 철폐되자 인천부는 동쪽에 있던 일본공원에는 ‘동공원’, 서쪽 만국공원에는 ‘서공원’이라는 이름을 붙였다. 바뀐 것은 이름만이 아니었다. 일본인 또는 외국인뿐 아니라, 인천에 살고 있는 사람이라면 누구나 공원을 이용할 수 있게 됐다. 외국인을 위한 공원에서 인천 사람을 위한 공원으로 변모한 것이다.

그리고 1919년 4월 2일 천도교 대표 안상덕을 비롯해 종교계 및 지역 대표 스무 명이 서공원에 모여 임시정부를 수립할 것을 결의했다. 그날 서공원에서의 결의에 따라 수립된 임시정부가 3.1 만세운동의 영향으로 세워진 세 임시정부 중 하나인 ‘한성임시정부’다.

외국인을 위한 공간으로 시작된 공원이 비로소 조선인의 품으로 돌아왔음을 상징하는 중요한 사건이다. 광복이 되면서 일본풍이 남아있던 동공원은 파괴되어 그 자리에 인천여상이 들어섰지만, 서공원은 자유공원으로 이름을 바꾸어 지금까지 인천을 대표하는 ‘공공의 정원’으로 기능하고 있다.

제5기 컴팩 인문아카데미 한국 근대공원 산책

일시 : 6월 1일~7월 13일 매주 목요일 오후 2시~4시

장소 : 컴팩스마트시티 3층 영상관

문의 : 850-6026

강의내용

6월 01일 각국공원, 최초의 근대공원 (김용하)

6월 08일 동공원, 신사와 공원 (박진한)

6월 15일 답사 - 인천 근대공원 탐방, 동공원과 서공원 (배성수)

6월 22일 창경궁에서 창경원으로 - 궁궐의 눈물, 백년의 침묵 (우동선)

6월 29일 탑골공원, 식민지 공원의 일상 (김혜경)

7월 06일 답사 - 서울 근대공원 탐방, 창경원과 탑골공원 (배성수)

7월 13일 역사적 장소로서의 근대공원과 도시계획 (안창모)

- 첨부파일

-

- 이전글

- 시민을 위한 촘촘한 공감복지

- 다음글

- 음악으로 듣는 ‘인천 이야기’