관광

같거나 다르거나, 그러나 특별해야 할...

같거나 다르거나,

그러나 특별해야 할...

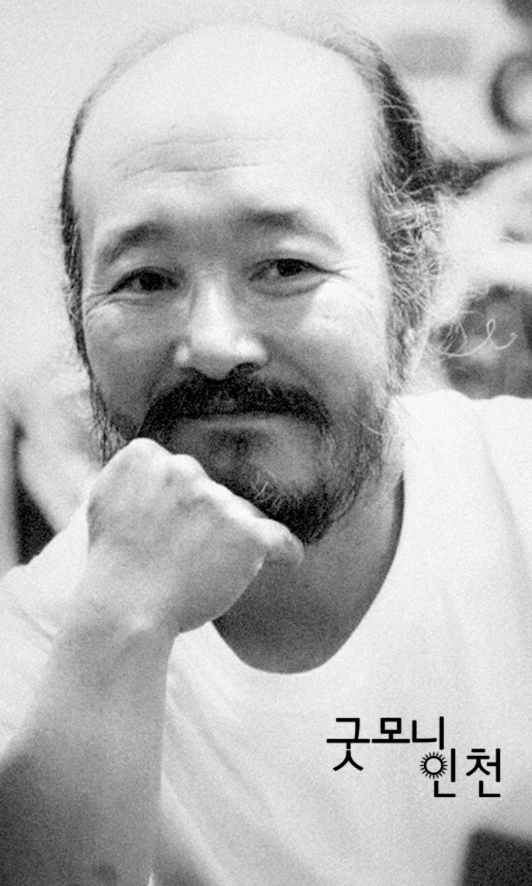

글 이종복(터진개문화마당 황금가지 대표)

잠자리에서 몸을 일으키자마자 어머니는 무릎을 꿇고 기도부터 드렸다. 살빛이 감도는 엷은 입술에서 새어나오던 진동은 어슴푸레한 작은 공간을 규칙적인 게송으로 채우고 있었다. 어머니의 뱃속을 나온 이래로 방을 달리 쓰기 시작했던 열다섯 살 무렵까지 아마도 그랬을 것이다. 막내인 내가 이정도 느꼈을 정도면 다섯 분의 형님들 또한 크게 다르지 않았을 거란 생각이다. 그러고 보니, 어머니는 평생 기도 속에서 지내셨던 것 같다. 임종 직전까지 한 손에 묵주를 꼭 쥐고 계셨던 것을 보면 말이다. 그래서 내게 어머니의 존재는 자아성찰의 잣대이자 출생의 물리적 시간을 처음 제공한 터전, 그 이상의 존재로 각인돼 있었다.

같은 맥락에서 성장의 대부분을 차지하던 시장은 내게 어머니와 같은 존재였다. 해가 들면, 햇볕이 들이닥칠까 누르스름한 광목으로 만든 차일에 새끼줄 매달아 이웃이 엮어 놓은 끄내끼에 곁다리로 틀어 묶었고, 해가 저물면 흐릿한 알전구 한 개씩 머금었던 허술한 외등과 낡아빠졌지만 강렬했던 간판들이 여전히 동공에 아른거리기도 했다. 비닐이 폭발적으로 유행하면서 전천후 다용도로 사용했고, 쇠기둥에 두툼한 장막을 씌우던 이른바 현대화된 포장들이 한때를 장식했다는 것도 시나브로 기억해 내고 있었다. 요즘 최신의 아케이드 형태로 시장 전체를 도포해 버리는 상황을 보면, 옛 그림에 대한 향수는 아스라한 천장 모서리의 거미줄처럼 보잘것없이 변해버리긴 했지만, 그 풍모와 추억은 여전히 성장판을 쌓아가고 있었다.

전 생애를 포복하며 살아가야할 영험한 전사처럼, 마치 절벽 같은 세상과의 일전을 앞둔 결연한 모습의 어머니와 시장이 한 느낌으로 받아들여지는 이유가 있다. 자식들 잘되라고, 돈 많이 벌게 해달라고, 하는 일마다 잘 되게 해달라는 주문은 ‘같음’의 영역이었다. 덕업으로 상권하는 가운데 다양한 품목과 허술하더라도 조목조목 실하게 갖춰 있는 물품들은 시장의 ‘다름’이자 특징이었다. 그러나 무엇보다 강조되어야 할 것은 이 두 존재감에 더해지는 삶의 ‘생동감’과 ‘특별함’은 세상의 그 무엇과도 호환될 수 없는 독자성 때문이란 점이다. 그래서 어머니와 시장은 다른 이름이되 삶 전체를 관통해 내는 특별난 기능이 있다고 감히 역설해본다.

세계의 절반은 어머니다. 인류사를 통틀어 절반이 자아성찰의 기준인 셈이다. 지역도 인종도, 믿는 종교와 문화도 다를 수밖에 없는 상황에서 어머니라는 상징적 이름으로 인류는 공존해 왔던 것이다. 1천600여 개의 시장이 우리나라에 산재해 있다. 인천에만도 60여 개 시장이 허락된 이름으로 하루하루 절벽 같은 미래를 간신히 바라보고 있는 상황이다. 비슷한 외양에 비슷한 조건들, 거의 천편일률에 가까운 환경으로 살아가는 딱한 부제에 어찌 어머니라는 이름을 등치시켜 볼까마는, 나의 사념에는 이마저도 주제가 되고 있다. 같은 듯 다른, 재래시장의 특별한 공존은 너무나 독립적이다. 그러나 너무나도 일률적이고 짝퉁처럼 보이고 있는 것이다.

내 가슴에 새긴 한 구절<터진개 떡방 5>

그 아버지의 애비가 되기 이전에도 나는/ 떡집 아들이었다./ 떡을 쳐서 키웠고/ 떡을 쳐서 공부를 가르쳤고 세상물정,/ 떡 소리 나게 알게 해 줬으니/ 이 보다 더 큰 공부가 어디 있냐 하시던/ 아버지의 아들이었다./ 그 아들의 아들이 편지를 보내왔다/ 뭉뚱그려 휘갈겨 쓴 짤막한 군사우편,/ 아빠, 떡 먹고 싶어요.(졸시 부분 발췌)

다르게 살고 싶었다. 함께 살아가되 자주적으로, 내 삶을 스스로 선택하며 살고 싶었다. 남들이 가지 않는 길을 선택했다. 흙을 밟고 걷다보니 거기에 길이 생겼다. 해방과 더불어 연이은 한국전쟁으로 먹고 살기 녹록치 않아, 마지못해 아버지가 걸었을 흙 두덩을 다시 밟고 보니 길이 생겨났던 것이다. 불신의 인자를 딛고 견고하게 더욱 단단하게 걸어가라고 채근하는 유전인자를 재발견한다. 제 딴엔 먹을거리가 지천에 깔렸을 법도 한데, 떡 먹고 싶다고 말하는..., 그 놈이 있었다.

- 첨부파일

-

- 이전글

- 가발 쓴 지붕