사람

사람+사람=?!-서해안 최북단을 밝히는 백년등대

서해안 최북단을 밝히는

백년 등대

인천항에서 북서쪽으로 165km, 뱃길로 꼬박 네 시간을 달려야 다다르는 멀고도 아득한 섬. 서해5도에 속한 소청도는 백년 등대를 품은 푸른 섬이다. 1908년 우리나라에서 두번째로 불을 밝힌 등대가 116년째 서해의 바닷길을 듬직하게 지키고 있다. 40초 주기로, 어둠 속에서 번쩍이는 섬광은 촛불 15만 개를 동시에 켠 것과 같은 밝기다. 그 덕에 섬은 더욱 빛이 난다. 그리고 그 곁에는 늘 등대지기가 있었다.

글 최은정 본지 편집위원│사진 유승현 포토디렉터

등대 이야기

소청도 등대는 1908년 1월 1일

처음 불을 켠 이래, 줄기차게 빛을

쏘아 올리며 어두운 바다를 홀로

지켜왔다. 인천과 중국을 잇는

길목에 위치해, 멀리 중국 산둥반도와 다롄 지방을 오가는 선박들에게도

길을 안내한다.

1908년 우리나라에서 두번째로 불을 밝힌 소청도 등대

소청도의 백년 등대

/

오롯이 파도 소리만 들리는 작은 섬, 소청도. 등대는 섬의 서쪽 끝자락에 고고하게 서 있다. 뱃길로 꼬박 네 시간을 달려가고도, 해발 83m를 또 올라야 만날 수 있다.

마중 나온 지프에 몸을 싣고 굽이굽이 섬 길을 달린다. 끝없이 펼쳐진 수평선, 소금기 어린 공기에 가슴이 일렁인다. 10분쯤 달렸을까. 봄 햇살이 내려앉아 눈부시게 빛나는 흰색 건물이 ‘소청도항로표지관리소’란 간판을 걸고 뭍사람을 반긴다. 항로표지관리소, 등대의 행정 명칭이다. 이곳을 지키는 사람도 1988년 이후 ‘항로표지관리원’이란 새 이름을 얻었지만 여전히 ‘등대지기’로 더 많이 불린다.

소청도 등대는 1908년 1월 1일 처음 불을 켠 이래, 줄기차게 빛을 쏘아 올리며 어두운 바다를 홀로 지켜왔다. 인천과 중국을 잇는 길목에 위치해, 멀리 중국 산둥반도와 다롄 지방을 오가는 선박들에게도 길을 안내한다.

등대에서는 빛만 쏘는 게 아니다. 광파, 전파, 음파 등 3가지를 허공에 쏜다. 안개가 짙게 껴 빛이 무용지물이 될 때는 에어사이렌을 작동한다. ‘부웅~’ 40초마다 한 번씩 울리는 사이렌은 3마일 밖의 해상에서도 들을 수 있을 정도로 엄청난 소리다. 한 세기 동안 서해안 최전방을 지킨 등대는 오늘도 바다를 굽어보며 묵묵히 제 할 일을 한다. 가장 높은 곳에서, 가장 먼 곳까지.

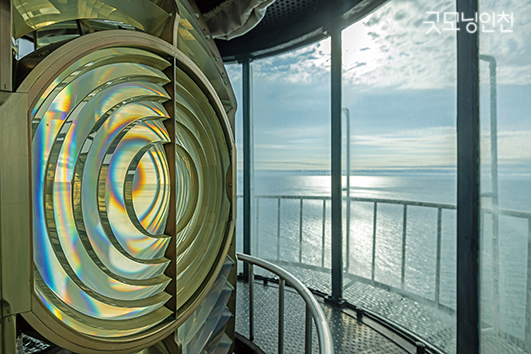

등대의 심장 등명기. 어둠 속에서 번쩍이는 섬광은 촛불 15만 개를 동시에 켠 것과 같은 밝기다.

등대를 지키는 삶

뭍사람들에겐 그저 일상의 일부인 가족조차 등대지기들에게는 그리움의 대상이다.

빛을 향해 귀향하는 선박을 가장 앞서 맞이하고, 먼바다로 나아가는 배를 빛으로 전송하는 등대지기.

그들은 외로움을 빚어 밤바다의 빛을 만드는 사람이다.

늘 곁에, 항로표지관리원

/

등대 근무는 1일 2교대이다. 언뜻 등댓불만 켜면 할 일이 끝난 것처럼 보이지만 딸린 일이 적지 않다. 등대의 불빛이 잘 보이도록 등명기와 반사경을 닦고 축전지와 발전기 등 각종 동력기관들을 기름칠하고 조이며 늘 점검한다. 뿐만 아니라 풍속, 기온, 풍향, 오늘 강수량과 어제 강수량 등 기상 실황을 하루에 다섯 번 인천기상대에 통보한다.

소청도 등대엔 인천 앞바다에서 27년째 등댓불을 밝히고 있는 김기수(52) 소장, 권영일(52), 최철수(46) 항로표지관리원이 살고 있다. 이들은 가족과 떨어져 등대에 딸린 관사에서 기거한다. 가족 상봉은 한 달에 한 번 정도. 휴가를 이용해 육지로 건너가 며칠 묵고 온다. “빨리 나가서 보고 싶죠. 가족들.” 뭍사람들에겐 그저 일상의 일부인 가족조차 등대지기들에게는 그리움의 대상이다.

빛을 향해 귀향하는 선박을 가장 앞서 맞이하고, 먼바다로 나아가는 배를 빛으로 전송하는 등대지기. 그들은 외로움을 빚어 밤바다의 빛을 만드는 사람이다.

인천 앞바다에서 27년째 등댓불을 밝히고 있는 김기수 소장

소청도의 아름다운 풍광에 고단함도 잊는다는 권영일 주무관

희망의 빛

/

김 소장은 그가 구한 생명을 떠올리면, 고독한 등대지기의 삶이 견딜 만하다. 지난해에 부도의 등대를 지킬 때 모터가 고장 난 낚싯배가 칠흑 어둠 속을 뚫고 등댓불을 향해 노를 저어 와 가까스로 깜깜한 밤을 건너왔다. 새벽 7시 하얗게 질린 얼굴로 등대섬으로 올라온 그에게 따뜻한 옷과 음식을 내어줬다. 연신 고맙다고 인사하는 그를 보며 가슴속에 사명감이 들이닥쳤다.

그 날을 회상하는 김 소장의 시선이 아득히 먼 북녘을 향한다. 어느새, 온 바다를 뒤덮었던 안개꽃이 물러가고 햇살이 비추어든다. 짙푸른 바다 건너 북한의 옹진반도까지 시야가 환하게 열린다. “하늘이 축복을 내렸네요. 3~4월엔 거의 매일 해무가 껴서 이렇게 맑은 날 보기 어려워요.”

하늘은 변화무쌍하다. 특히 이맘때부터 여름까지는 거의 매일 해무와 비, 태풍과 싸워야 한다. 맑은 날에도 해무가 끼면 한 치 앞도 분간할 수 없다. 등대가 그 길을 열어줘야 한다. 그래서 등대라 불리는 ‘항로표지관리소’ 안은 늘 긴장감이 흐른다.

등대는 오늘도 온몸으로 바닷바람 버티며 그 자리에 서 있다. 해가 지면 불을 밝혀 누군가에게는 든든한 길잡이가 되고, 누군가에게는 따뜻한 친구가 되어준다. 그 곁에서 항로표지관리원들도 묵묵히 바다를 지킨다. 작은 어선 한 척이 흰 물꽃을 일으키며 어딘가로 달려가고 있다. 저 배도 거칠고 험한 바다를 만나면 등대 불빛을 벗삼아 집으로 돌아가리라.

등대는 오늘도 온몸으로 바닷바람 버티며 그 자리에 서 있다.

해가 지면 불을 밝혀 누군가에게는 든든한 길잡이가 되고,

누군가에게는 따뜻한 친구가 되어준다.

그 곁에서 항로표지관리원들도 묵묵히 바다를 지킨다.

+ 등대 스탬프 투어

소청도 등대는 해양수산부의 ‘등대 스탬프 투어(등대 도장찍기 여행)’의 4개 코스 중 ‘아름다운 등대 코스’에 꼽힐 정도로 환상적인 풍광을 자랑한다. 우리나라 서해 최북단의 작은 섬, 해발 83m 고지에 고고하게 서 있는 백년 등대를 찾는 발길이 잦다. 등대 스탬프 투어에 참여하려면, 스마트폰에서 ‘스탬프투어 앱’을 내려받아 등대를 방문해 인증을 하면 된다. 코스 및 기념품 등 자세한 사항은 국립등대박물관 누리집에서 확인할 수 있다.

+ 등대섬 가는 길

소청도는 인천항 연안여객터미널에서 여객선을 탄다. 항로 확인 및 예매는 ‘가보고 싶은 섬’ 사이트에서 하면 된다.

- 첨부파일

-