지난호 보기

굿인이 만난 사람 : 한글날 특집

아름답고 고귀한 언어, 한글

조상의 언어, 한글을 사랑한

우즈베키스탄인 ‘황나타리아’

올해 10월에는 소위 말하는 ‘빨간날’이 많다. 하지만, 빨간날의 의미를 기억하고 되새기면서 보낸 적은 과연 몇 번이나 될까. 이달 긴 연휴 중 마지막 날인 9일은 한글날이다. 한글의 창제와 반포를 기념하고 그 소중함과 우수성을 되새기기 위한 날이다.

숨 쉬듯 당연하게 사용하고 있는 우리의 한글. 누구나 쉽게 배우고 쓸 수 있도록 만들어진 이 특별한 한글이 이제는 국경을 넘어 세계 곳곳으로 퍼져 나가고 있다. 그리고

그 길 위에 한글에 반해버린 사람이 있다. 비록 우리와 국적은 다르지만, 한글의 질서와 아름다움에 매료된 사람. 한국인 만큼이나 자랑스럽게 한글의 매력을 이야기하는 외국인 한 사람의 목소리를 담았다. 우즈베키스탄에서부터 인천까지 그녀의 여정을 따라가 본다.

글. 윤은혜 본지 편집위원 사진. 김성재 포토디렉터

조상의

고향 땅을 밟다

저 멀리 우즈베키스탄에서 온 황나타리아 씨. 그녀가 처음 한국 땅을 밟은 것은 10여 년 전이다. 그녀는 대학에서 슬라브어문학을 전공하고, 우즈베키스탄의 수도인 타슈켄트국립중학교에서 러시아어와 러시아 문학을 가르쳤다.

그녀가 머물던 시기에도 한국과 한국 문화는 지금처럼 주목을 받고 있었고, 이에 그녀는 한국교육원에서 운영하는 한국어 교사 양성 과정에 참여하며 한글과 인연을 맺게 됐다. 9개월 간의 공부 끝에 교사 자격증을 얻게 된 그녀. 현지 학생들을 대상으로 한글과 문화를 가르쳤지만, 초급 수준에 머무른 가르침은 오히려 스스로의 부족함을 느끼게 만들었다.

“조상들의 고향에 대한 관심이 커지면서 한국을 직접 겪어 보고 싶었습니다. 또 한글을 깊이 배우고 싶었죠.”

그녀는 우즈베키스탄인 남편과의 긴 상의 끝에 한국행을 결심했다. 특별한 목표가 있었던 것은 아니다. 그저 조상의 땅에서 살아보고 싶다는 단순하면서도 진지한 바람이었다.

남편과 함께 한국에 처음 왔을 때는 낯설고 힘든 순간도 많았다. 외국인이라는 이유로 오해와 불신을 마주하기도 했고, 언어의 장벽도 생각보다 높았다. 하지만 시간이 지나면서 상황은 점차 나아졌다. 다양한 외국인 지원 센터와 지역사회의 관심, 따뜻하게 다가온 사람들의 배려는 다시 용기를 낼 수 있게 했다. 나타리아 씨는 “이제는 모두에게 감사한 마음이 크다”며 웃었다.

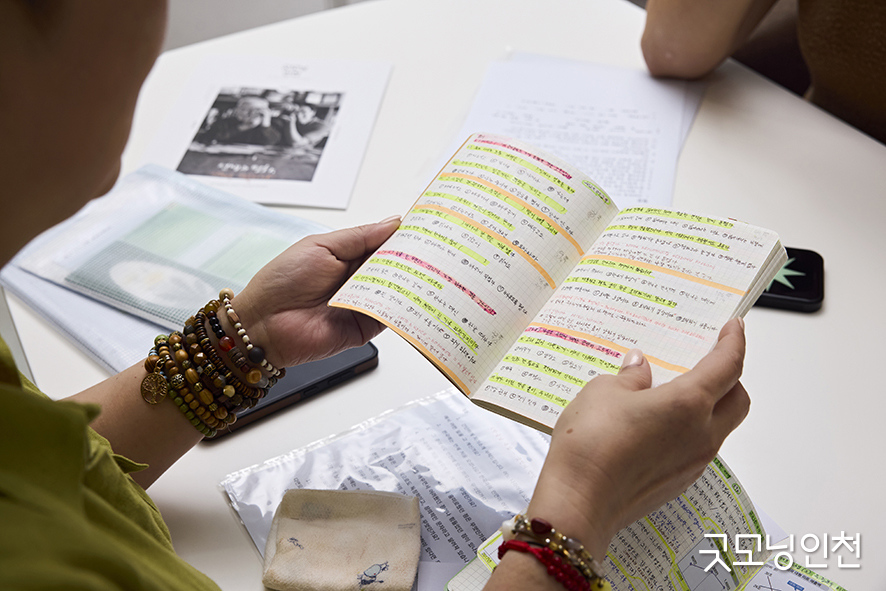

그동안 공부한 흔적을 살펴보고 있다.

황나타리아 씨가 다니고 있는 ‘인천외국인종합지원센터’

아름다운 언어

한글

그녀가 한국 땅에 와서 피부로 느낀 것은 바로 한글의 힘이었다. 그녀는 한글이 가진 단순함 속의 질서에 감탄하곤 한다. 러시아어처럼 격이나 성별 구분이 없어 규칙을 이해하면 비교적 쉽게 배울 수 있다는 점, 자음과 모음이 짝을 이뤄 소리를 담아내는 과학적 구조는 여전히 신기하다고 이야기한다.

“세종대왕이 백성들을 위해 만든 한글은 절대 헛되지 않았습니다.”

그럼에도 한글을 어렵게 느끼는 이들이 있다면, ‘문화와 사고방식의 이해 부족 때문이 아닐까’ 짐작해 본다. 한글을 배우는 일은 단순히 공부가 아니라 이 땅의 문화를 이해하고 체득하는 과정이기 때문이다.

그녀는 한글의 많은 표현 중 “세월이 쏜살같이 지나간다”라는 문장을 특별히 좋아한다. 한국에서 보낸 10년이 바로 그 말을 뼈저리게 느끼게 한다. 나타리아 씨는 “한국 땅에 처음 왔던 게, 마치 어제 일 같다”며 “정말 세월은 쏜살같다”고 말했다. 짧은 이 문장이 그녀의 하루하루를 설명해 주는 셈이다.

빼곡한 공책 너머로 느껴지는 그녀의 열정

한국어 강의를 수강 중인 황나타리아 씨

새로운 단어를 배우는 즐거움에 푹 빠진 황나타리아 씨

한글로 새기는

새로운 뿌리

나타리아 씨는 평일에는 푸른마을함박도서관에서 사무원으로 일하고, 주말에는 인천외국인종합지원센터에서 한국어 수업을 듣는다. 일과 공부로 바쁜 일상이지만, 일상에서 한글을 더 깊이 이해하고 자신의 삶에 새기고 있다.

“한국 사회에서 외국인이 신뢰를 얻으려면 가장 먼저 한 국어를 배워야 합니다.”

그녀의 말은 개인적 다짐을 넘어 이 땅에서 살아가는 많은 외국인을 향한 메시지이기도 하다. 한글을 배우는 것은 단순히 글자를 익히는 것이 아니다. 한국의 문화와 사고방식을 이해하는 첫걸음이며, 함께 살아가기 위한 약속이다. 나타리아 씨는 “한국이 뿌리인 아이들이 한글을 배우는 것뿐만 아니라, 그 속에 담긴 의미를 이해하고, 장래에 한국 사회 발전에 기여했으면 한다”고 말했다.

한글은 세종대왕이 우리 백성을 위해 만든 글자지만, 오늘 날에는 우리나라를 넘어, 또 다른 세대의 삶을 지탱하는 글자가 되고 있다. 우즈베키스탄에서 온 고려인의 손끝에서 한글은 새로운 싹을 틔우고 있다.

- 첨부파일

-

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수