지난호 보기

인천에서 인천으로 : 기억 너머, 마음의 자리

우리동네 미용실

“그곳에 가면, 그냥… 마음이 괜찮아져요”

글. 정경숙 본지 편집위원 사진. 김성재 포토디렉터

손길이 닿는 순간, 웃음도 따라왔다.

말보다 오래 남는 온기, 삼십 년 마음이 머물던 자리. 우리 동네 미용실.

이 동네 미용실은 조금 시끄럽다. 머리를 감기도 전에 웃음소리가 먼저 터져 나오고, TV 드라마 얘기며 손주 자랑, 이웃집 강아지 소식까지 드라이기 소리 사이로 흘러나온다.

“밥은 먹었어?”가 인사처럼 오가는, 원도심 골목 깊숙이 자리 잡은 오래된 미용실. 간판은 바래가지만 오가는 말들은 여전히 따뜻하다.

동구 송림동의 ‘양지 미용실’, 한 자리를 지켜온 지 30여 년. 낡은 수첩에는 단골들 이름이 빼곡히 적혀 있다. 가족 같은 그들은 따로 연락하지 않아도, 늘 그날 그 시간에 와서 제 자리에 앉는다.

그날 얼굴빛만 봐도 원장은 안다. 오늘은 머리 감는 물 온도를 조금 더 따뜻하게 해야 할지, 말없이 머리만 매만지고 보내야 할지를. 가위를 들기 전에 먼저 살피는 건 마음이다. 그 손끝이 스쳐 간 자리에 말 못 한 마음들이 가만히 머문다.

“머리만 단장하는 게 아니에요. 이곳에 오면 그냥, 마음이 좀 괜찮아져요.” 오래된 단골이 웃으며 말했다. 조용히 눈물을 훔치던 사람도 있고, 앉자마자 쏟아내듯 말문을 터뜨리던 이도 있었다. 그 긴 세월, 사람들은 같은 자리에 앉아 마음 한 자락을 내려두었다.

평생 사람의 마음을 다듬어온 손.

성정이 원장의 삶을 증언하는 가위를 든 손 모형.

“그때 알았어요. 내 손끝에 닿는 건, 마음이었구나.”

말없이 눈을 감던 얼굴에서 전해지던 온기, 그 감각은 지금도 잊히지 않는다.

마음을 다듬는 손,

그 기억의 시작

미용 인생 50년, ‘양지 미용실’ 성정이 원장의 시간이다. 그가 처음 가위를 쥔 건 열 여덟 살 때었다. 전남 담양에서 인천으로 막 올라와 방직공장 기계 앞에 섰을 때, 쇳소리가 쉴 새 없이 울리고 진동은 귓속 깊숙이 파고들었다. 밤잠까지 앗아가는 소음 속에서, 점점 ‘나’라는 존재가 사라지는 듯했다. 스스로가 작아지고, 멀어지는 감각. 소리 없는 곳에서 사람을 마주하고 싶었다. 얼굴을 바라보며, 그 하루를 조용히 받아 안고 싶었다.

그 무렵, 인천에 먼저 자리 잡은 언니의 권유로 기술학교에 들어갔다. 지금은 이름조차 사라진 한진고등기술학교. 그곳에서 처음으로 미용을 배웠다. 낮에는 학교에 다니고, 남은 시간엔 동네 미용실에서 허드렛일을 도왔다. 수건을 개고, 바닥을 쓸고, 선배 미용사들의 아이를 돌보는 일이 먼저였다. 세면대 앞에 서기까지도 몇 해를 기다려야 했다.

드디어 손님의 머리를 처음 매만지던 날, 손끝이 낯설게 떨렸다. 머리를 감기고 수건을 덮어주던 순간, 한 손님이 말했다. “손길이 따뜻하네. 기분이 한결 나아졌어요.” 그 말은 오래도록 그의 손끝에 남았다.

“그때 알았어요. 내 손길이 닿는 건, 머리만이 아니구나. 마음이었구나.”

방금 빤 수건의 포근함, 미지근한 물의 온기, 뺨을 스치던 머리카락, 말없이 눈을 감은 얼굴. 그 모든 감각은 지금도 그의 주름진 손끝에 머물러 있다.

한 지붕 아래, 열한 명의 식구.

웃고 울며 나눈 시간은 흩어졌어도, 서로의 마음은 같은 자리에서 다정히 머문다.

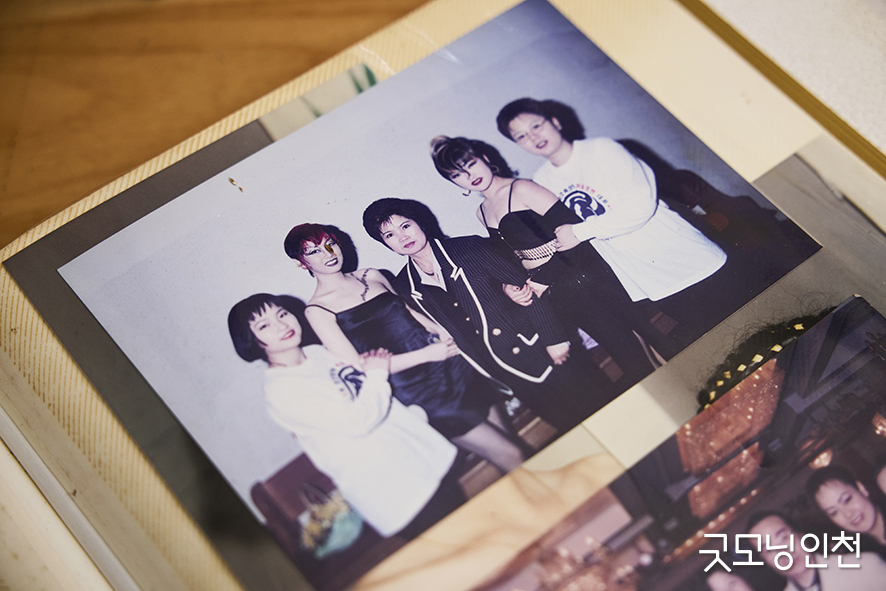

젊음이 찬란하던 시절,

그 웃음은 세월이 흘러도 아직 기억 속에 머문다.

열한 명의 식구,

행복했던 날들

70, 80년대, 그의 미용실에는 열한 명의 식구가 있었다. 고등학교를 막 졸업한 아이들, 먼 제주도에서 가방 하나 들고 올라온 학생까지. 그 작은 가게 안 숙소에서 함께 자고, 일하고, 밥을 해 먹으며 부대끼며 살았다.

좁은 방 안, 다닥다닥 붙은 이불 위에 몸을 눕히면 숨소리와 뒤척임이 서로에게 그대로 전해졌다. 팔꿈치가 옆구리에 닿고, 발끝이 이불 밖으로 밀려나도 아무도 개의치 않았다. 밤마다 서로의 체온에 기대어야 하루를 버틸 수 있었다.

아침이면 밥 짓는 냄새와 파마약 냄새가 한데 섞여 방 안을 가득 메웠다.

“빨리 먹어, 손님 기다리신다.”

밥그릇에 김치 몇 조각을 얹어 허겁지겁 삼키고 나면, 곧장 손님 앞에 서야 했다. 겨우 한 칸 남짓한 공간이었지만, 그 안에서 아이들은 서로의 어깨에 기대어 하루를 견뎠다.

“신문지 깔아놓고 김치 찢어 먹고, 밤마다 수건 손빨래도 했지요. 그러다 웃음도 터지고, 또 괜히 눈물도 나고… 열한 명이 모여 늘 북적였어요. 그래서 사람들은 우리 미용실을 ‘파마 공장’이라고 불렀지요.”

저녁이면 수건 더미를 두고 둘러앉아 하루를 풀어놓았다. 한쪽에서는 고향 얘기에 웃음이 터지고, 다른 쪽에서는 부모 생각에 눈물이 맺혔다. 누구도 그 이유를 묻지 않았다. 그저 말없이 서로의 어깨를 다독였다. 그것만으로도 충분했다.

세월이 흘러 손님들로 북적이던 화려한 시절은 지나갔다. 그러나 그 비좁은 방에 켜켜이 쌓인 숨결은 아직 머물러 흐른다. 빛바랜 사진 속 앳된 얼굴들은 기억 너머의 시간 속에서 여전히 살아 있다.

세월이 흘러도 사라지지 않은 공간, 그 자리를 지켜온 길.

오늘도 그는 어김없이 그 자리에 서서 사람들의 하루를 맞이한다.

손이

기억하는 것들

수많은 손길이 스쳐 간 자리, 세월은 흘러도 마음은 남았다.

그 순간마다 웃음과 위로, 삶의 작은 조각들이 차곡차곡 쌓여 갔다.

말 대신 전해지는 포옹처럼,

오래된 단골의 미소처럼, 그의 손끝은 언제나 고요히 마음을 품어 주었다.

그 손길은 세월 따라 더욱 깊어져 간다.

Epilogue

그 자리에 다시,

하루를 연다

텅 빈 가게는 고요하다. 밖은 이미 어둠에 잠겼다.

천으로 고이 감싸 놓은 도구와 가지런히 접힌 수건,

오늘 하루 스쳐 간 이름들이 남긴 여운만이 낡은 수첩 위에 놓여 있다. 그 빈 페이지들은 내일의 자리를 기다리며 말없이 숨을 고른다.

문은 닫혔지만, 하루는 끝나지 않았다.

“사람이 줄고, 동네 풍경도 많이 달라졌지요. 그래도… 난 여기 있어요.” 성정이 원장은 ‘지킨다’라는 말을 쉽게 꺼내지 않았다.

그저 이른 아침이면 언제나처럼 문을 열 뿐이다.

가위와 빗을 드는 순간마다 그는 먼저, 사람의 마음부터 살핀다.

거울 앞에 앉아 눈을 감던 누군가의 순간.

지친 몸보다 마음이 먼저 내려앉던 그 위로의 시간은,

수많은 사연이 머물다 간 이 자리에 겹겹이 쌓여 있다.

이 오래된 미용실엔, 긴 세월을 견뎌온 손이 있다.

기억은 희미해져도 그 손끝의 감각은 여전히 흔들림이 없다. 오늘도 그는 한 사람의 뒷모습을 바라보며,

묵묵히 다가올 하루를 맞이한다.

- 첨부파일

-

- 다음글

- 시민 행복 메시지 : 칼럼

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수