지난호 보기

멀어진 바다, 사라진 비린내

멀어진 바다, 사라진 비린내

살짝 발만 들어도 풍경은 달리 보인다. 까치발을 하면 보이지 않던 부분이나 지형이 눈에 들어온다.

평지에서 바라보던 거리와 동네를 높은 곳에서 내려다보면 어떤 모습일까.

위성은 너무 멀고 헬리캠(helicam)이나 드론(drone)은 너무 비싸다. 그래서 올라갔다.

건물 옥상이나 교회 종탑에 올라 인천을 굽어보았다. 그 정도 높이임에도 인천의 풍경은 사뭇 달랐다.

이번 호에서는 인천역 주변에 있는 선광아파트 옥상에서 인천항 쪽을 바라보았다.

글·사진 유동현 본지 편집장

① 갑문식 선거(DOCK) ② (옛)수협 위판장 ③ 새우젓 골목 ④ 경인선 복선 ⑤ 만석외곽우회고가교 ⑥ 레드비치 표지석 ⑦ ‘곰표’ 밀가루 대한제분

까치발을 든 지점 | 북성동 선광아파트 (중구 북성동 2가)

선광아파트는 1996년 경인선의 종착역인 인천역 부근에서 가장 일찍 세워진 고층아파트다. 7층에서 16층으로 구성된 한 동짜리로 106가구가 입주한 작은 아파트다. 이번 호 까치발 지점은 이 아파트 16층 옥상이다. 인천역 주변은 역세권임에도 대단지 아파트가 별로 없다. 그 덕분에 이 아파트 옥상의 시야는 아주 좋은 편이다. 한쪽으로는 자유공원과 그 밑 송월동 일대가 보이고, 그 반대편으로는 월미도와 인천항 부두 일대가 훤히 보인다. 조금 더 발을 들면 바다 건너 영종도 일대가 눈에 들어온다.

응봉산(자유공원) 줄기가 내처 달리다 바다와 맞닿으며

‘곶(串)’이 되었다. 1878년 조선 조정은 이양선(異樣船)을 막기 위해

바다가 한눈에 들어오는 이곳에 북성포대를 설치했다.

곶은 포구가 들어서기에 안성맞춤이었다.

어선들이 갯것을 싣고 들어오면서 활기 넘치는 선창가가 되었다.

도크가 생기기 전에는 바다의 물 끝이 철도 끝나는 지점 바로 밑까지

밀려들어 왔다. 도크가 확충되고 부두와 어시장이 옮겨가면서

바다는 땅으로 메워졌고, 이 동네를 먹여 살린 비린내는 바로 사라졌다.

인천역 뒷 쪽에 있던 (옛)인천부두

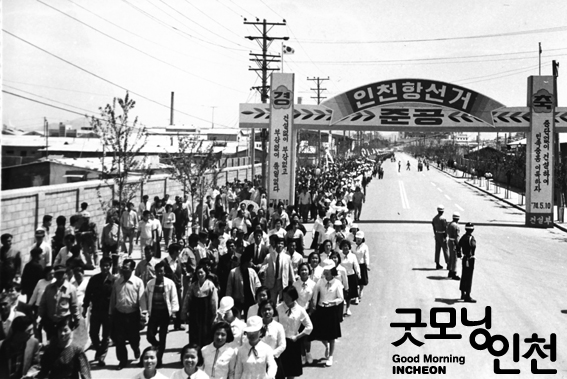

인천항 제2도크 기념식장(월미도)으로 향하는 학생과 시민들

① 갑문식 선거(DOCK) : 조수 간만의 차가 최고 10m에 달하는 인천항은 갑문식 선거 시설이 필요한 항구이다. 1911년 공사를 착수해 1918년 근대적 갑문식 항만인 제1도크가 건설되었다. 현재의 인천항은 1974년 5월 10일 제 2도크가 완공되면서 비로소 제 기능을 하게 되었다. 1966년 4월 소월미도와 월미도 사이를 매립하기 시작해 8년 만에 갑거(수로)와 갑문을 갖춘 국제항의 면모를 갖춘다. 이 공사에는 연인원 300만 명이 동원됐으며, 경부고속도로 서울-대전 간만큼의 콘크리트가 사용되었다. 사진은 준공식 날 기념식장(월미도)으로 향하는 학생, 시민들의 모습이다.

서해안 물고기들이 다 모인 수협 위판장

② 수협 위판장 : 인천역 뒤편에는 앞바다에서 걷어 올린 생선을 경매하는 수협 위판장이 있었다. 주변에는 어시장의 좌판들과 어물전 수십 개가 성시를 이루었다. 조기를 비롯한 어류와 굴, 조개 등의 패류를 취급했다. 노량진 수산시장이나 인천 시장 상인들은 하인천에서 수산물을 사다가 팔았다. 서울을 오가던 ‘다라이’ 생선아줌마들은 70년대 전철 속 한 풍경이었다. 광복과 6.25 전쟁을 거친 뒤에도 오랜 세월 수도권의 중심 어시장이었던 하인천 부두는 1975년 항동의 연안부두로 어시장이 옮겨가면서 흔적도 없이 사라져 버렸다.

8부두 정문 건너편 새우젓 골목

③ 새우젓 골목 : 인천항 8부두 정문 건너편에는 앞바다에서 잡은 새우를 소금에 절여 보관하던 창고와 가게들이 있었다. 사람들은 이곳을 새우젓 골목이라고 불렀다. 사시사철 골목 이곳저곳에 새우젓 독이 일렬로 사열받듯 세워져 있거나 빈 통으로 나뒹굴었다. 새우젓뿐만 아니라 건어물 가게들도 함께 있었다. 부두가 사라지면서 새우젓도 함께 떠나버렸다. 빈 창고와 가게에 인근 노동자와 도시 빈민들이 들어와 구들을 놓으면서 쪽방촌이 되었다. 지붕 높은 집들의 낡은 외벽에 총천연색 그림이 그려졌다. 마치 팔순 노파의 얼굴에 색조화장을 짙게 한 어색한 모습이다.

경인선 복선 개통 축하열차

④ 경인선 복선 : 1899년 경인철도가 놓인 이래 65년 동안 철마는 외길로 다녔다. 단선(單線)이었기 때문에 상하행선 기차가 마주치면 기차 한쪽은 멈추고 기다려줘야 했다. 경인지역에 공장들이 들어서고 인구가 급증하면서 단선 기찻길로는 폭주하는 수송량을 감당하지 못했다. 1962년 경인선 복선화 공사를 착공해 1965년 9월 18일 두 선 철길이 깔렸다. 한국철도 65년 만에 복선화 시대로 접어든 것이다. 복선 개통을 축하하기 위해 박정희 대통령은 서울에서 열차를 타고 종착역 인천역에 도착하는 시승 행사를 했다.

⑤ 만석외곽 우회고가교 : 부두 주변은 물류를 담당하는 화물차의 통행으로 늘 번잡하다. 이런 차량이 도심을 통과하게 되면 도로 파손, 교통 사고 등 여러 가지 불편이 뒤따른다. 이를 방지하기 위해 기독교100주년기념탑부터 두산인프라코어까지 약 2㎞의 만석외곽우회고가교를 건설했다. 89년 12월 착공해 93년 12월에 개통했다. 사람 중심의 교통환경 개선을 위해 최근 우회고가 철거 계획이 거론되고 있다.

월미도 들어가는 길 옆에 세워진 레드비치 표지석

⑥ 레드비치 표지석 : 1950년 9월 15일 새벽, 유엔연합군 사령관 맥아더의 지휘로 인천상륙작전이 전격 실시되었다. 이는 6·25전쟁의 전황을 역전시키는 전기가 되었다. 유엔군은 인천의 세 지점으로 들어왔다. 인천지명에 낯설었던 그들은 그곳을 그린비치 (월미도), 레드비치 (북성동 대한제분 인근), 블루비치 (용현동 낙섬사거리)라 명명했다. 레드비치에 상륙한 미국 제5 해병연대는 오후 5시 30분경 만석동 묘도 고지를 점령하였다. 상륙 작전의 역사적 의미를 기리기 위해 1994년 9월 세 곳에 표지석을 건립하였다.

'곰표’ 밀가루로 유명한 대한제분

⑦ ‘곰표’ 밀가루 대한제분 : 1952년 원자재 밀을 들여오기 편한 인천항 부근에 설립된 대한제분은 문을 연 지 1년 만에 1일 생산 능력이 5천포대를 넘어섰다. 이는 제분업계 단일 규모로는 동양 최대 시설이었다. 오랫동안 배고팠던 우리나라 국민은 이 공장에서 생산된 ‘곰표’ 밀가루로 배를 채웠다. 1960년대 매출 기준으로 제일제당과 어깨를 나란히 하며 국내 서열 10위 안에 포함될 정도로 큰 회사였다. 한동안 우리는 아침은 국수, 점심은 굶고, 저녁은 수제비를 먹을 만큼 밀가루는 우리의 주식(主食)이었다.

- 첨부파일

-

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수