지난호 보기

보이지 않는 역사, 보이는 역사

보이지 않는 역사, 보이는 역사

글 김학균 시인. 인천문화회관 관장

입추(立秋) 지나고 보름, 오늘이 처서, 24절기 중 14번째 ‘키질 하는 어머니 어디계실까’ 좀 안타깝고 애잔한 뜻도 있으니 하늘 구만리를 쳐다보고 ‘땅에서는 귀뚜라미 등에 업혀오고 하늘에서는 뭉게구름 타고 온다’는 가을로 자리 잡는 때, 다시 보름 뒤 백로(白露), 무언가 모르게 좀 슬퍼지는 듯하다. 한 예술인이 이 처서에 이승을 떠나갔다.

지인들과 고인에 대한 이야기 나누며 ‘아, 죽음이 화두가 되는 세상이구나’ 하는 생각이 스쳤다. 근년 인천의 예술인이 많이 가셨다. 쳐들고 싶지 않은 잿빛의 ‘죽음’이 회자되는 것은 왜 일까.

나도 모르게 어느 가수의 ‘천개의 바람되어’를 따라 부를 때면 추상 명사인 ‘죽음’이 구체적인 형상으로 다가온다.

불가에서 생로병사를 인간이 겪는 고통으로 꼽지만 이제는 여러 과정이 생략된 채 죽음으로 연결되는 경우가 허다하여 생사(生死) 시종(始終) 유명(幽明)과 같은 이분법을 허용하지 않는가 보다.

「논어」에서 죽음을 묻는 제자의 질문에 공자는 “삶을 모르면 어찌 죽음을 알겠느냐”고 대답을 했다는 이야기가 나온다. 곧 죽음을 회피하는 게 아니라 죽음을 제대로 알려면 삶을 이해해야 한다는, 성리학자 정이천의 ‘생과 사는 하나이며 둘이다’라고 한 말과 맥을 같이 하는 것이며 죽음에 대한 언명은 삶을 적극적으로 긍정 반어적인 표현으로 「논어」에는 죽을 사(死)자가 38회, 날 생(生)자가 16회로 더 많이 인용된 죽음을 볼 수 있다.

형용모순처럼 보일지 몰라도 생과 사를 나누지 않아야 삶과 죽음을 뚜렷이 볼 수 있다는 뜻, 우리가 새겨야 할 일인 것 같다.

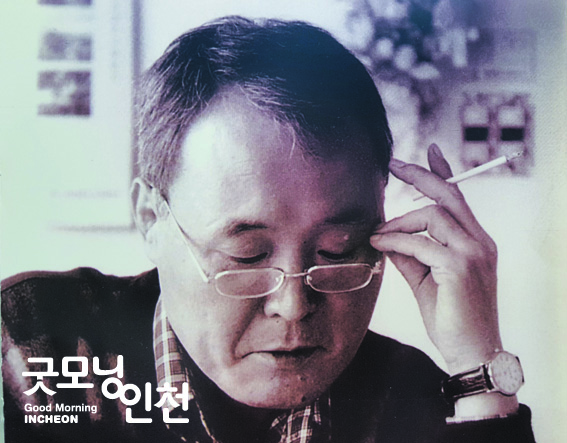

스스로를 고립시키며 몰입하지 않으면 안 된다는 생전의 여류 화가 K는 예술이란 “형태가 있는 것은 없는 것으로 가고 없는 것은 있는 것으로.’ 예술의 기본이 되어야 한다는 것으로 성경, 불경을 읽어보아도 ‘반야심경’ 같은 이야기로 치열한 자기와의 싸움을 내세우며 작가는 외로워야 한다”고 했다. 그 외로움이라는 것이 작업 속으로 끌어들이는 힘을 부여하고 “새로운 세계를 창조하는 일이 어찌 외롭지 않고서 가능한 일인가?” 도리어 답을 주문하던 그 모습을 잊을 수가 없다. 그림을 그리는 그 모습 이제 기억의 창고에서나 꺼내 볼 일로, 저 강을 건너갔어도 그림을 계속 그리는 모습으로 남으리라.

한 사람이 생으로 시작되어 몰 할 때까지 그 과정은 인생사이기도 하지만 보이지 않는 역사이기도 하다. 예술의 종자 역할을 하며 또는 여러 분야에서 텃밭을 일구며 고군분투했고 한 지역의 문화예술을 위하여 온 몸을 던져 역사로 남고자 했던 님네들과의 인연을 어떻게 끊어버릴 수 있을까.

이제 우리는 님네들의 살아온 여적을 그릇에 담아내는 ‘구술채록’을 하며 가치창조에 일조해야 할 것 같다. 사라져 가는 것들을 되돌릴 수 없다면 이제라도 기록으로 남겨야 할 것이다. 보이지 않는 역사에서 보이는 역사로 재탄생하도록….

내 가슴에 새긴 한 구절

해서에서 행서가 나오고 행서에서 초서가 나오는데, 해서는 서 있는 것 같고 행서는 걸어가는 것 같으며 초서는 달리는 것 같으니, 걷고 서지도 못하면서 달리는 사람 아직 없다. - 소동파 전집

소식(소동파, 1036~1101) 당송 8대가의 한 사람으로 대문장가, 시서화에 능한 중국의 대표적 예인의 말. 오늘날 너무 빨리 가려는 예술인 많다. 기초도 못 익히며 뛰어가는 사람들을 일러 하고 싶은 말. 예술의 올바른 길이라 할 수 없다.

- 첨부파일

-

- 이전글

- 그땐 그랬지 외

- 다음글

- “조상님 위해 선탠합니다”

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수