지난호 보기

그대들의 다운타운

그대들의 다운타운

살짝 발만 들어도 풍경은 달리 보인다. 까치발을 하면 보이지 않던 부분이나 지형이 눈에 들어온다.

평지에서 바라보던 거리와 동네를 높은 곳에서 내려다보면 어떤 모습일까. 위성은 너무 멀고 헬리캠(helicam)이나 드론(drone)은 너무 비싸다. 그래서 올라갔다.

건물 옥상이나 교회 종탑에 올라 인천을 굽어보았다. 그 정도 높이임에도 인천의 풍경은 사뭇 달랐다.

이번 호에서는 옛 수도국산에 세워진 솔빛아파트 옥상에서 동인천 쪽을 바라보았다.

글·사진 유동현 본지 편집장

① 동인천역 ② 인천학생교육문화회관 (옛 축현초교) ③ 인현동전자상가

④ 동인천지하상가 ⑤ 용동마루턱 ⑥ 동인천길병원 ⑦ 청과물시장

까치발을 든 지점 | 송현동 수도국산 솔빛아파트 (동구)

수도국산의 원래 이름은 송림산(松林山) 혹은 만수산(萬壽山)이었다. 일제는 1910년 이 산의 꼭대기에 노량진에서 끌어온 물을 저장하는 배수지를 만들었다. 이 배수지를 관할하는 수도국이 생기면서 사람들은 이 산을 ‘수도국산’으로 불렀다. 6.25 전쟁 후 피란민들이 이 산에 새로운 터전을 마련하면서 산기슭에 1천800채의 판잣집들이 다닥다닥 들어섰고 우리나라 대표적인 달동네가 되었다. 이 지역은 1998년부터 재개발되었으며 그 자리에 3천 가구의 거대한 아파트단지(솔빛마을)가 들어섰다. 배수지 공원이 조성되었고 2005년 서민들의 애환이 담긴 수도국산 달동네박물관이 개관했다.

이번 호 까치발 지점은 동인천 북광장에서 가까운 아파트(20층) 옥상이다. 자체가 높은 산에 건립된 고층 아파트의 조망은 거칠 것이 없다. 멀리 인천의 섬들도 실눈 안으로 들어온다. 동인천 지역은 스카이라인은 없지만 ‘보디라인’은 참 아름답다는 것을 새삼 실감했다.

‘시청(현 중구청)의 동쪽에 있다’ 해서 그 이름을 얻은 동인천(東仁川).

동인천은 ‘한때’ 인천 최고의 중심지였다. 그 한때는 60년대부터 80년대까지를 말한다.

배후에 공장과 시장 그리고 거대한 주거지가 형성돼 있어 큰길 작은 길 할 것 없이 늘 붐볐다.

기차를 비롯해 거의 모든 시내버스가 통과했기 때문에 외곽 사람들도 이곳으로 꾸역꾸역 모여들었다.

사람의 발길이 끊어지면 도시는 쇠락하기 마련. 어느 순간 동인천은 박제(剝製)되었다.

시간이 멈춰 버렸다. 3,40년 전이나 지금이나 그 풍광은 별반 다르지 않다.

주위를 압도하는 웅(雄)하거나 장(壯)한 건축물이 세워진 적이 없다.

현재도 사진가의 눈을 현혹할 만한 피사체가 없기는 매한가지다.

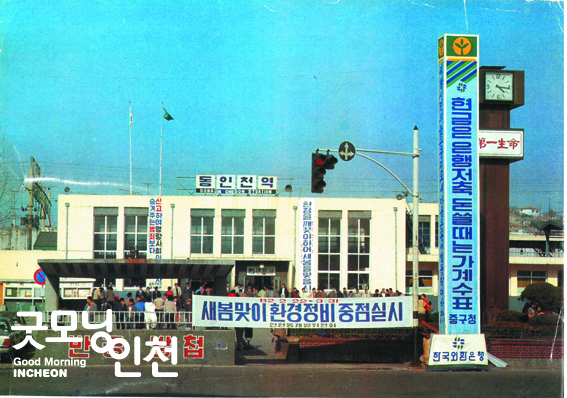

① 동인천역 : ‘동인천역’이란 이름이 붙은 지 올해 딱 60년이다. 1899년 경인선 개통 당시 이름은 축현역이었다. 정거장은 지금의 동인천청과물시장 주차장 부근에 자리 잡았다. 비좁은 역 시설을 확장하기 위해 1908년 아예 정거장을 앞 쪽 넓은 공터로 옮겨 버렸다. 그곳이 현재의 동인천역 자리이다. 이름도 축현역(1899)-상인천역(1926)-축현역(1948)-동인천역(1955)으로 바뀌었다. 1989년 기존 역사와 광장을 없애고 그 자리에 지하 3층 지상 5층 ‘인천백화점’이 개점하였다. 현재는 화상 경륜장과 경정장만 영업 중이다. 인천시민은 동인천의 ‘광장’과 ‘하늘’을 잃어버렸다.

② 인천학생교육문화회관(옛 축현초교) : 1999년 10월 30일, 동인천 호프집에서 화재가 발생했다. 54명이 화마(火魔)에 희생됐다. 현장에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 인천학생교육문화회관이 들어섰다. 2001년 연수구 옥련동으로 이전한 축현초교가 있던 자리였다. 건물 뒤뜰에는 2m 높이의 위령비와 희생된 학생들의 이름이 또박또박 적힌 추모비가 나란히 놓여 있다.

③ 인현동전자상가 : 1970년대부터 90년대까지 인현동전자상가는 서울의 세운상가를 빼고는 수도권에서 가장 규모가 컸다. 한때 축현초교 담장에는 한 평 남짓한 판잣집 가게들이 줄지어 있었다. 이 집들은 주로 고물이나 중고품에서 부속을 빼 팔거나 수리를 하는 가게들이었다. 좌판은 1970년대 후반 학교 앞에 큰 길이 나면서 자연스럽게 해체됐다. 양조장으로 사용했던 앞 건물로 입성하면서 인현동 전자상가의 역사를 계속 이어가고 있지만 오고가는 사람들이 드물어 바람만이 골목을 배회한다.

④ 동인천지하상가 : 1967년 6월 3일 동인천지하도가 개통되었다. 차량의 원활한 소통과 안전한 보행을 위해서지만 실제로는 민방공 대피용 목적이 더 강했다. 동인천지하도 개통 이후 71년 새동인천지하상가가 연결되었고 74년 동인천지하상가가 준공되었으며 77년 용동마루턱까지 닿은 중앙로지하상가가 완공되었다. 이후 80년 인현지하상가, 83년 신포지하상가가 조성되면서 당시 우리나라에서 가장 길었던 지하상가로(路)가 완성되었다. 덕분에 동인천역에서 답동사거리까지 비 한 방울 맞지 않고 걸어 다닐 수 있었다.

⑤ 용동마루턱 : 동인천과 신포동을 경계 짓는 용동마루턱은 요즘 거의 불리지 않는 지명이다. ‘마루턱’은 산줄기의 두드러진 턱(언덕)이다.

인천시는 광복 이후 동인천역과 시청(현 중구청) 등 중심지를 연결하기 위해 역 앞에서 답동까지 길을 확장할 계획을 세웠다. 일부 철거민의 집단 반발로 공사는 순탄하지 못했다. 1953년 4월경 철거 문제를 해결한 후 다시 본격적으로 공사에 착수해 1955년 3월경 폭 30m, 연장 615m의 도로를 뚫었다. 오늘날과 같은 도로는 1970년대 초에야 완성되었다. 많은 차량과 사람이 오고가던 이곳에 1978년 웅장한 아치형 선전 철탑이 세워졌다.

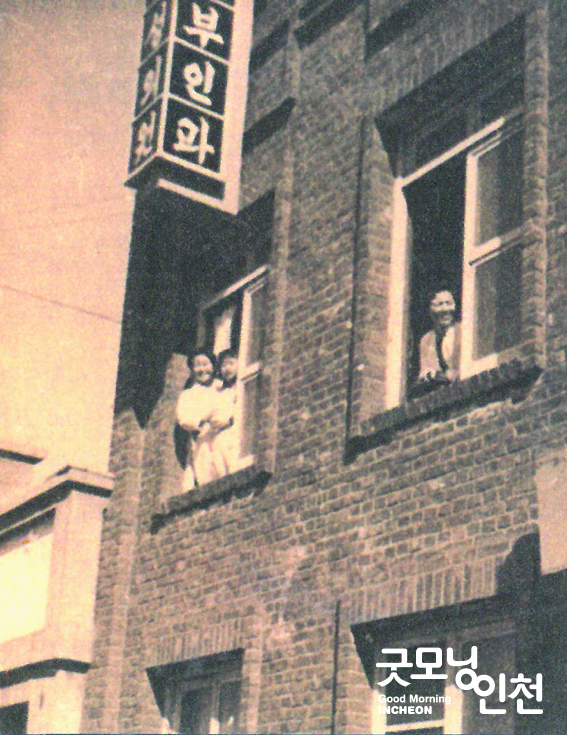

⑥ 동인천길병원 : 이길여 박사는 친구와 함께 1958년 5월 중구 용동에 ‘자성의원’을 개원했다. 병원은 용동큰우물 바로 옆 적산가옥 2층 10평 남짓한 목조건물이었다. 4년여의 미국 유학을 마치고 귀국해 ‘이길여의원’으로 간판을 고쳐 달았고 이듬해인 1969년 지상 9층에 36개 병상을 갖춘 병원으로 확장했다. 개인 병원으로는 인천에서 가장 큰 병원이었다. 특히 당시에는 보기 드문 엘리베이터가 설치돼 주민들이 이를 구경하러 병원에 들어오곤 했다. 1987년 구월동으로 병원을 이전했고 현재 1천400여 병상의 대형 종합병원으로 성장했다. 처음 산부인과 의원을 개업하면서 현재의 가천길재단의 기틀이 된 ‘동인천길병원’은 여전히 용동에 남아 있다.

⑦ 청과물시장 : 1930년 공설 청과물시장이 지금의 중구 인현동 넓은 공터에 문을 열었다. 이곳은 1908년 축현역이 맞은편으로 이전하면서 생긴 공간으로 인천청과물주식회사가 들어섰다. 현재의 주차장 자리에 인천원예협동조합 경매공판장이 있었다. 중매인과 도매상인들은 채미전 거리 대신 ‘깡시장’이라고 불렀다. 1998년 9월 인천시가 주차장 마련을 위해 청과물시장 부지를 매입하면서 대다수 상인이 송림동 동부시장과 숭의철교 인근 청과물시장으로 자리를 옮겼다. 현재는 청과물(과일) 도매업소 3곳, 건어물 가게 4곳만이 남았다.

- 첨부파일

-

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수