지난호 보기

인천 전국체전과 시민의 날 생중계

인천 전국체전과 시민의 날 생중계

1956년에서 1967년까지 인천에 방송국이 있었다. 인천시 학익1동 588번지(현 동양화학)에 호출부호 HLKX, 주파수 1230KHz로 한국복음주의방송국이 설립되었다. 선교사 파송이 불가능한 소련, 중국, 몽골, 북한 등에 예수 그리스도의 복음을 전하기 위해 전파를 발사했다. 이 방송국은 1962년 일종의 대북방송인 해병 제1여단의 대적진(對敵陣) 확성방송 일부를 담당하기도 했다. 방송국 이름은 처음에 한국복음주의방송국으로 시작해 국제복음방송을 거쳐 현재의 극동방송국으로 변경되었다

글 유동현 본지 편집장 사진 극동방송 제공

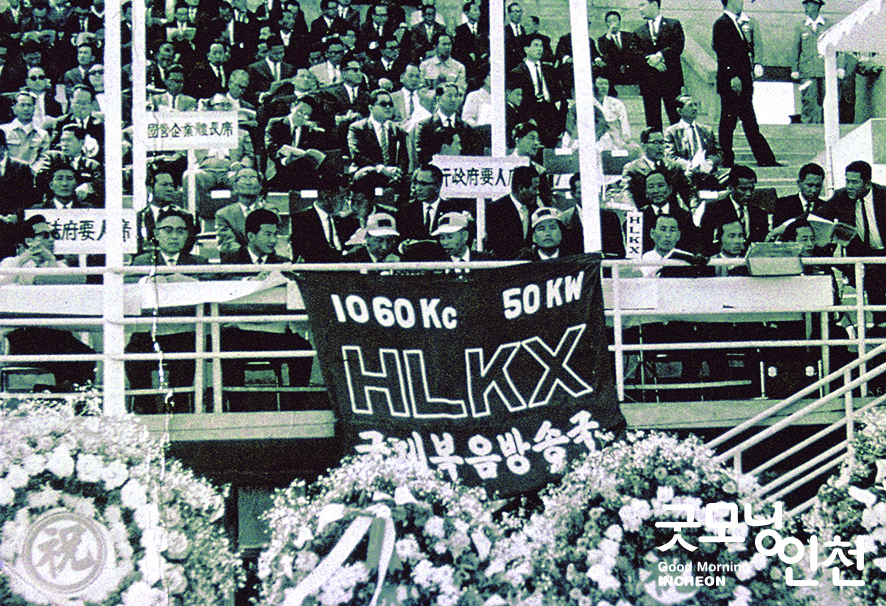

국제복음방송국(현 극동방송)은 64년 인천에서 열린 전국체전의 개회식, 폐회식을 비롯한 주요 경기를 생중계했다.

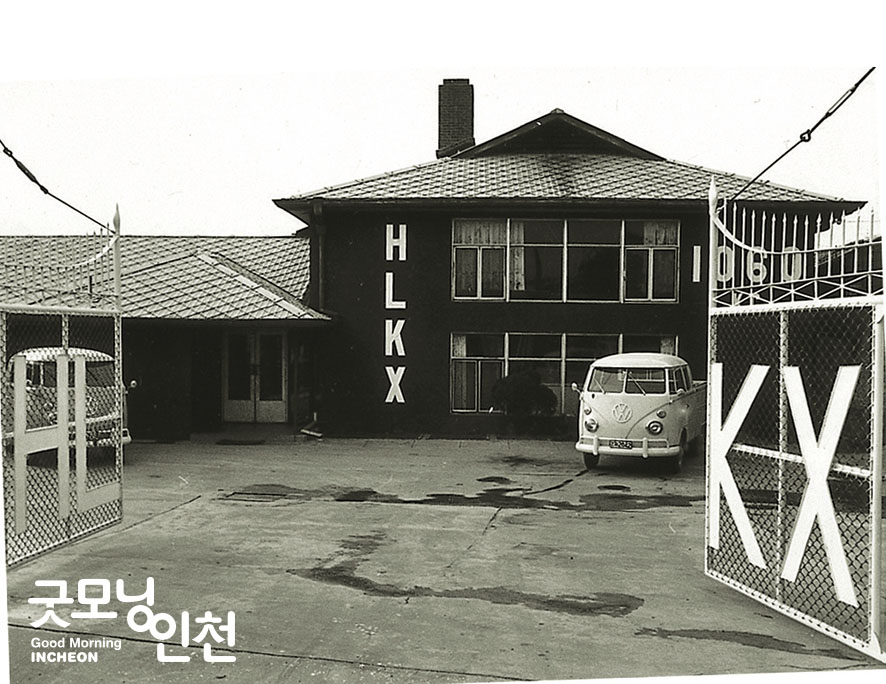

자유공원에 자리 잡은 극동방송 연주소(스튜디오). 마당에 방송 중계차로 활용했던 폴크스바겐 밴이 서 있다.

공원 나들이객들의 구경거리

한국복음주의방송국(극동방송)은 1956년 12월 23일 화요일 대륙을 향해 첫 전파를 쐈다. 해외방송으로는 우리나라 최초의 방송이자 인천에서 처음 라디오 전파를 쏜 기념비적인 날이다. 처음에는 학익동 588번지(현 동양화학 내)의 방송국에서 방송과 송출을 하였으나 방송국 운영을 효율적으로 하기 위해 송신소와 연주소(演奏所)를 분리한다. 1962년 7월 1일 인천 앞바다가 내려다보이는 북성동 3가 8번지(자유공원 석정루 아래)에 991㎡(300평) 규모의 연주소를 마련함으로써 마침내 자유공원 시대를 열었다.

방송국 건물은 설립자이자 초대 방송국장인 왓슨 선교사의 부인 이름인 캐더린 왓슨 기념관으로 명명한다. 연주실(스튜디오) 3개를 비롯해 아나운서 부스, 주조정실, 부조정실, 음반 및 녹음테이프 자료실, 도서실, 사무실 13개 등을 갖췄다. 당시 인천에서는 보기 드문 서양식 건물이었던 이 방송국은 자유공원 나들이객들의 구경거리 중 하나였다. 비록 마당 안까지는 들어 갈 수 없었으나 ‘HLKX’라고 커다랗게 쓴 철망 문을 통해 방송국 안을 들여다볼 수 있었다.

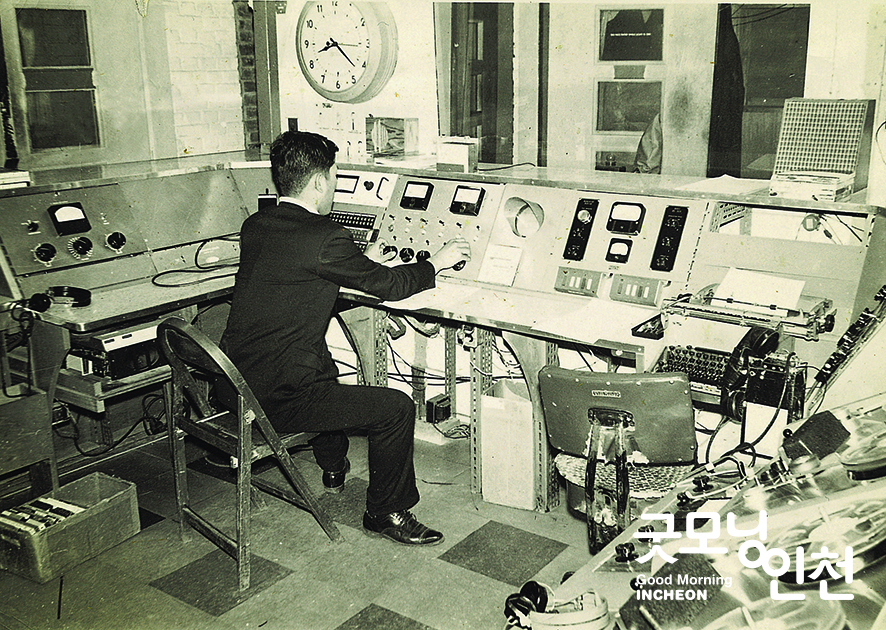

초창기 방송국 부스와 주조정실. 간혹 도적이 방송국 화장실로 침입해 녹음기와 턴테이블을 훔쳐 가기도 했다고 한다.

66년 제1회 인천시민의 날을 맞아 극동방송은 인천항 도크 기공식 등 인천과 관련한 특별 방송을 마련했다. 맥아더 동상 앞에서 진행된 시민의 날 기념식 생중계 장면

지역과 함께한 방송국 운영

극동방송은 지역 음악 발전의 요람 역할을 했다. 1960년대 ‘싱얼롱 와이’ 라는 건전 노래운동의 창시자인 전석환은 57년 극동방송국에 들어가 한국어 방송 중 ‘새 찬송 시간’이란 프로를 맡았다. 연세대 종교음악과를 졸업하고 율목감리교회 성가대 지휘를 맡은 그는 성가대원들과 함께 찬송가를 녹음해서 송출했다. 무엇보다 당시 우리나라에서는 거의 볼 수 없었던 방송국 소유 전자오르간의 주법을 익혀 한국과 미국 민요를 편곡해 전국적으로 노래운동을 펼쳤다.

우리나라 합창계의 대부라고 할 수 있는 윤학원도 이 방송국에서 종교음악의 자양분을 마음껏 흡수했다. 그는 극동방송국 음악과장으로 활동하면서 66년 ‘팀 라디오 소녀합창단’을 창단하고 각 학교를 순회하며 공연을 펼쳤다. 얼마 전까지 인천시립합창단을 지휘하는 등 인천은 물론 국내외 합창 음악계에서 맹활약했다.

인천에 터를 잡은 극동방송은 지역민과 호흡하며 지역 봉사에 많은 노력을 기울였다. 1964년 9월 13일부터 18일까지 인천에서 열린 제 45회 전국체육대회 때 마이크를 들고 현장을 누볐다. 개회식과 폐회식 생중계는 물론 축구, 배구, 권투 등 하루 평균 7시간 총 35시간 경기 실황을 중계했다. 당시 방송사가 보유하고 있던 폴크스바겐 밴에 턴테이블과 콘솔을 설치해 이동스튜디오를 꾸미고 공설운동장 정문 옆에 중계본부를 마련했다. 전화선으로 학익동 송신소와 연결했고 중계방송을 잠시 쉬는 시간에는 현장에서 직접 선교 프로그램을 송출했다.

선교방송을 주로 하는 극동방송에는 당시 중계방송을 할 수 있는 아나운서가 없어서 진주 KBS에서 파견된 아나운서의 입을 빌렸고 일부 프리랜서 아나운서를 동원하기도 했다. 전 직원이 운동장에 모여 입장객들에게 주간 기본편성표와 전도지를 나눠주며 극동방송의 존재를 열심히 홍보했다.

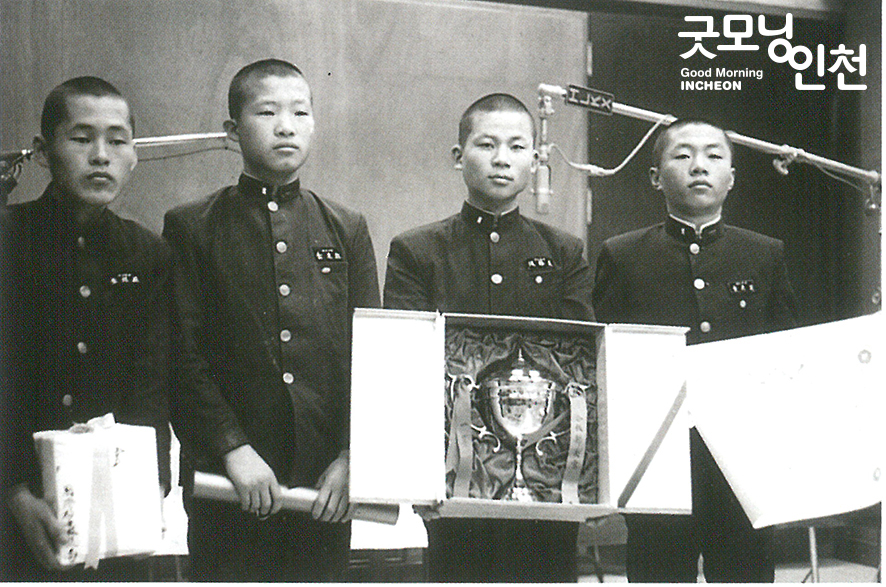

1966년 6월 1일 제 2회 인천시민의 날을 맞아 인천시 특집방송을 송출했다. 아침 8시부터 10시 반까지 극동방송이 선정한 ‘인천 베스트 5’ 발표, 역대 인천시장 대담, 경기도지사와 인천시장의 시민에게 보내는 메시지 등이 방송되었고 오전 10시부터는 인천공설운동장에서 거행된 인천항 제2선거(도크) 기공식을 단독으로 중계했다. 이어 오후 2시에는 자유공원에서 열린 시민의 날 기념 실황을 현장에서 생중계했다. 그해 7월 4일 경기일보와 제휴해 인천 뉴스를 제공받아 방송하기도 했다. 12월 23일에는 개국 7주년 기념 인천 시내 각 교회의 학생퀴즈대회 당선자에 대한 시상을 거행했다.

1967년 12월 23일 극동방송은 송출안테나를 인천 해안가에 놔둔 채 서울 마포구 상수동 현 위치로 연주소를 이전했다. 이후 오랫동안 인천은 방송 불모지로 남게 된다.

66년 극동방송이 주최한 인천지역 교회 학생퀴즈대회 입상자들

HLKX 성가단

방송국 자리는 조미수호통상조약 체결 장소

자유공원 극동방송 자리는 옛날 개항기 시절 세관장 관사가 있던 곳이다. 인천상륙작전 포화에도 살아남은 이 관사는 1958년에서 1960년 사이 헐린 것으로 추정된다. 최근 이 터가 다시 주목받기 시작했다. 이 자리에서 1882년 5월 22일 조선이 서양 국가 중 처음으로 미국과 ‘조미수호통상조약’을 체결한 것으로 조사되었다. 그동안 체결 장소는 화도진이나 파라다이스호텔, 혹은 제3의 장소로 알려져 왔다. 몇 년 전 해관사료 수집 연구가인 김성수 씨가 개항 당시 첨부된 제물포지도를 발견하고 인천해관장 관사 위치를 확인하면서 조약 체결 장소가 극동방송 자리임을 알게 되었다. 이전에도 고(故) 신태범 박사 등 지역 향토사학자들이 이곳을 조미수호통상조약 체결장소라고 꾸준히 언급해 왔다. 구한말 외교관으로 활동한 미국인 알렌은 1901년 4월 발표한 한국연대표에서 ‘조미통상수호조약 체결장소는 인천해관세무사의 관사 터’라고 적고 있다. 기존의 ‘인천제물포각국조계지도’는 건물명 등의 표시 없이 단순히 필지 번호 ‘D39’로만 기록하고 있어 그동안 아무도 이곳이 세무사 관사 터인지 알 수 없었다. 1882년 조약 체결 당시에는 건물이 없던 땅으로 조선 정부는 우선 조약 체결을 위해 급하게 천막을 쳐서 조인식을 가졌다. 주변에 조선인들이 짓고 살던 허름한 초가집과 무덤이 듬성듬성 있었던 것으로 알려졌다. 극동방송이 떠난 후 이 자리는 웨딩홀, 음식점 등으로 사용되었다.

- 첨부파일

-

- 이전글

- “쑥쑥 크거라”

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수