지난호 보기

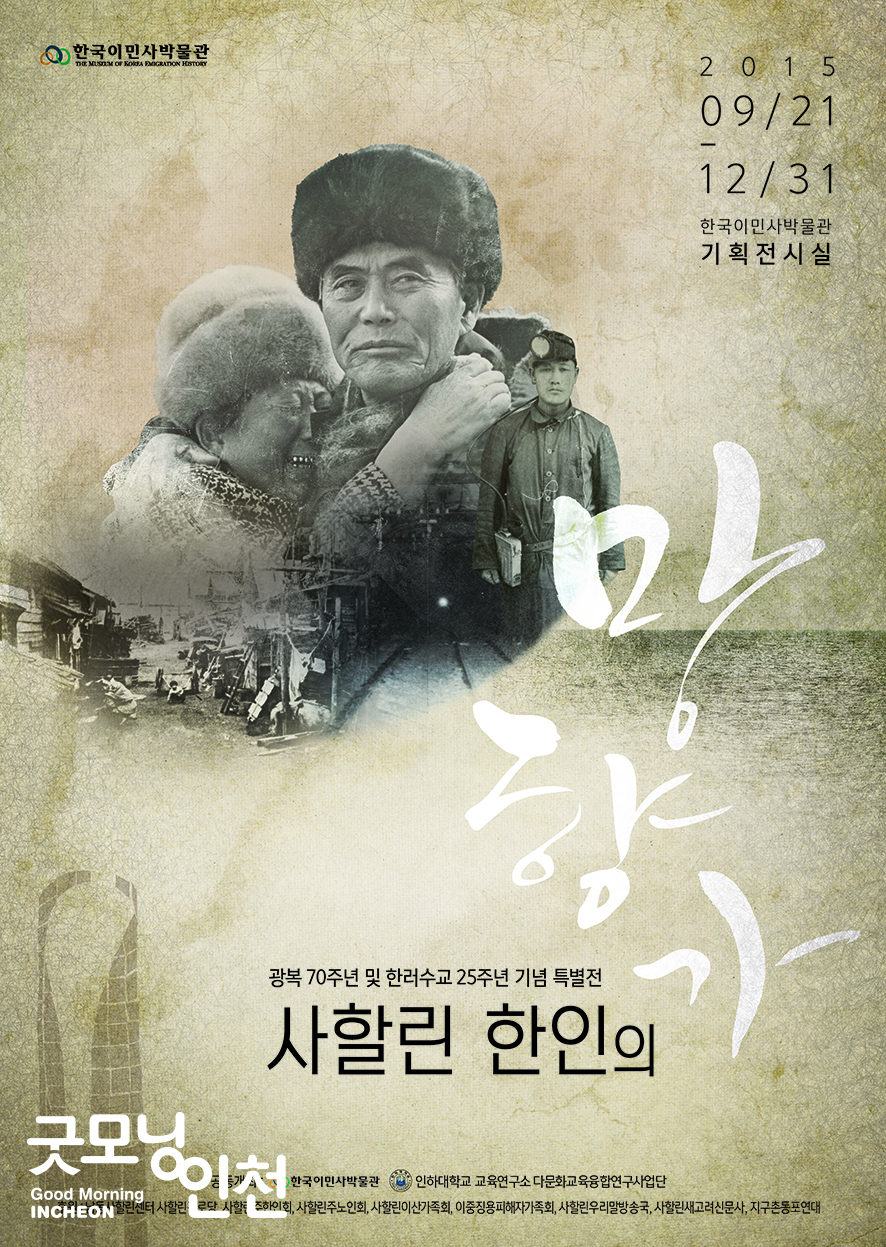

사할린 한인의 이산, 그 망향가

사할린 한인의 이산, 그 망향가

한국이민사박물관은 러시아 사할린 현지로부터 유물을 대여받아 전시하는

‘사할린 한인의 망향가’ 특별전을 이달 31일까지 개최한다.

이 전시는 광복 70주년과 한·러 수교 25주년을 기념한 전시다.

글 연창호 한국이민사박물관

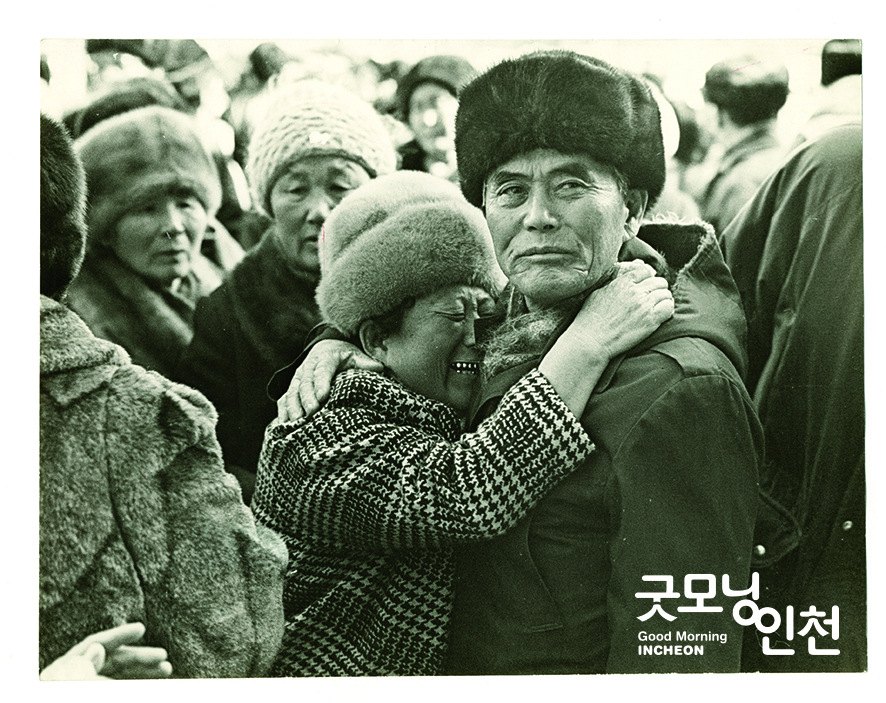

1991년 시작된 영주 귀국으로 헤어지게 된 사할린 한인 부부

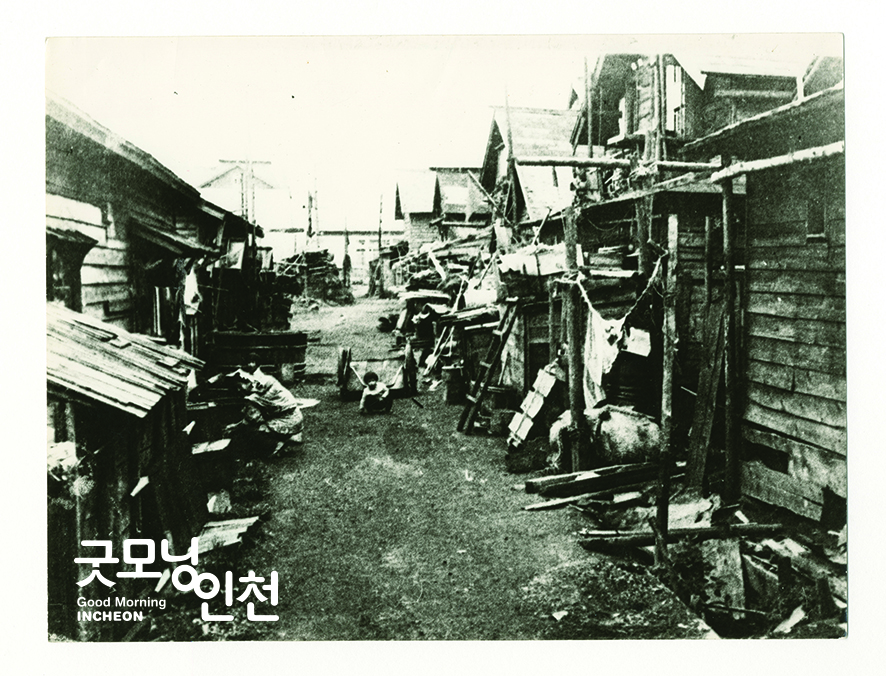

일본 제국주의에 강제동원돼 사할린에 배치된 사할린 한인들은 해방을 맞았으나 일본, 소련은 물론 조국의 무관심 속에서 타향에 방치됐다. 귀국의 꿈을 위해 소련 국적을 거부하고 무국적자로 남은 한인들은 그곳에서 한인의 정체성을 유지하며 고국으로 귀국하고자 애써 왔다.

이 전시를 관람하면 사할린 한인의 이주 역사가 반복되는 이산이 특징이자 현재에도 아픈 상처가 치유되지 못하고 있다는 사실을 알 수 있다. 강제 동원되어 고향의 가족들과 첫 번째 이산을 했고, 패망을 목전에 둔 일제가 일본 본토인 규슈 지방으로 한인 3천여 명을 전환 배치함으로써 사할린의 가족과 두 번째 이산을 경험하였다. 그리고 현재 1945년 이전 출생자와 배우자에 한정된 영주귀국으로 4천300여 1세대가 가족과 헤어져 현재 세 번째 이산을 겪고 있다. 현대사에서 이산의 아픔으로 점철된 보기 드문 장소가 사할린이다. ‘사할린 한인의 망향가’ 특별전은 모두 5부로 구성돼 있다.

유즈모레 사할린 붉은별 악극단(우리말TV방송국 소장)

제1부 ‘이산의 시작, 강제동원’

1930년대 말부터 시작된 강제동원의 배경과 현황, 사할린 지역 탄광배치 현황과 시네고르스크 탄광의 유물을 통해 첫 번째 이산의 고통을 연출하고, 이중 징용 피해자 유가족 회의 활동을 통해 두 번째 이산의 과정을 조명한다.

제2부 ‘민족 정체성 지켜온 한인들의 모습’

무국적자로서 힘든 삶 속에서 모국어와 민족 정체성을 지키기 위한 한인들의 노력을 알 수 있도록 각종 유물을 전시한다. 한인들은 90% 이상이 남한 출신으로 귀국을 위해 소련 국적을 취득하지 않고 무국적자로 남았다. 사할린 선주민은 중앙아시아에서 파견된 고려인들을 큰땅백이, 북한에서 유입된 노동자들을 파견 노무자라 부르며 반목과 화합을 반복하며 성장하였다. 무국적 한인들은 같은 지역출신끼리 또는 같은 성씨끼리 계를 조직하여 서로를 위로하고 의지하며 살아왔다. 자녀들에게 모국어와 민족문화를 가르치기 위해 조선학교를 설립했다. 1963년 조선학교가 폐쇄된 후 88서울올림픽을 계기로 한글에 대한 관심이 높아지면서 한글교육이 다시 활발하게 일어났다.

제3부 ‘귀국을 위한 노력’

일제로부터 해방을 맞은 한인들은 모국의 무관심과 소련 정부의 탄압 속에서도 귀국을 위해 많은 노력을 하였다. 특히 박노학은 ‘사할린 억류귀환 한국인회’를 결성하고 ‘귀국희망자 명부’를 작성해 평생토록 한인의 귀국을 위해 앞장섰다. 일본인 변호사 다카기 겐이치는 일본의 양심세력과 함께 사할린 한인들의 영주 귀국과 보상을 요구하는 세 차례의 큰 소송을 진행해 왔다.

해방 직후 코르사코프 전경

제4부 ‘영주귀국, 그리고 또 다른 이산’

현재 4천300여 사할린 한인들이 국내 22곳의 시설에 영주 귀국하여 정착하였다. 그러나 1945년 8월 15일 이전 출생자와 그 배우자, 장애를 가진 자녀만 영주 귀국이 가능해 사랑하는 사할린의 가족과 떨어져 살아야 하는 또 다른 이산을 만들었다. 인천의 남동 사할린 센터 사할린 경로당에 정착한 12명의 생애사와 인터뷰 영상을 통해 세 번째 이산을 경험하고 있는 영주 귀국자들의 삶을 조명한다.

제5부 ‘친구들’

사할린 한인의 이주사를 연구하고 지원하는 단체들이 있다. 사할린에는 ‘사할린 경제법률 및 정보화대학’과 ‘포로나이스크 박물관’이 있다. ‘인하대학교 교육연구소 다문화융합 연구사업단’이 영주귀국자들의 삶을 연구하며 그 대안을 모색하고 있다. ‘대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외강제동원희생자 등 지원위원회’와 ‘지구촌 동포연대’ 등이 사할린 한인들을 지원하고 있다.

‘사할린 한인의 망향가’ 특별전

장소 : 한국이민사박물관

기간 : 12월 31일까지

- 첨부파일

-

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수