지난호 보기

3·8선 넘은 14명,응봉산 기슭에 ‘밀알’ 심다

3·8선 넘은 14명,응봉산 기슭에 ‘밀알’ 심다

졸업앨범에는 학교만 있지 않다. 인천도 있다. 졸업 기념 촬영 때 학교 주변 동네의 풍광이 종종 카메라에 잡혔다. 교외(校外)에서 잡은 포즈나 학교 밖의 행사를 담은 사진은 더없이 귀한 인천의 과거이다. 지역 내 고교 앨범을 통해 수집된 사진을 통해 인천의 6, 70년대를 반추해 본다. 그 세 번째로 인성여고의 앨범을 들춰 보았다.

글 유동현 본지 편집장

사진 재촬영 홍승훈 자유사진가

1946년 10월 19일 북한 정권의 핍박을 받아온 14명이 38선을 넘었다. 그들은 의지할 데라고는 전혀 없는 인천으로 건너왔다. 바다가 내려다보이는 응봉산 기슭에 터를 마련하고 목조 건물을 건립한 후 십자가를 세웠다. 이것이 인천 최초의 장로교회인 ‘인천제일교회’다. 이후 인천에서 장로교회가 생길 때마다 제2교회, 제삼교회, 제4교회, 제5교회 등의 이름을 붙였다.

인성여자고등학교는 제일교회가 세운 미션 스쿨이다. 일본이 패망하고 떠난 자리에는 일본군 헌병대와 그들의 사택 등이 있었다. 광복 직후 한독당이 점유해 지구당사로 잠시 쓰다가 미군이 인천에 주둔하면서 미 헌병대가 막사로 사용했다. 미군이 사용하던 중 화재가 발생해 폐허가 되면서 그들은 다른 곳으로 옮겨갔다. 이전에 이곳을 사무실로 썼던 한독당도 무관심하여 방치된 상태였다. 제일교회는 이 기회를 놓치지 않았다.

이 대지를 인수해 1947년 무궁화유치원을 개설했다. ‘인성(仁聖)’의 씨앗이 떨어지는 순간이었다. 1949년 유치원 한편에 무궁화공민학교(인성초교 전신)를 개설했고 이어 1954년 무궁화고등공민학교(중학교 과정)의 문을 열었다. 이에 앞서 1952년 서울 보성여자중학교 인천 분교의 명의로 교회 안에 여자중학교의 문을 열었다. 이는 훗날 여학교(인성여중)의 인가를 얻는 기틀이 됐다.

1961년 2월 7일 인성여자고등학교의 인가를 얻음으로써 오늘날 인성학교의 토대가 완전히 마련됐다. 개교하자마자 시인 박목월 선생의 아들인 박동규 교사가 국어과목을 가르치며 여학생들에게 시심(詩心)을 불어넣기도 했다.

인성여고 주변 일대는 인천 역사의 한줄기를 품고 있다. 개항부터 일제강점기 그리고 광복과 미군정 시대에 중요한 인물의 주택과 주요 기관들이 자리 잡고 있었다.

인성초등학교 자리에는 하와이 이민 중개업자 데실러가 살았다. 이 집은 일본식 정원을 갖춘 서양풍의 저택이었는데 고종황제가 구입하려고 할 정도로 멋졌다고 한다. 일제강점기에는 ‘우로코’라는 유명한 일본 요정으로 사용됐고 광복 후에는 최불암의 부친 최철 씨가 살았다. 최불암은 인천 생활을 이야기할 때 이곳에 대한 추억을 자주 전한다.

인근에는 경인철도 부설권을 처음 따낸 모오스가 살았다. 후에 이 집에는 독립운동가이자 정치인인 곽상훈이 거주했다.

인천제일교회 본당 앞에는 과거 해관 즉 지금의 세관 기관장이었던 프랑스인 라포르트의 집이 있었다. 현재의 인성여중고 운동장에는 인천부립병원이 있었다. 이 병원은 1930년대 중반 신흥동 현 인천보건환경연구원(옛 도립병원)으로 옮겼다. 현재의 인천의료원 전신이다.

숭의로터리 어민상(67년도 앨범)

예전 숭의로터리는 다른 지역에서 인천으로 들어올 때 반드시 거쳐야 하는 길목이었다. 사진은 항구도시의 상징으로 1965년 시비 200만 원을 들여 숭의로터리에 세운 ‘어민상(漁民像)’이다. 이 동상은 인천에서 열린 59회 전국체전(78년)에 대비해 도시미화 작업을 할 때 철거되었다. 자유공원으로 옮겨졌는데 76년도 앨범에 수록된 것으로 보아 75년경에 이전한 것으로 보인다. 현재 이 어민상은 자유공원에서도 철거된 상태다.

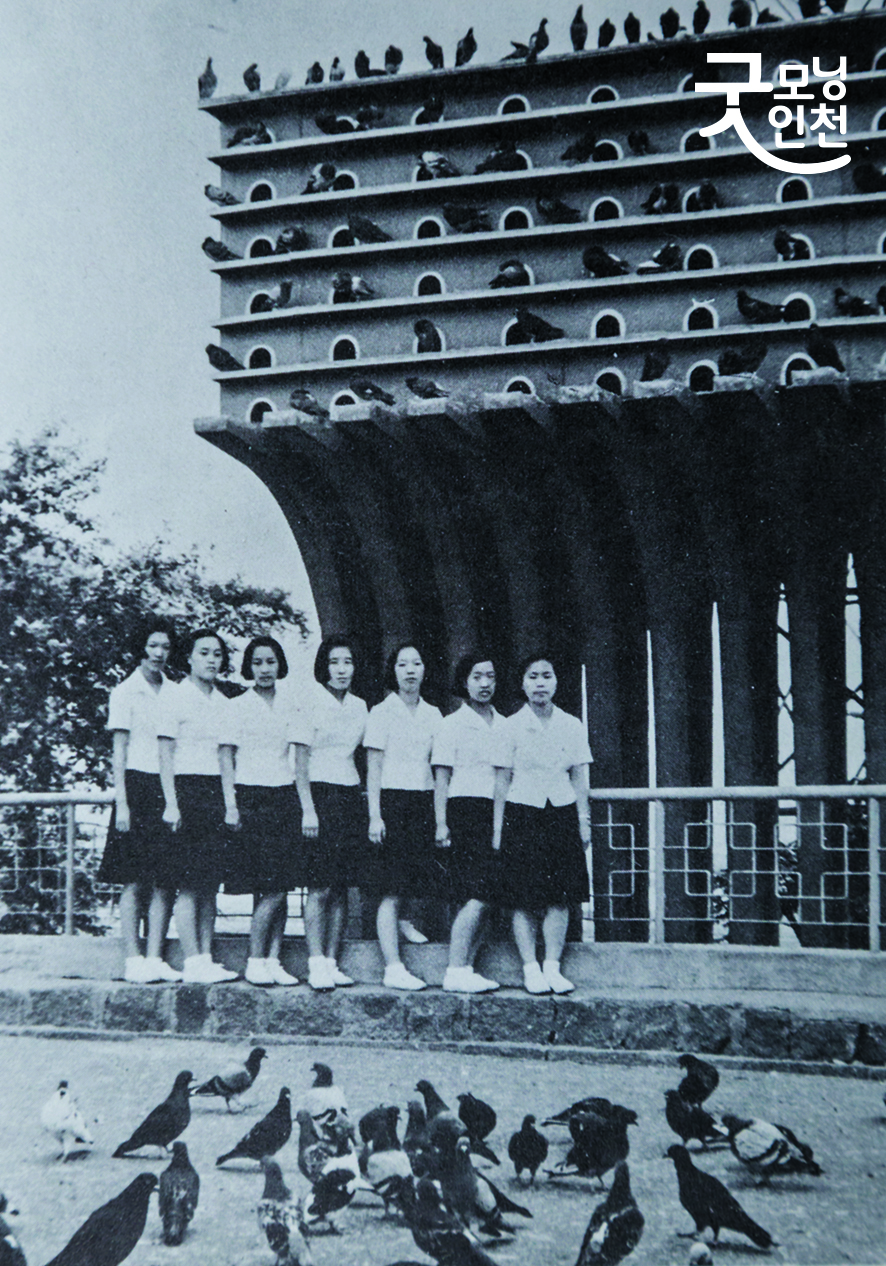

자유공원 비둘기집(73년도)

자유공원 광장에는 커다란 비둘기집이 있었다. 11층으로 된 이 비둘기집은 1967년 대성목재공업에서 제작해 기증한 것이다. 190쌍 규모로 만들어 30쌍을 처음 입주시켰다. 해마다 식구가 늘어나 6년 만에 30배인 1천 쌍이 되면서 극심한 주택난과 식량난을 겪었다. 결국 일부를 수원시와 여주군에 분가시키기도 했다. 설치된 지 30년 만인 1996년 초 공원 환경개선 계획에 의해 이 비둘기집은 철거되었다.

동인천역 개찰구(70년도)

6?25 전쟁으로 파손된 동인천 역사는 57년 콘크리트 건물로 신축되었다. 승차는 대합실을 통해 들어갔고 하차는 건물 옆 철망이 처져있는 개찰구로 나왔다. 이곳을 통하면 바로 역 광장이었다.

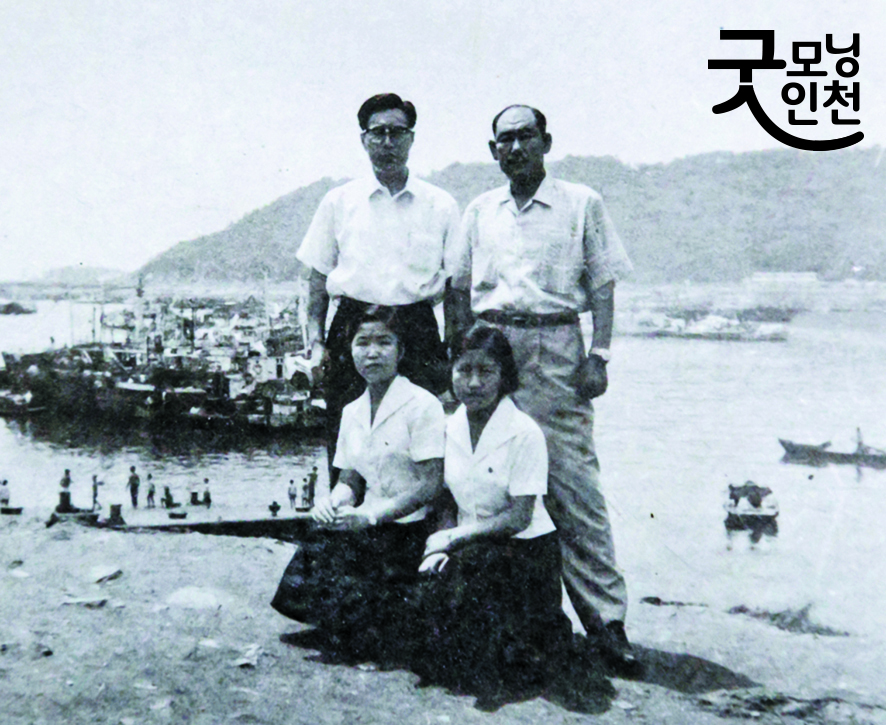

인천부두(71년도)

인천역 뒤편은 바닷사람과 바다물건이 모여드는 왁자지껄한 선창가였다. 인천의 섬을 오가는 객선부두와 물 위에 뜨는 잔교(棧橋)가 있었고 앞바다에서 걷어올린 생선을 경매하는 깡시장 공판장이 있었다. 현재 이곳은 독(dock)이 만들어졌고 1973년 여객터미널과 어시장 등은 연안부두로 이전했다.

자유공원 간판(72년도)

자유공원은 1897년에 조성된 우리나라 최초의 서구식 공원으로 처음엔 각국공원(各國公園)이라고 불렀다. 일제강점기에는 각국 거류지가 철폐되면서 서공원(西公園)으로 개칭됐다. 광복 후 만국공원(萬國公園)으로 불렸다가 맥아더 동상이 들어선 1957년 10월 3일부터 현재의 ‘자유공원’으로 불리고 있다.

자유공원의 위스키 ‘길벗’ 간판(78년도)

우리나라에서 위스키가 생산된 것은 70년대 말. 1977년에 진로가 ‘길벗’이란 위스키를 만들었다. 학생들 뒤로 ‘신제품’ 길벗 광고 간판이 보인다. 사람들이 많이 모이는 자유공원은 ‘술’을 홍보하기 좋은 곳이었다. 이 당시 백화양조 ‘베라니인’ 해태 ‘드슈’가 길벗의 경쟁 위스키였다.

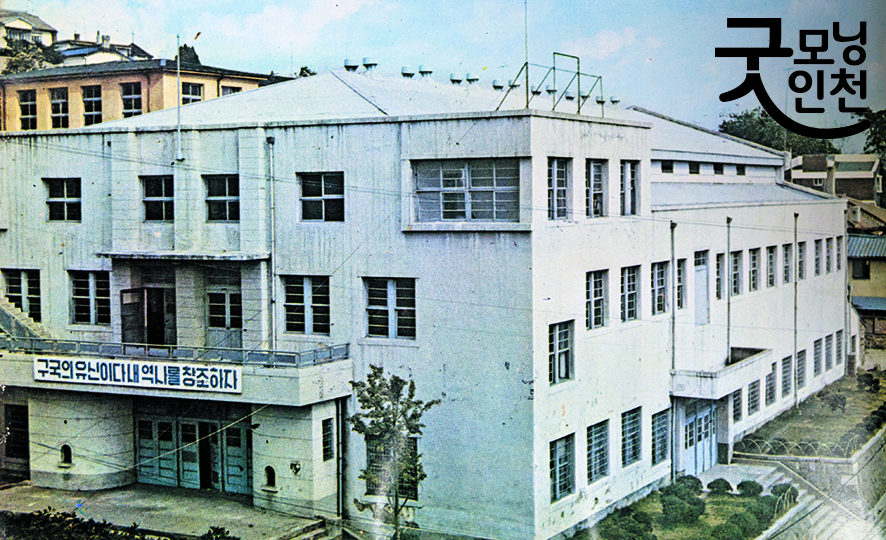

공회당에서 다목적관으로(77년도)

현재 학교 다목적관으로 사용하는 이 건물 자리에는 원래 개항장 조계지 의회 격인 산동공사가 있었다. 1923년 공회당으로 건축해 상공회의소와 함께 사용했다. 광복 후 인천시민관이 되었다. 중국 등에서 전재(戰災) 동포들이 인천으로 밀려들어 오자 미군정은 시민관의 마루와 복도에 그들을 수용했다. 1948년부터 1950년 초까지 야간 영어강습소가 운영되기도 했다. 많은 시민들에게 이곳은 영화관으로 기억된다. 3층 높이에 영사기가 설치돼 있었고 크기로는 인천 제일이었다. 웅변대회, 미술전시 등 문화 행사가 열렸고 결혼식이나 경제 관련 행사도 가끔 치러졌다. 1968년 인천시는 시민관을 경매에 부쳤고 우여곡절 끝에 인성학교로 낙찰되었다. 1970년 실내체육관으로 개축되면서 인성 농구부의 요람이 되었다. 2001년 12월 말 체육관을 헐고 다목적관으로 신축했다. 입구에 걸린 ‘구국의 유신이다 새 역사를 창조하자’라는 간판이 당시의 시대상을 보여주고 있다.

아암도 기행(78년도)

아암도(兒岩島)는 송도유원지로 소풍 가면 꼭 들르는 코스였다. 면적이 6천58㎡(1천832평)인 작은 섬이었다. 한때 인천 시민들에게 ‘바다로 통하는 유일한 출구’였다. 1980년과 1981년 송도 갯벌이 매립되는 바람에 아암도와 그에 딸린 소아암도는 육지로 변했다. 매립되기 전에는 송도유원지를 통해야 섬으로 건너 갈 수 있었다. 유원지 후문부터 아암도까지는 500여m. 사람들은 물이 빠지길 기다렸다가 섬으로 건너갔다.

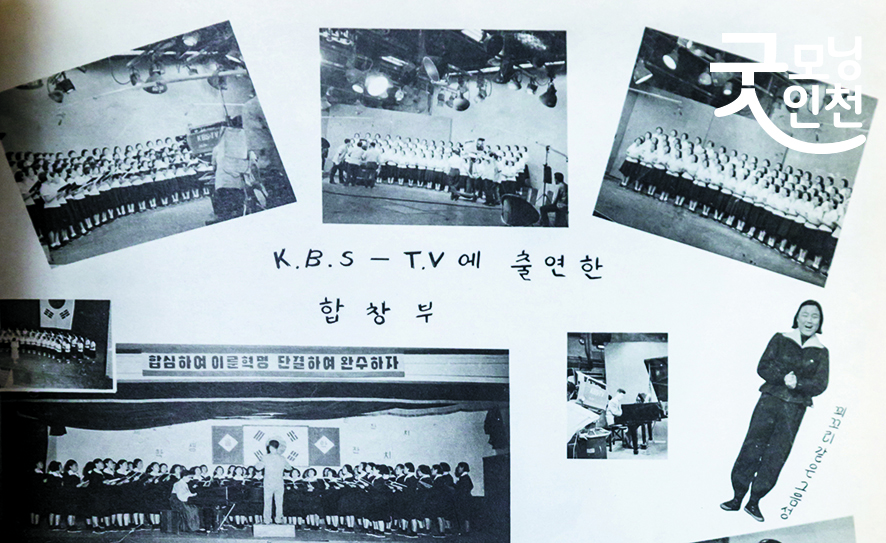

1. 미션스쿨 인성여고의 합창단은 1972년 제 4회 난파음악제에서 1등을 차지하는 등 전국적으로 명성이 높았다. 이러한 분위기에서 재즈 가수 윤희정(1971년 8회 졸업)이 배출되었다.(64년도)

2. 6, 70년대 빵은 삼립크림빵과 단팥빵이 최고였다. 참새들의 방앗간, 학교 매점을 참새들에게 맡겼다. 빵을 사는 사람이나 파는 사람 모두 학생이다.(71년도)

3. 한국방송공사 라디오 ‘우리는 고교생’은 당시 최고 인기 프로였다. 강당에서 ‘교복’을 주제로 이야기하며 녹음을 진행했다. 선배인 가수 윤희정과 학생들이 기타 소리에 맞춰 노래를 불러 더욱 흥겨운 시간이었다.(75년도)

4. 1921년 조선총독부는 사람과 차량의 통행 방식을 일본과 같은 좌측통행으로 바꿔버렸다. 2009년부터 우측통행이 실시되고 있다. ‘왼쪽으로 걸어가자’고 캠페인을 벌이는 학생들.(68년도)

5·6 ‘쎈 언니들’ 1975년 학교마다 학도호국단 발단식이 있었다. 학생회 간부는 군대처럼 대대장, 중대장 등으로 임명되었다.(78년도)

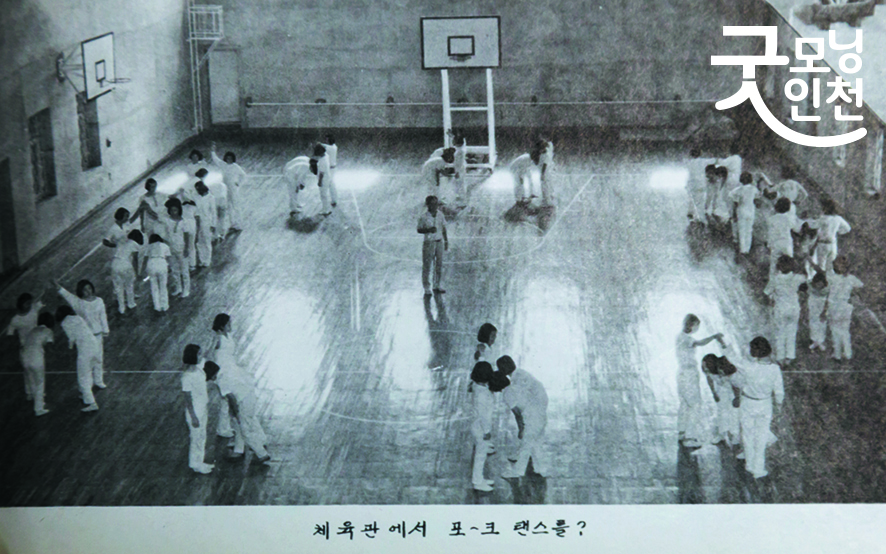

7. 1970년대 접어들면서 건전한 사교와 대중오락을 보급하기 위해 정부는 의도적으로 ‘포크댄스’를 권장했다. 학교, 직장, 공장 심지어 군부대에서도 ‘집단 춤’ 포크댄스를 추었다.(72년도)

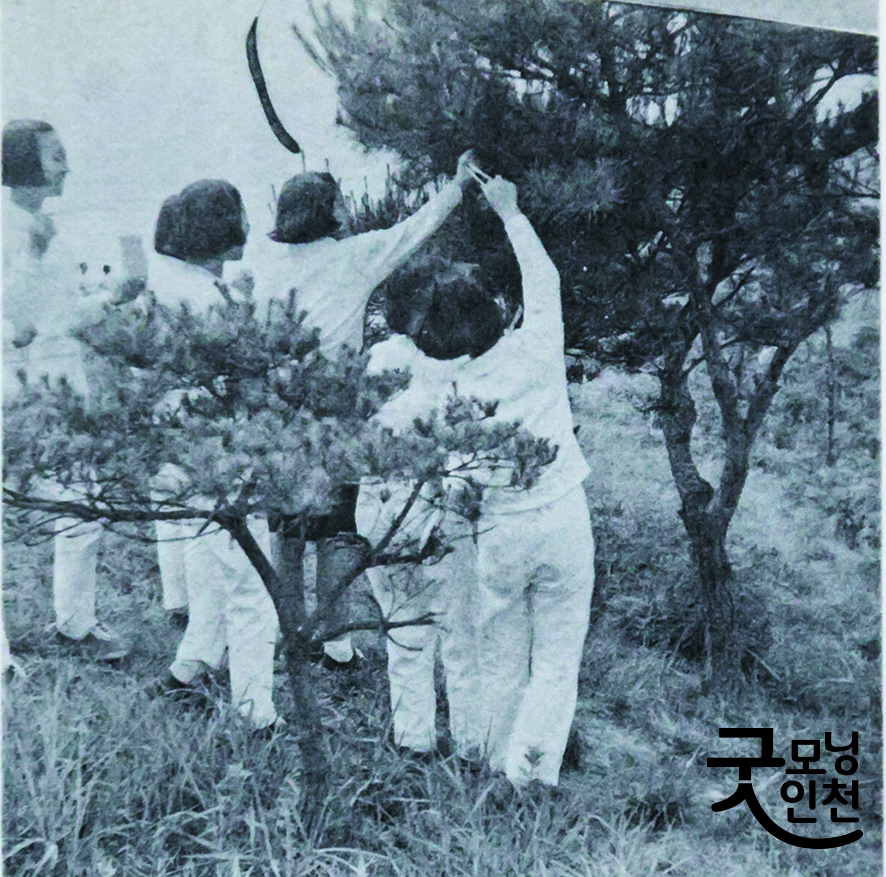

8. 지금 아이들은 죽었다 깨어나도 할 수 없는 일, 송충이 잡이. 당시에는 정기적으로 소풍 삼아 문학산으로 단체로 송충이를 잡으러 갔다. 필수 지참물은 깡통과 나무젓가락. 선생님들은 삽과 기름.(70년도)

정은순, 유영주 등 인성의 농구부

‘인성’ 하면 농구부를 빼놓을 수 없다. 1964년 1학년생들로만 구성된 고등학교 농구부가 창단되었다. 1년 뒤부터 5년간 계속해서 경기도 대표로 전국체전에 참가할 정도로 강팀이 되었다. 학교에서 멀지 않은 청관(淸館·차이나타운)에 있는 ‘인천화교중산학교’(仁川華僑中山學校) 학생들과 친선 경기를 자주 열었다. 인성여고의 전성기는 80년대 후반이었다. 정은순(삼성생명. 국가대표, 올림픽 2회 출전), 유영주(SK. 국가대표, 올림픽 2회 출전) 등 걸출한 스타가 등장하며 전국대회를 휩쓸었다. (사진은 71년도 앨범에 실린 전국체전 경기도 대표로 출전하는 인성 농구부)

- 첨부파일

-

- 이전글

- ‘3할 타자’ 인천이 만든다

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수