지난호 보기

④ 인천기계공고 편

스패너 쥐던 손, 불의에 당당히 맞서다

졸업앨범에는 학교만 있지 않다. ‘인천’도 있다. 졸업기념 사진촬영 때 학교 주변 동네의 풍광이 종종 카메라에 잡혔다. 교외(校外)에서 잡은 포즈나 학교 밖의 행사를 담은 사진은 더없이 귀한 인천의 과거이다. 지역 내 고교 앨범을 통해 수집된 사진을 통해 인천의 6, 70년대를 반추해 본다.

그 네 번째로 인천기계공고의 앨범을 들춰 보았다.

글 유동현 본지 편집장 사진 재촬영 홍승훈 자유사진가

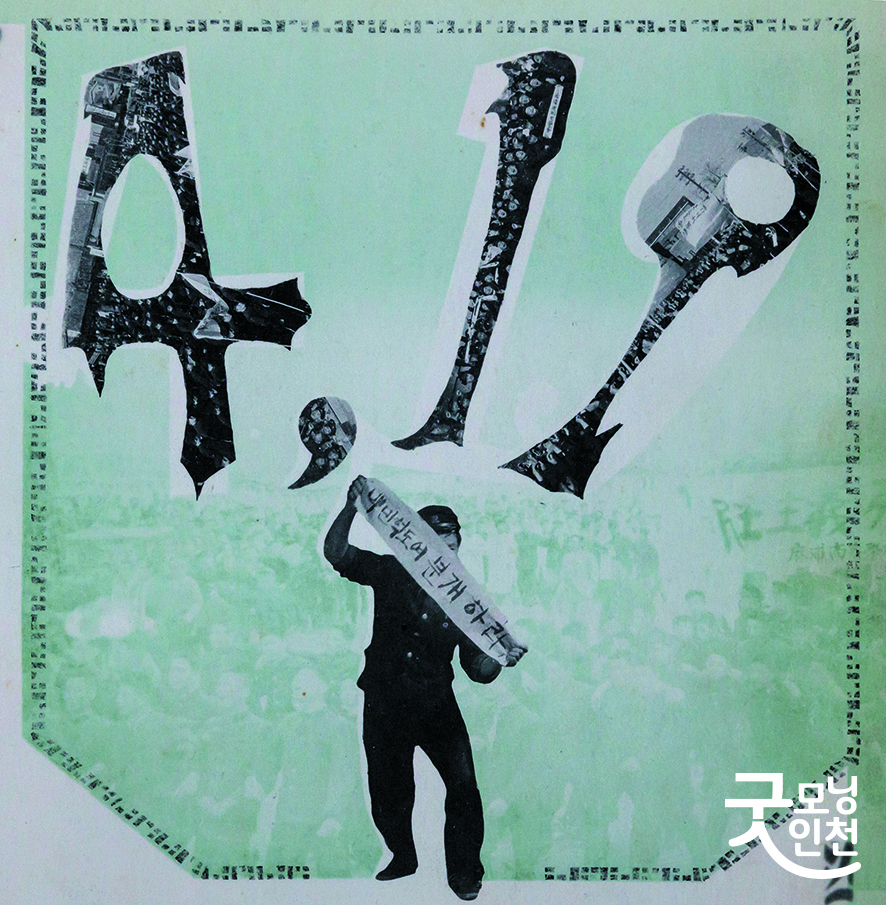

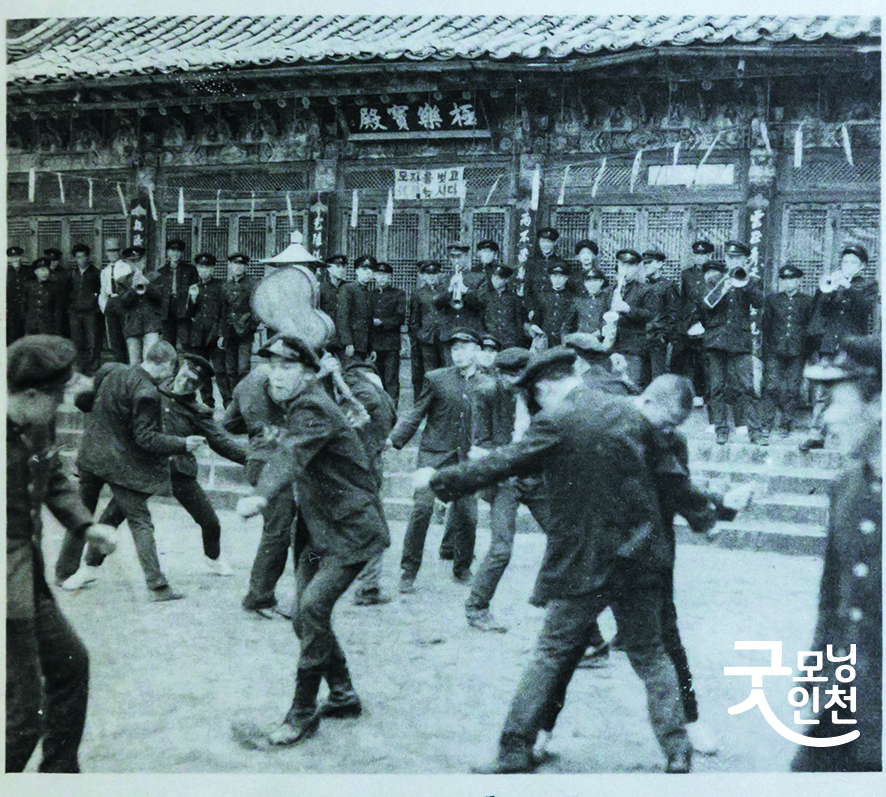

1960년 4월 18일 서울에서 대규모 시위가 발생했다. 자유당 정권에 맞선 ‘4·19 혁명’이었다. 이 소식을 접한 인천공고 학생들은 다음 날 불의에 항거하는 시위에 나서며 웅크리고 있던 ‘인천’을 깨웠다. 그들은 학교 뒤 수봉산을 넘어 제물포역에 다다랐다. 인천동부경찰서 형사대와 맞닥뜨렸고 바로 투석전이 벌어졌다. 길가의 시민들은 박수와 함성으로 학생들의 의거를 힘차게 격려했다. 이때의 투석전으로 양쪽에 부상자가 발생했고 많은 학생이 체포되었다. 이것이 인천에서는 처음으로 일어난 ‘4·19 혁명’이다. 당시 동아일보는 4월 20일자에 ‘인천에서도 공고생들’이라는 제목으로 이 상황을 기사로 실었다.

인천기계공고의 전신인 인천공립직업학교는 1940년 5월 10일 개교했다. 중일전쟁을 수행 중이었던 일제는 공업도시 인천에 군수물품을 생산하는 공업기술자가 절대적으로 필요했다. 짧은 기간에 양성해야만 했기 때문에 우선 3년제 도립 직업학교로 출발했다.

학교 부지는 인천부 주안동 638번지(현재 학교 위치)에 전답 약 33만㎡(1만 평)을 마련했다. 뒤에 수봉산(117m), 사방에 논이있었다. 언덕을 파서 그 흙으로 논을 메우고 정지 작업을 했다. 학교 위치를 한가한 교외의 논바닥 한가운데로 정한 것은 초대 일본 교장이 20여 년 후 주안이 인천의 중심지가 된다는 도시 계획의 내막을 접했기 때문이다.(인천기계공고 50년사 중에서)

직업학교의 출발은 인천 사회에 큰 경사였다. 어떤 학생은 상업전수학교에 다니다가 이 학교로 재입학하기도 했다. 당시 경성일보는 공업도시 인천의 직업학교 개교식이 열렸으며, 3년 후에는 동교의 졸업생들이 인천지역에서 크게 공헌할 것이라고 보도했다.

일제의 공업교육은 5년제 공립공업학교와 3년제 직업학교로 구분됐다. 학교 측은 장기적으로 5년제 공업학교 승격을 꿈꿨다. 이 의지의 표시로 개교 당시 교기에 ‘인천공립직업학교’라는 교명을 박지 않았다. 후일 공업학교로 승격하면 그때에 교명을 박겠다고 선언했다.

개교 당시 기계과 2학급, 야금과(冶金科) 1학급으로 인가가 됐다. 야금과는 채광된 광석을 분쇄기로 분쇄하는 등 광산에 관한 것으로 인천직업학교의 특색이기도 했다. 1944년 4년제 인천공립공업학교로 개편됐으며 1946년 인천공립공업중학교(6년제), 1951년 인천공업고등학교로 변경됐다. 1976년 현재의 교명인 인천기계공업고등학교로 변경돼 오늘에 이르고 있다.

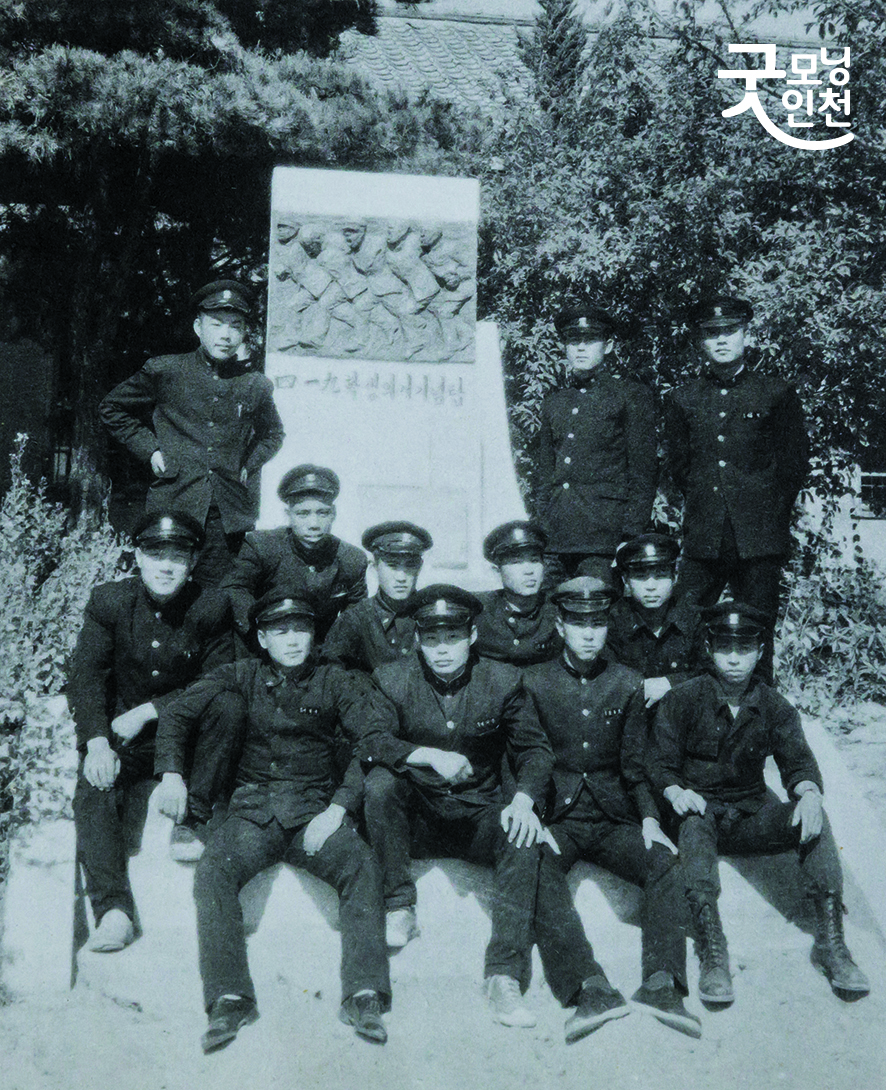

교정에는 ‘세계 제패탑’이 서있다. 우리나라는 국제기능올림픽대회 최강국이다. 특히 인천기계공고는 1979년 대회를 시작으로 지난해 브라질대회까지 국제기능올림픽에 출전하여 금 25개, 은 5개, 동 7개, 장려 3개를 획득함으로써 ‘기술한국’을 세계에 알리고 있다. 이 학교 출신 선수들의 업적을 기념하기 위해 1981년 본관 앞에 ‘세계 제패탑’을 건립했다.

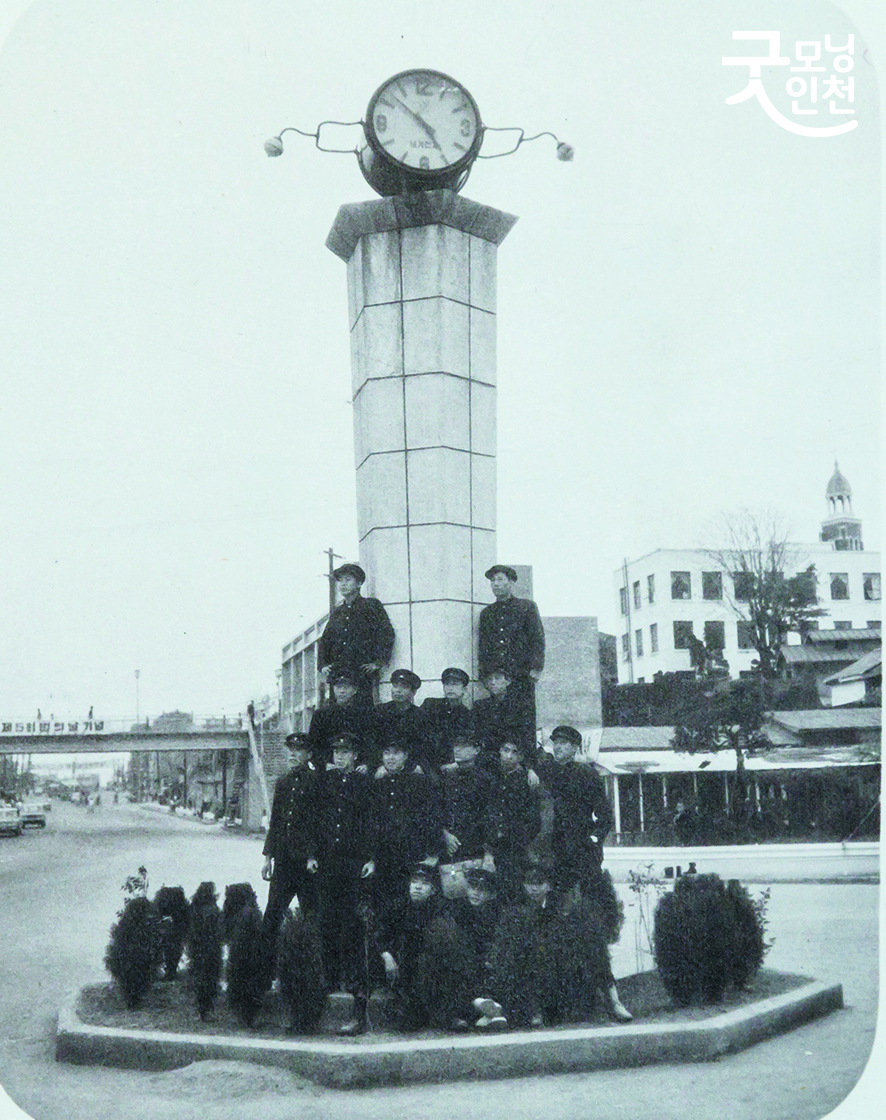

답동로터리 시계탑

현재의 답동사거리는 한때 ‘답동광장’으로 불렸다. 1960년 4월 24일 인하공대생, 인천공고생 등 학생 1천여 명이 이곳에서 4·19 희생 학도 추도식을 거행하는 등 오랫동안 이곳은 인천의 ‘광장’ 역할을 했다. 시청(현 중구청)이 가까운 중심지이기도 했고 무엇보다 차폭에 비해 차량 통행이 적어 행사를 치르기에 적당했다. 이후 답동로터리라고도 불렸으며 길 가운데 시계탑이 서 있었다. 이 시계탑은 철거됐다.(69년도 앨범)

비밀 통로를 찾아라

예전에는 학생들이 영화 한 편을 보려면 극장의 ‘비밀통로’를 찾아야 했다. 이 사진의 영화관은 판독하기 쉽지 않았다. 극장 외벽에 붙은 최무룡, 이대엽, 허장강 등이 출연한 영화 ‘굳세어라 금순아’와 신영균, 장동휘 주연의 ‘비밀 통로를 찾아라’ 간판을 단서로 잡았다. 인천시립박물관 조우성 관장의 도움으로 ‘애관극장’이라는 사실을 겨우 알아냈다.(62년도 앨범)

시원한 도심지 풍경

현재 인천제일교회 부근에서 바라본 인천 풍경이다. 멀리 문학산이 병풍처럼 쳐져 있고 중간 부분에 현재도 그 모습을 유지하고 있는 ‘유항렬 저택’이 보인다. 답동성당 앞 넓은 부지의 모습이 이채롭다. 가톨릭회관이 들어서기 전만 해도 성당 앞 경치는 거칠 게 없었다. 문화지구 복원공사 때 참고해야 할 사진이다.(64년도 앨범)

동인천 광장 북한규탄대회

1974년 8월 15일 북한의 사주를 받은 조총련계 문세광은 광복절 기념식장에서 대통령 부인 육영수 여사를 피격한다. 전국에서 북한을 규탄하는 대회가 열렸다. 시내 모든 고등학교가 참가한 가운데 동인천 광장에서 북한 규탄대회가 열렸다. 이 사진은 40여 년 전 동인천 일대 모습을 보여준다. 별로 달라진 게 없다. 광장만 사라졌다.(75년도 앨범)

주안염전에서 수영 수업

현재의 부평·주안산단은 우리나라 최초의 천일 염전지였다. 일제강점기 학생들은 이곳 주안염전에서 수영 수업을 받았다. 머리에 끈을 동여맨 채 줄지어 헤엄치는 모습에서 섬뜩함마저 느낀다. 멀리 소금창고가 보인다.(40년대 앨범)

랜드마크 존스톤 별장

지하 1층, 지상 4층의 존스톤 별장은 1903년에 시공하여 1905년 각국공원(현 자유공원)에 준공했다. 존스톤은 영국인(스코틀랜드) 사업가로, 중국 상해에서 무역업, 항만사업으로 많은 돈을 벌었다. 붉은 기와, 다각형 지붕, 굴곡 벽면 등의 건축재는 중국, 독일, 영국에서 수입했다. 1936년 ‘인천각’으로 개칭됐고 고급 요정이 됐다. 광복 후 미군정에 접수되어 장교숙소로 사용됐다. 1950년 인천상륙작전 당시 미군의 함포사격으로 일부 파괴됐다. 후에 철거되어 어린이 놀이터가 들어섰고 현재 이 자리에는 한미수교100주년 기념탑이 세워져 있다.(40년대 앨범)

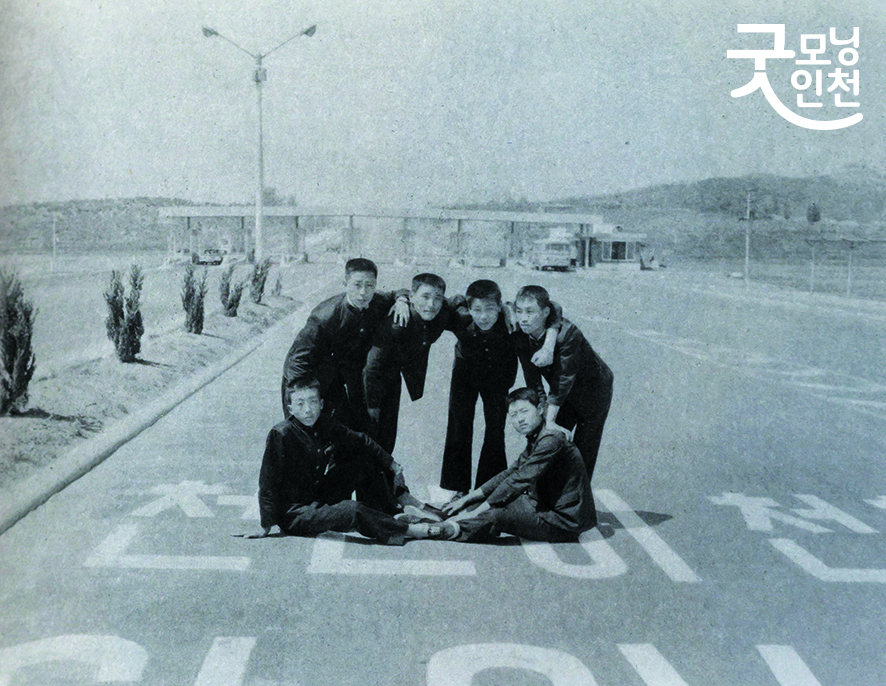

고속도로 위 기념 촬영

1968년 12월 21일 경인고속도로가 개통됐다. 우리나라 최초의 고속도로다. 구불구불한 길만 봤던 학생들은 쭉 뻗은 고속도로가 신기했던 모양이다. 당시 톨게이트가 있었던 지금의 가좌동 인근 고속도로 한가운데서 멋지게 포즈를 잡았다. 차량이 드물어 가능했던 샷이다.(70년도 앨범)

1. 60년대 트위스트 열풍은 대단했다. 아이고 어른이고 때와 장소를 가리지 않고 몸을 비틀었다. 오랜만에 자유를 얻은 학생들은 오죽했으랴. 소풍 간 사찰의 대웅전 앞 트위스트. 어처구니없는 난장이었지만 이날 부처님께서는 빙그레 웃으셨을 것이다.(64년도)

2. 실습장 벽면에 붙은 ‘증산’ ‘수출’ ‘건설’. 당시 관공서, 공장, 심지어 학교에도 붙었던 ‘절박한’ 국가 슬로건이었다. 응용화학과 교사들의 모습에서 의사 선생님 느낌이 풍긴다.(68년도)

3. 인천 시내 대학교는 물론 어느 고등학교에서도 나서지 못했던 부정부패에 대한 항거를 인천공고 학생들이 인천에서 최초로 행동으로 보여줬다. 이를 기념하기 위해 1961년 7월 15일 경기도지사가 참석한 가운데 교정에 4·19 기념탑이 건립됐다. 교복을 입고 어깨동무를 한 모습은 당시 5개과의 학생 대표들을 상징한다.(62년도)

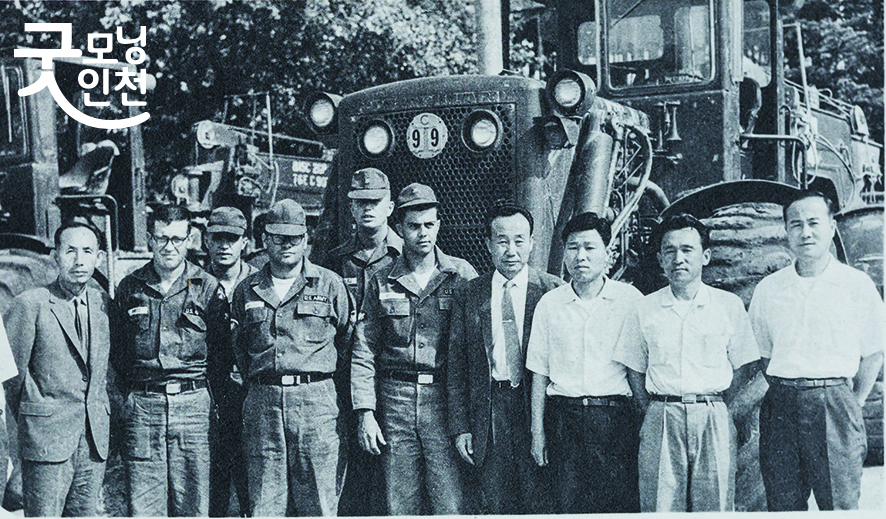

4. 물자가 부족했던 당시 인천에 주둔한 미군은 학교, 병원 등 공공건물을 건축하는 데 힘을 보탰다. 운동장 확장 공사에 도움을 준 미군 공병대원들과의 기념사진.(67년도)

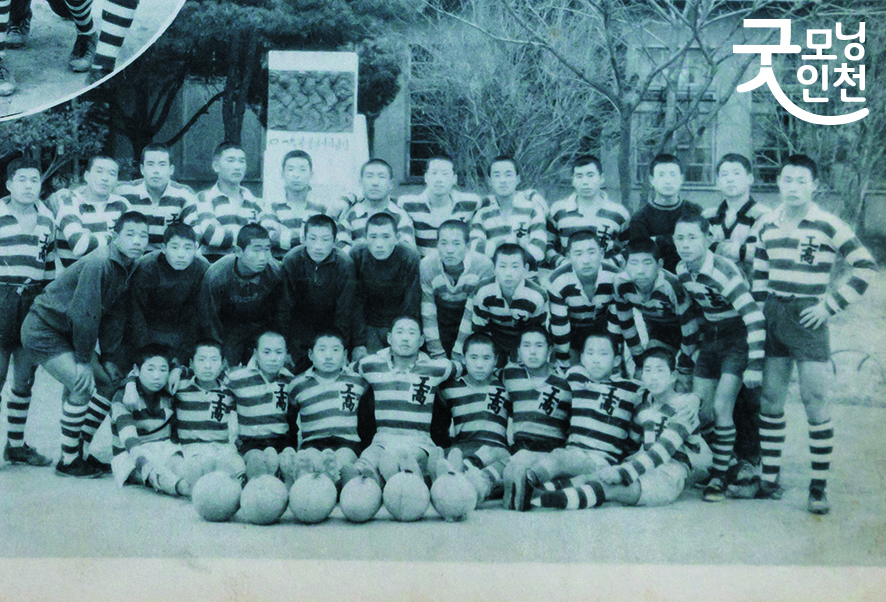

5. 1948년도에 창설된 럭비부는 인천기계공고를 상징하는 운동부다. 초창기 지도교사가 없어 경기도 럭비협회 임원들이 선수들을 지도했다. ‘2014전국7인제럭비선수권대회(PLATE)’에서 우승하는 등 전국을 주름잡는 인천의 대표 스포츠팀이다.(65년도)

6. 실업고 학생 실기경진대회는 농업, 공업, 수산계 실업고 학생들의 실기 기능 향상을 위해 당시 문교부에서 주관한 대회다. 1964년에 제1회 대회가 열렸다. 경기도 지역에서는 인천공고가 개최 단골 학교였다.(74년도)

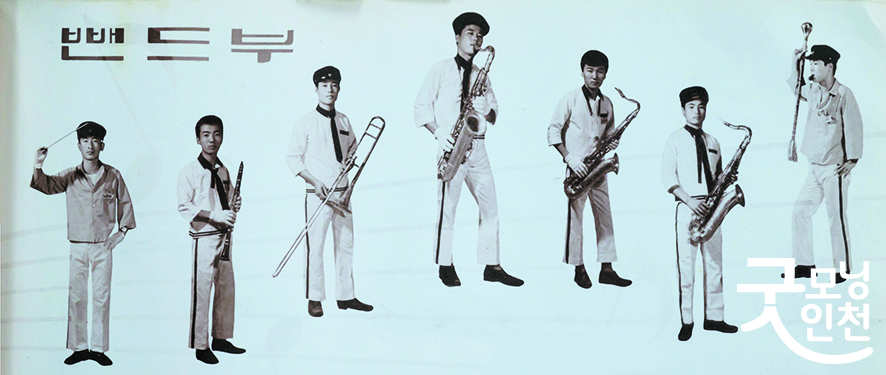

7. 인천공고의 ‘뺀드부’는 학교만의 밴드부가 아니었다. 지역의 밴드부였다. 초창기에는 군대에서 사용하던 트럼펫을 비롯해 10여 종의 악기로 구성되었다. 70년대 30인조 단원으로 구성되면서 전성기를 맞은 공고 밴드부는 교내 행사는 물론 인천의 각종 행사에 참가해 시민들의 흥을 돋우었다.(64년도)

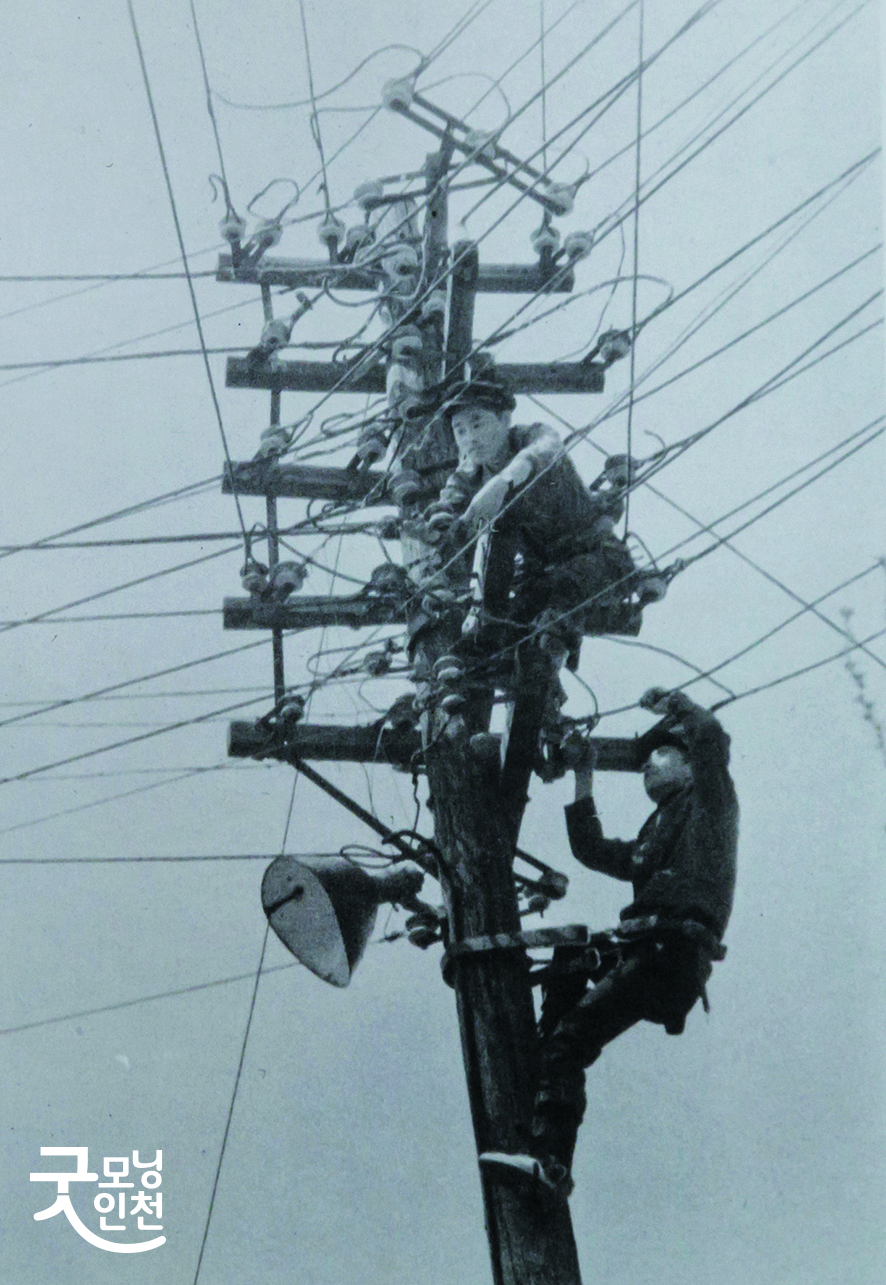

8. 교복 입은 전기과 학생들의 현장 실습. 지금은 보기 힘든 나무 전봇대에 올라 교실에서 배운 이론을 실제로 펼쳐 보이고 있다.(68년도)

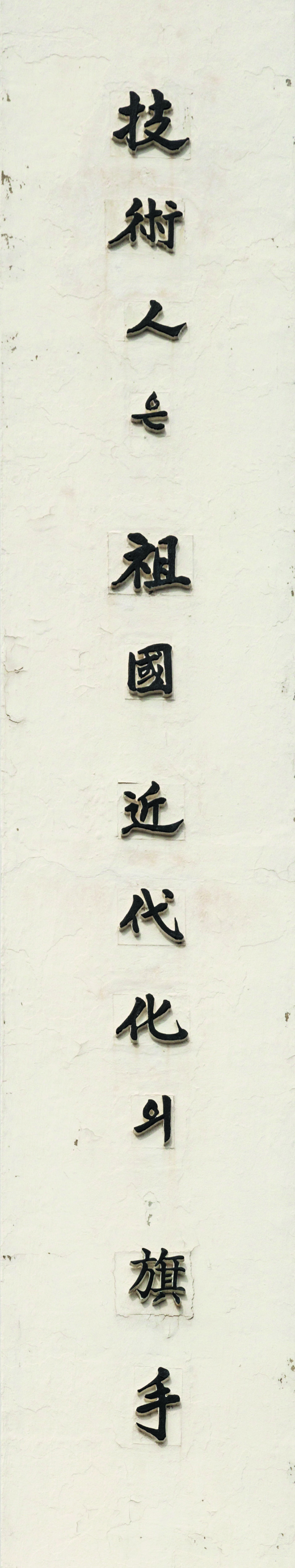

대통령이 직접 써 준 휘호(揮毫)

학교 정문을 들어서면 우측에 높이 13m의 기술탑이 세워져 있다. 거대한 톱니바퀴를 형상화한 이 탑에는 당시 박정희 대통령이 쓴 휘호 ‘기술인은 조국 근대화의 기수’가 새겨져 있다. 이 기술탑은 1976년 8월 16일에 준공했다. ‘이 탑의 글은 조국근대화에 있어 기술인으로서의 주체 의식과 참여 의식을 제고하기 위하여 박정희 대통령께서 휘호하여 주신 것입니다….’

- 첨부파일

-

- 이전글

- 봄나물 요리

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수