지난호 보기

필통신념, 이 땅의 통신 기술을 이끌다

2016-08-01 2016년 8월호

필통신념 必通之信念

이 땅의 통신 기술을 이끌다

졸업앨범에는 학교만 있지 않다. ‘인천’도 있다. 졸업 기념사진 촬영 때 학교 주변 동네의 풍광이 종종 카메라에 잡혔다. 교외(校外)에서 잡은 포즈나 학교 밖의 행사를 담은 사진은 더없이 귀한 인천의 과거이다. 지역 내 고교 앨범에 수록된 사진을 통해 인천의 1960~1970년대를 반추해본다.

그 여덟 번째로 인천재능고의 앨범을 들춰 보았다.

글 유동현 본지 편집장 사진 재촬영 홍승훈 자유사진가

아버지는 아들이 여자가 되겠다고 하자 충격에 빠진다. 실패한 권투선수 출신 아버지는 아들 동구를 인천재능대학 밑 공터로 끌어내 개 패듯 때린다. 동구는 시퍼렇게 멍든 눈으로 간신히 씨름대회에 참가한다. 그리고 우승과 함께 상금을 받는다. 얼마 후 그는 친구들의 환호 속에 ‘Like a virgin’을 열창하면서 빨간 드레스 입은 ‘마돈나’가 된다. 그는 우승 상금으로 성 전환자가 된 것이다. 딱 10년 전에 개봉한 영화 ‘천하장사 마돈나’의 줄거리다.

영화 속에서 오동구(유덕환 분)는 송림동 ‘부처산’ 동네에 산다. 부처산은 인천재능대학와 옛 선인재단 사이의 야트막한 산이다. 돌부처들을 안치한 일본 절이 있었다는 이유로, 혹은 산 모양이 부처의 형상이라 하여 ‘부처산’이라 불렀다. 토박이들은 발음하기 좋게 ‘부채산’이라고도 불렀다.

인천재능대학 손장원 교수는 ‘조선명소 인천팔십팔개소 본도(朝鮮名所 仁川八十八箇所 本道)’라고 인쇄된 사진엽서를 찾아낸 이후 1930년대에 발행된 지도 등 자료 수집을 통해 얼마 전 이 지역에 대한 논문을 발표했다. 그에 의하면 이곳에는 일제강점기 일본인 순례를 위한 6만6천㎡ 규모의 공원이 조성되었고 210여 기의 석불을 안치한 사찰이 건립됐다. ‘부처산’이라는 이름은 당시 석불 등을 본 주민들이 부르기 시작했음이 명확해졌다. 광복 후 사람들이 들어와 살기 시작했고 특히 6·25전쟁 후 피란민들이 많이 모여 살면서 인천의 대표적인 산동네가 됐다.

전쟁 직후인 1954년 무선 기술 전문가 노진철(1921~1992) 씨는 학익동 허허벌판에 허름한 단층 교사를 짓고 ‘인천무선학교’를 열었다. 무선통신과, 전기기술과를 개설해 학생들에게 모르스 부호와 진공관 라디오 조립 등을 가르쳤다. 평안남도 진남포 출생의 그는 1941년 중국에서 통신공학을 전공했다.

1959년 무선학교는 송림동 부처산 꼭대기에 새로운 둥지를 틀었다. 1965년 미군으로부터 시멘트와 철근의 원조를 받아 교사를 짓고 운동장을 넓히는 등 학교의 기틀을 마련했다. 부처산 주변으로 박문여자중고등학교. 성광고등학교(선인재단 전신) 등 다른 학교들도 자리 잡았다. 1969년 무선고의 교명은 대헌공업고등학교로 바뀌었다. 당시 모르스 신호 등 무선 기술이 각광받던 시절로 졸업생들은 체신부, 방송국 등에 취업했다.

1970년 현 인천재능대학의 전신인 대헌전자공업전문학교가 설립됐다. 재능교육이 대헌학원을 인수하면서 대헌공전은 인천재능대학으로, 대헌중은 인천재능중으로 이름을 바꿨다. 대헌공고는 재능유비쿼터스고로 교명을 잠시 변경했다가 2014년 현재의 인천재능고로 이름을 바꿔서 오늘에 이르고 있다.

각 학교 게재 월호

1월호 인천여상

2월호 동산고

3월호 인성여고

4월호 인천기계공고

5월호 중앙여상

6월호 인천대건고

7월호 인천해양과학교

율목동 시절의 시립도서관(64년도 앨범)

1922년 현 자유공원 내 송학동 청광각에서 인천부립도서관이 개관했다. 1941년 신흥동 (구)인천지방법원청사로 이전했다가 1946년 인근 율목동 일본인 정미업자의 별장 자리에 다시 터를 잡았다. 시립도서관은 6?25전쟁 통에 5천 권이 분실 혹은 소실되었지만 전국에서 최초로 참고열람실을 개설하는 등 한동안 전국 도서관의 ‘모델 하우스’ 역할을 톡톡히 했다. 2008년 말 폐관을 결정한 후 구월동에 새 터를 마련하고 ‘미추홀도서관’ 간판을 새로 달았다. 사진 속 율목동 자리는 현재 율목도서관이 개관했다.

찬바람 속 보건체조(61년도 앨범)

부처산은 인천 시내에 솟은 봉우리 중 하나이다. 지금도 이곳에 서면 웬만한 곳의 조망이 가능할 정도로 높은 지대에 속한다. 학교에서 서쪽을 향해 찍은 사진이다. 가깝게는 판잣집들이 다닥다닥 붙어 있는 송림동 활터고개 일대가 보이고 멀게는 가운데 월미도, 오른쪽으로 영종도 백운산이 솟아 있다. 당시 보건체조라는 이름으로 의무적으로 학교나 공장에서 실시했던 체조의 모습이다. 살 찐 학생이 눈에 띄지 않는다.

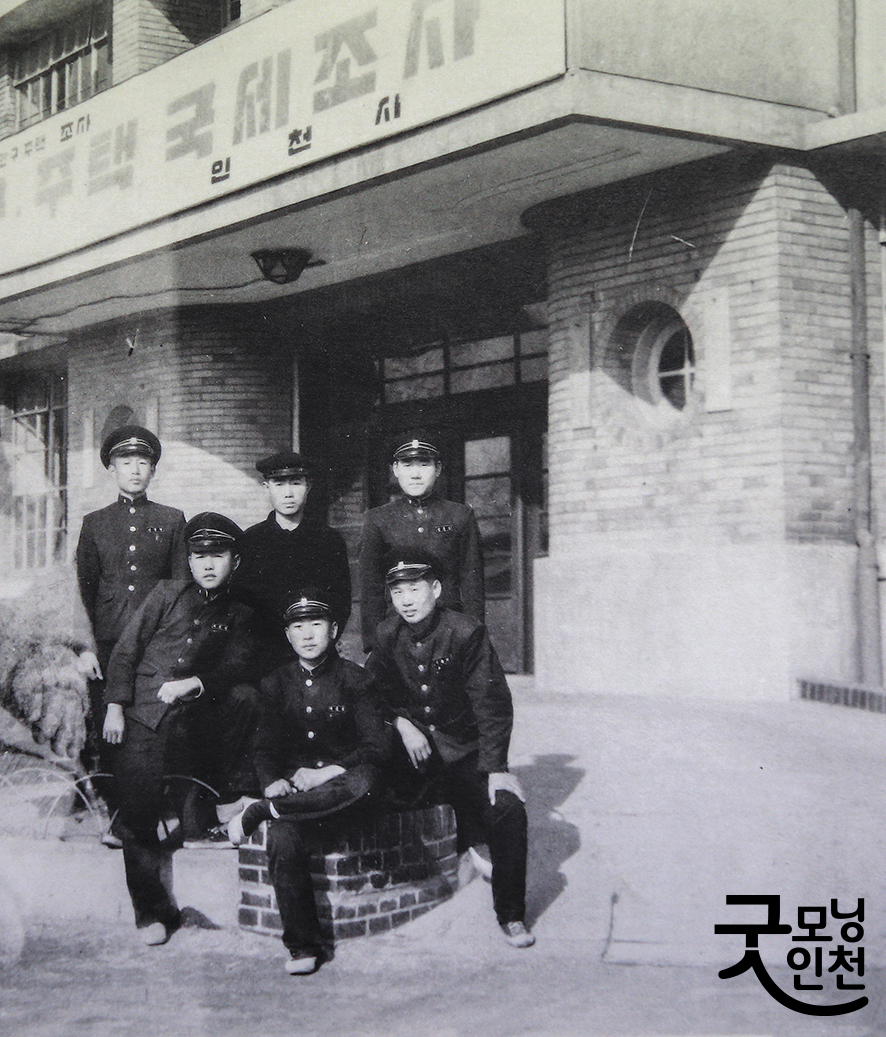

옛 인천시청, 현 중구청(60년도 앨범)

학생들이 마음먹고 인천시청을 찾아 한 컷 찍었다. 지금은 중구청사로 사용하고 있는 이곳은 원래 시청사였다. 개항기에는 일본영사관이 설립된 곳이다. 옛 시청사는 일제가 인구 6만8천 명이었던 시절(1932년 8월) 인구 10만 명을 대비해 건립 계획을 세운 것이다. 1933년 지하 1층, 지상 2층 콘크리트 건물로 지었다. 광복 후 인천시는 64년 인구 50만 명이 증가한 추세에 맞춰 본관 한 층을 증축했다. 1981년 7월 1일 직할시로 승격(인구 114만)되면서 신청사를 계획했고 1985년 구월동 현 부지에 시청사를 건립했다. 사진 속 원형 창문은 아직도 그 모습 그대로다.

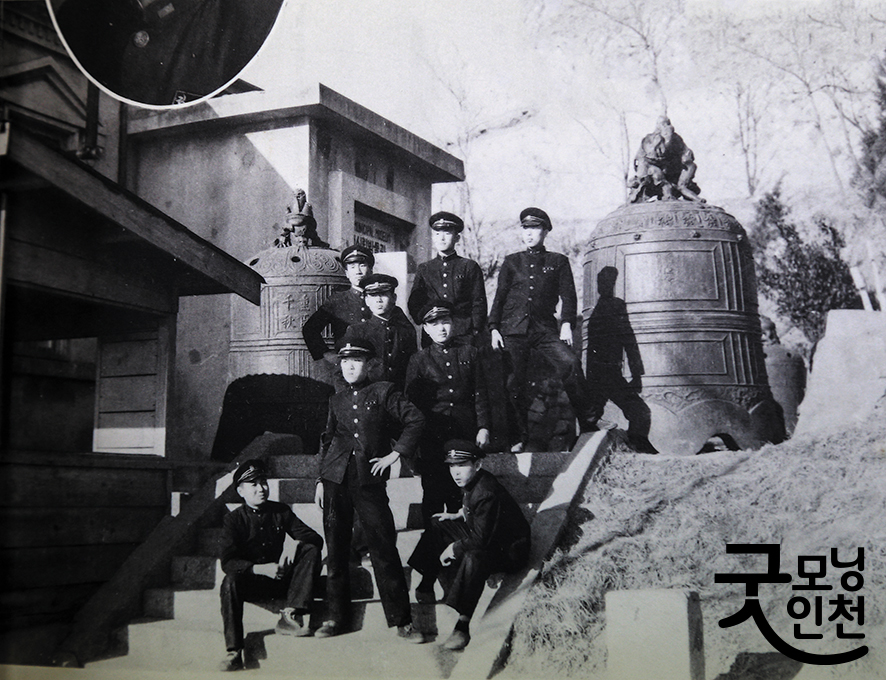

시립박물관의 중국 범종 (60년도 앨범)

현재 자유공원 기슭에 자리 잡은 제물포구락부는 한때 시립박물관으로 활용되었다. 그 앞에 커다란 종이 자리 잡고 있어 ‘포토존’으로 인기가 좋았다. 이 종은 송(宋)·원(元)·명(明) 시대의 대형 범종이다. 일제가 태평양전쟁을 일으키고 군수 물자를 생산하기 위해 중국에서 공출해 온 종이다. 인천육군조병창(부평) 용광로에 들어가기 직전 패전하는 바람에 놓고 간 것을 당시 시립박물관 초대 관장이었던 이경성 씨가 옮겨 놓은 것이다.

동인천역 풍경(61년도 앨범)

‘동인천역’이란 이름을 얻은 것은 1955년이다. 1899년 경인선 개통 시에는 축현역이었고 1926년 상인천역으로 이름이 바뀌었다. 1948년 다시 축현역으로 되돌아 왔다가 동인천역으로 개명했다. 사진 속 동인천 역사는 1957년 12월 23일에 건립됐다. 역사 벽면에 걸린 ‘간첩자수기간’이란 현수막과 광장 한가운데 솟은 나무 전봇대가 이채롭다. 1989년 동인천 민자 역사가 들어서면서 이 대합실은 철거됐다.

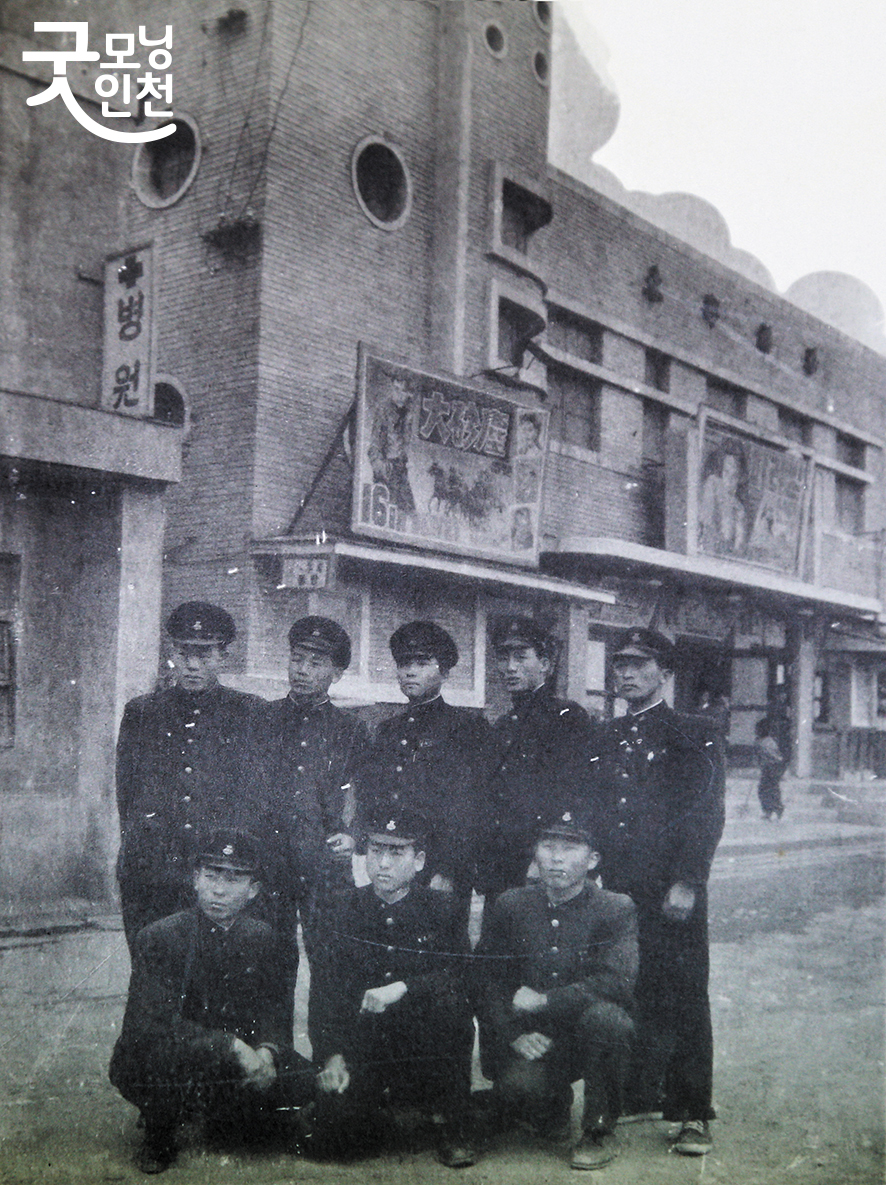

추억의 동방극장(58년도 앨범)

외화 개봉관으로 유명했던 동방극장은 1946년 이전에 개관한 것으로 추정된다. 고일의 <인천석금>에 “뉴스 극장으로 발족해 인천 영화의 전당이 된 동방극장은 정치국 씨 사망 후 김윤복 씨가 축항사를 인계하여 홍사헌 씨에게 위임했던 것인데, 해방 후 애관과 작별하고 동방만 직영하다가 객사했다.’라고 언급돼 있다. 기존 극장보다 규모가 작은 영화관으로 ?3층 영사실과 1층 스크린의 거리가 가까워 스크린 자체를 비스듬히 뉘어 놓았다고 전한다. 극장 폐관 후 여러 용도로 사용되다가 얼마 전 극장 건물이 완전히 사라지고 주차장이 되었다.

대한중공업과 돌산(60년도 앨범)

학교 주변으로 봉사활동을 나온 모습이다. 높게 솟은 굴뚝에 ‘대한중공업공사’라고 적혀 있다. 대한중공업은 1941년 설립돼 요철을 생산한 조선이연금속의 후신이다. 광복 후 조업이 중단되었다가 대한중공업으로 재가동되었고 인천제철로 이어졌다. 이후 1978년 4월 현대그룹으로 흡수되면서 ‘현대제철’로 그 이름이 바뀌어 오늘에 이른다. 옆에 보이는 산은 채석장이 있어 ‘돌산’이라 불렀고 그 위로 피란민들이 모여 살았다. 전두환 전 대통령이 현대제철 시찰 중 철거 지시가 떨어졌고 1982년 5층짜리 공영아파트 송현라이프가 들어섰다.

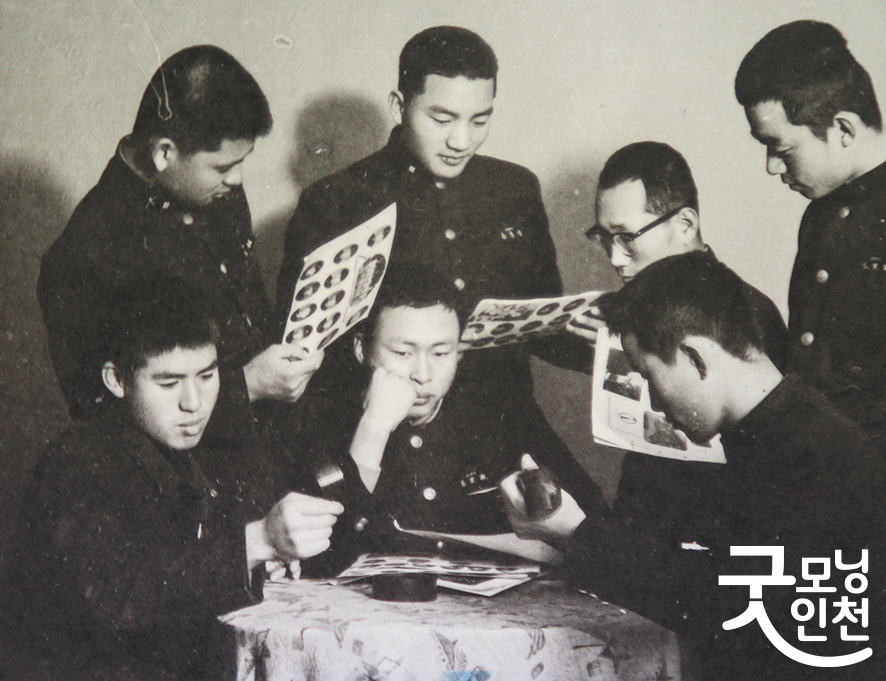

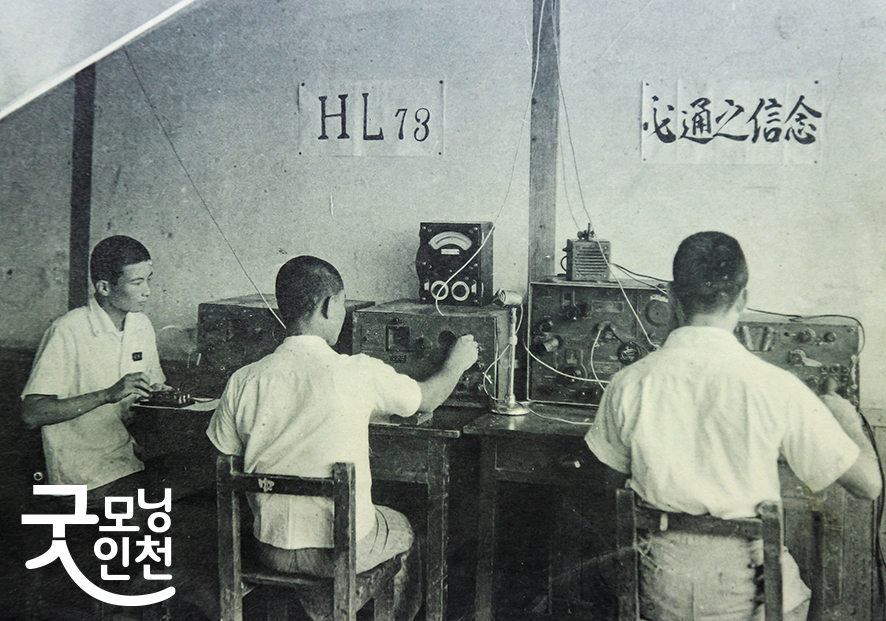

01?02 “스돈돈돈돈 스돈스 돈돈돈돈돈 돈스” 한때 모르스 부호로 통하는 무선은 각광 받는 기술이었다. ‘必通之信念’(반드시 통한다는 신념)으로 교육에 임하는 학생들.(59, 69년도)

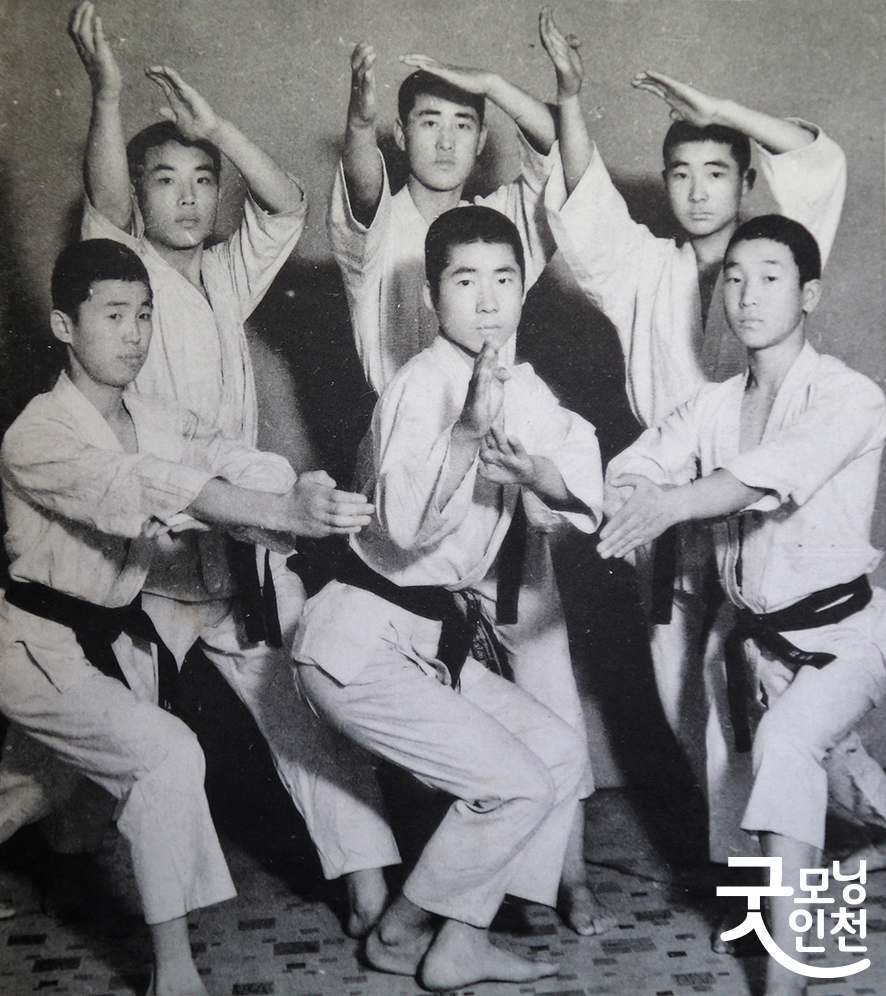

03 공수도 동아리 회원들의 ‘오묘한’ 포즈. 사진사의 주문에 비장하게 폼을 잡았을 텐데 보는 사람은 전혀 비장하지 않다. 특히 앞 줄 가운데 학생은 손보다 엉덩이에 시선이 간다.(67년도)

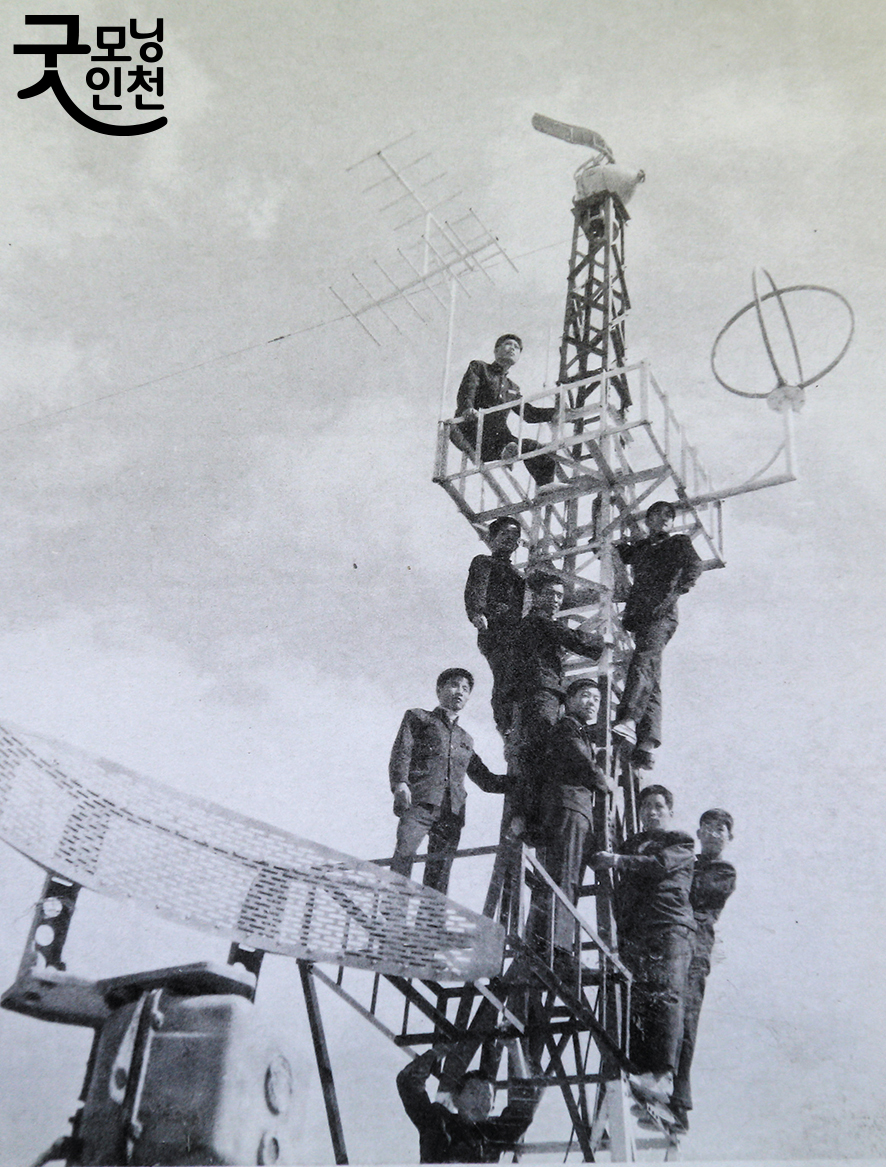

04 예전에 멀리서 대헌공고 교사를 보면 옥상 위에 솟은 설치물이 유독 눈에 띄었다. 그들 스스로 ‘대헌의 자랑’이라고 여겼던 실습용 레이더였다.(69년도)

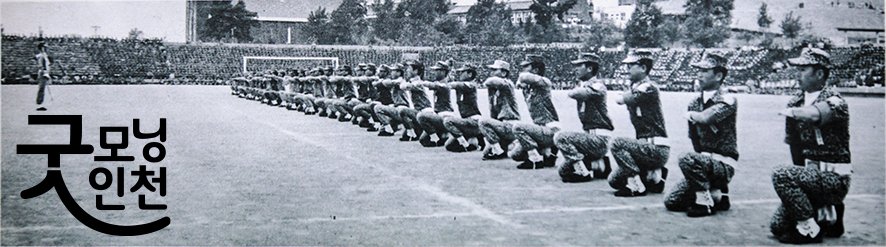

05 인천공설운동장에서 열린 교련경연대회에 참가해서 의장대 시범을 보이는 대헌공고. 행사 후 여고생들이 쪽지 편지를 건네는 등 최고의 인기를 독차지했다.(74년도)

06 70년대 만해도 강화 석모도는 낙도였다. 대헌공고 학생들이 낙도 봉사를 가서 아이들 머리를 바리캉으로 깎아주는 모습. 구경하는 아이들의 표정이 천진난만하다. (75년도)

07 자매결연을 맺은 인천 앞바다 섬 아이들이 도시 나들이 일정 중 대헌공고를 방문했다. 자동차과 학생들이 조립한 실습용 자동차를 보고 신기해하는 섬 아이들.(75년도)

08 교모를 쓰고 농구를 즐기는 학생들과 낡은 농구대 백보드의 모습에서 당시 생활상을 엿볼 수 있다.(59년도)

마라톤 강자, 무선고

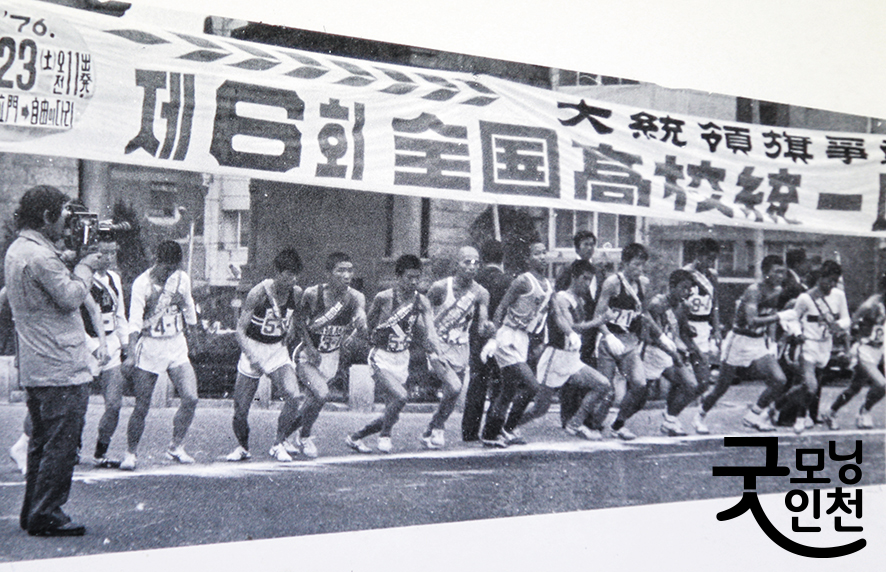

인천은 일제강점기부터 마라톤의 도시였다. 광복 후에도 그 열기는 이어졌다. 1959년 9월 28일 ‘제1회 9·28수복기념 국제마라톤대회’가 열렸다. ‘국제마라톤’이란 타이틀이 걸린 최초의 대회였다.

인천은 전국 고교 마라톤에서도 강자 축에 속했다. 그 중심에 무선고가 있었다. 특히 인천~서울 구간을 나눠 달리는 역전마라톤 대회에서 좋은 성적을 거뒀다. 인천 출발지는 중구 해안동로터리나 동인천역전이었다.

특히 해안동 로터리는 우리나라 마라톤의 성지(聖地)와도 같은 곳이다. 인천시는 66년 6월 이곳을 새롭게 단장하고 ‘제1회 9·28수복기념 국제마라톤대회’ 기념비를 세웠다. 현재는 선교100주년 기념탑 공원 안에 그 기념비가 있다.

- 첨부파일

-

- 이전글

- 별이 있는 풍경

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수