지난호 보기

설움과 아픔으로 이어진 층 층 계단

2017-02-08 2017년 2월호

설움과 아픔으로 이어진 층 층 계단

글 / 유동현 본지 편집장

드론 촬영 / 홍승훈 자유사진가

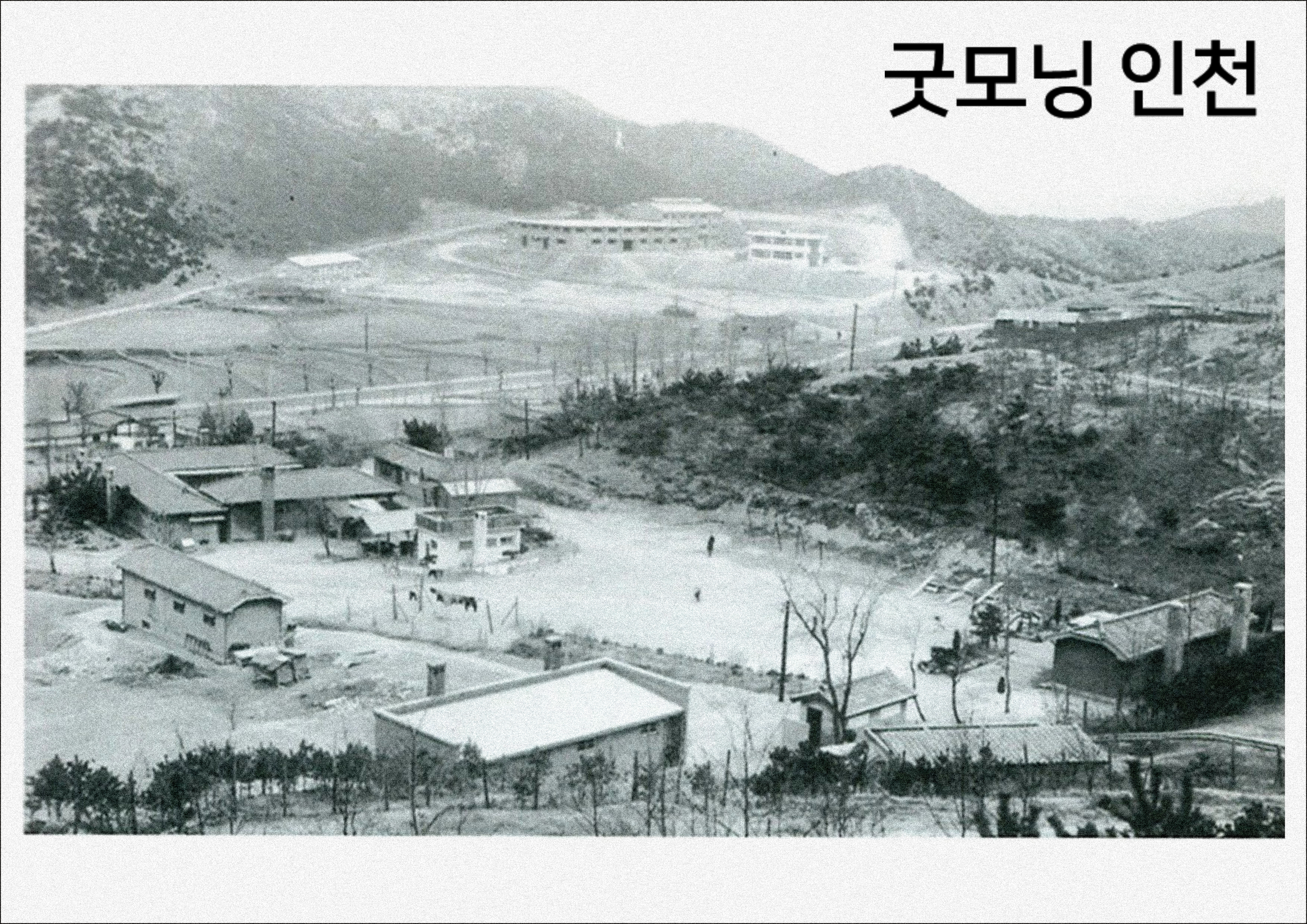

십정동의 산 한쪽은 공단 노동자와 도시빈민들이

들어오면서 형성되었다. 반대편 쪽은 그보다 앞서

‘천형(天刑)’이라 불리는 한센병을 앓던 사람들이 세상의 천대 속에

모진 삶을 이어간 곳이었다.

이곳엔 유난히 가파른 긴 계단이 많다.

깨지고 뒤틀린 이 계단들은 산 정상을 꼭짓점으로 해서

빗질하듯 큰길로 모두 이어졌다.

새벽 별을 보며 내려가 달빛을 밟으며 올라온 서민들의 애환이 깔린

고갯길들이다. 이제 머지않아 이곳은

그 아픔과 설움을 모두 땅속에 묻고 새로운 주거단지로 탈바꿈 한다.

이 동네가 사라지면 가장 서운해 할 사람은 영화·드라마 제작자일 것이다. 흥행 돌풍을 일으킨 영화 ‘은밀하게 위대하게’의 대부분이 이 동네에서 촬영됐다. 제작팀은 4개월 동안 전국 60여 곳에 달하는 촬영 후보지를 찾아 헤맸다. 마음에 드는 곳이 없었다. 큰 기대감 없이 이곳에 와서 외친 한마디. “그래, 바로 여기야.” 이곳의 문방구, 골목은 복고풍을 유행시킨 드라마 ‘응답하라 1988’ 주인공들의 어린 시절 주 무대로 나온다. 무대 장치 없이 카메라를 들이댔는데도 ‘레알 씽팔년도’가 바로 연출됐다.

배 밭과 염전으로 둘러 싸였던 이 마을에 사람들이 본격적으로 모여들기 시작한 것은 1960년대 중반 수출 5·6공단과 인천기계공단이 인근에 자리 잡으면서 부터다. 하룻밤 지나면 무허가 집 한 채가 들어섰다. 비좁은 땅 때문에 앞집의 어깨를 짚고 무동 타듯 다른 집이 올라섰다. 산 모양을 따라 나지막한 집들이 다닥다닥 붙었다. 오를 수 있는 곳까지 집들이 들어섰다. 그렇게 산동네가 됐다.

도시 빈민과 노동자들이 모여 살던 이곳은 이른바 ‘요시찰(要視察)’ 동네였다. 밤낮으로 사복 경찰들이 ‘은밀하게’ 골목 어귀를 서성거렸다. 백기완 선생이 교장이었던 ‘노동자대학’이 개설했고 빈민운동 단체들이 들어와 ‘햇님공부방’ 등을 운영했다. 어느날 갑자기 닭장차가 출동해 사람들을 싣고 가곤 했다.

산너머 마을에는 또 다른 눈물이 배어있다. 동암역과 백운역 사이 경인철도 변에는 한센병자들이 개간해서 일군 농장이 있었다. 그들은 사회의 온갖 냉대 속에서도 자활을 꿈꾸며 수많은 닭을 쳤다. 거기에는 ‘문둥병 시인’ 한하운이란 인물이 있었다. 그는 나병의 한(恨)을 시(詩)로 승화시키며 동료 환자들을 이끌었던 그 시대의 ‘파랑새’였다.

이 마을은 몇 년 전부터 부분적으로 개발됐다.

고층 아파트가 들어 선 곳과 과거 그대로의 산동네는

폭 좁은 길 하나 사이다.

아파트 단지와 달동네 사이에 놓인 작은 도로는

양쪽 거주민들의 마음에서는 한없이 떨어진 ‘대로’다.

맨 앞에 있는 낡은 문방구는 ‘응답하라 1988’ 등의

앵글에 단골 샷이다.

찾는 이 없고 가는 이 없는

이 마을은 대낮에도 늘 조용하다.

소복소복 눈이 내린 날,

동네는 눈 속에 묻혀

유난히 잠잠했다.

오래전 많은 집들이 양철로

지붕 개량을 했는데

대부분 파란색 지붕을 얹혔다.

유독 빨간색 지붕이

드론의 눈에 확 들어왔다.

사람도 마을도 꼬부랑되었다.

이곳에는 꼬불꼬불 울퉁불퉁

긴 계단이 많다.

귀퉁이 깨진 시멘트 계단을

대여섯 칸만 오르면 집한 채 키를

넘어선다.

그렇게 맨 아래에서 꼭대기까지

가파르게 오르면 열 집 정도는

지난다.

한하운은 1949년 12월 30일 밤,

환자 70여 명을 이끌고

부평공동묘지(인천가족공원)

골짜기로 들어왔다.

고개 너머 묻힌 망자(亡者)와

별반 다르지 않은 처지였지만

그들은 이곳에서 새로운 삶을

시작했다.

치료 후 음성 판정을 받은

그들은 ‘사람 사는 곳’ 십정동과

청천동으로 이주했다.

그들의 첫 정착지였던

나환자촌은 후에

중소 공장 단지로 변해

오늘에 이르고 있다.

한하운은 한센병자의 자식들을 위해

1952년 산 너머 경인가도 변에

신명보육원을 창설했다.

아이가 보고 싶은 부모와

부모 품이 그리운 아이들이

해가 지면 산을 돌아 넘어와

보육원 철조망을 사이에 두고

몰래 만났다

그들은 사회의 냉대 속에서도

부지런히 양돈과 양계 사업에

종사하며 사회에 완전히 정착했다.

한때 인천 달걀 대부분은

그들 손에서 나온다는 말이

있을 정도로 잘 운영됐다.

철길 옆에 줄지어 시멘트 블록으로

쌓아 만들던 양계장들이 있던 자리엔

현재 영세 공장들이 들어왔고

일부 그 흔적이 고스란히 남아 있다.

요즘은 십정동을

‘열우물’이라고 부른다.

흔히 우물 열 개가 있어

‘십정동(十井洞)’이란 이름을

얻었다는 설과

추운 겨울에도 따뜻해서

얼지 않는 ‘열(熱)이 나는 우물’이

있어서 ‘열우물’이란 설,

그리고

산줄기가 십자형으로 교차한

형국(十丁)인데 이게 ‘十井’으로

변형되었다는 설이 있다.

2014 인천아시아경기대회를 위해

이 동네에 체육관이 들어섰는데

이름을 ‘열우물체육관’이라고

지었다.

- 첨부파일

-

- 다음글

- 민족의 새해맞이 정월 대보름

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수