지난호 보기

스러진 소금창고의 기억

스러진 소금창고의 기억

‘소래(蘇萊)’라는 이름에 여러 가지 ‘썰’이 나돈다. ‘당나라 소정방이 왔기 때문에’라는 논리가 오랫동안 회자되다가 최근에는 뜬금없이 ‘소서노(비류의 어머니)’ 까지 등장했다. 너무 많이 나간 듯하다. 다음엔 어떤 ‘소’ 씨가 등장할지 궁금하다. 소래는 소래산(蘇萊山)에서 따왔다. 소래산은 ‘높다’라는 순우리말 ‘수리’에서 전해졌다는 설에 보다 더 고개가 끄덕여진다.

드론 촬영 홍승훈 자유사진가 글 유동현 본지 편집장

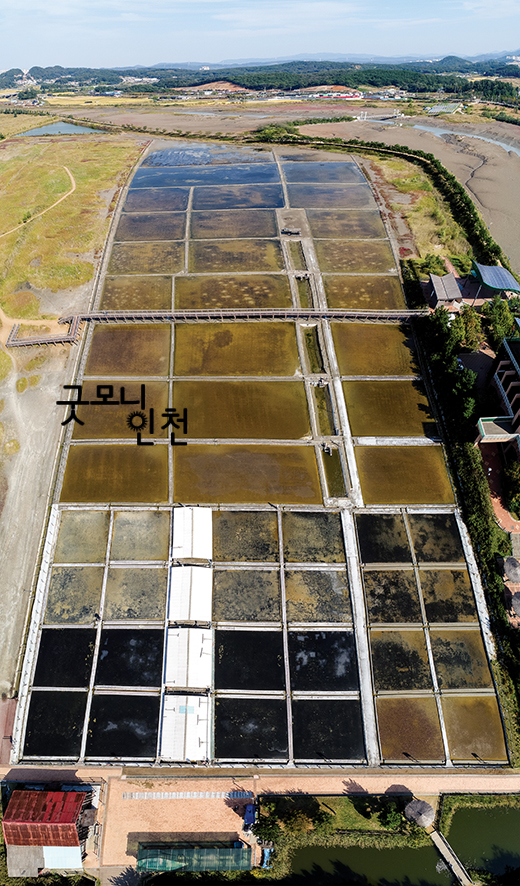

소래는 가을 타기 좋은 곳이다. 갈대와 억새의 속삭임으로 기분 좋은 스산함을 느낄 수 있다. 한걸음만 더 나가면 바다와 갯벌이 건네주는 살찐 먹거리가 지천이다. 인천을 이야기할 때 ‘짠 내’는 절대 빠지지 않는다. 소래는 인천의 짠 내가 여전히 진하게 배어있는 지역이다. 조선말 포대가 설치되었던 땅에 소금밭이 광활하게 만들어졌고 어항과 포구가 형성되었다. 하얀 쌀과 하얀 소금이 수인선 협궤열차에 가득 실려 이곳을 오고 갔다. 1960년대 주안과 남동 지역이 공업지대와 도시화로 개발되면서 소금밭은 하나둘씩 사라졌고 햇볕에 검게 그을린 염부들은 공장 노동자로 그 삶을 이어갔다. 끝까지 수차(水車)를 돌리며 버텨오던 소래염전은 1996년 7월 30일 문을 닫았다.

소래는 포구다. 배를 대지만 부두라고 하지 않는다. 육지 깊숙이 길게 이어진 갯골이 마치 강처럼 보이기 때문에 진즉부터 ‘포구’라는 이름을 얻었다. 포구 너머 그 갯골은 여전히 살아 있다. 1970년대까지만 해도 소래포구는 ‘어항’이라고 할 정도는 아니었다. 갯골의 작은 어귀에 마을 고기잡이 배 몇 척만이 대던 곳이었다. 인천역 뒤에 있던 부두가 연안부두로 옮길 때 일부 어선이 이곳으로 뱃머리를 돌려 안식처로 삼았다. 그때부터 어항다운 포구가 되었다. 수도권에서 가장 큰 소래 어시장은 바다의 온갖 ‘날 것’이 모인다. 350여 개의 어물전이 난장처럼 자리 잡고 있어 삶의 싱싱한 풍경이 연출되는 곳이다.

소래의 한 부분은 광활한 ‘공원’이다. 소래습지생태공원은 원래 소금밭이었다. 그곳은 소래의 또 다른 풍광을 만날 수 있는 곳이다. 염전, 갈대, 갯벌…. 원시적 자연이 펼쳐진다. 한쪽에 염전학습장, 전시관, 조류탐사장 등을 복원해 놓았지만 나머지 대부분은 ‘자연’ 그대로다. 염전의 흔적을 그나마 보여주는 것은 소금창고들이다. 이 창고조차 염부들의 체온이 사라지자 급격히 쇠락하고 있다. 마치 무릎이 꺾인 것처럼 한번 무너진 소금창고는 비바람에 깎이고 떨어져 나가 앙상하게 남아 있다. 이 좋은 개발 터를 그대로 볼 수 없다는 듯 사방으로 점점 아파트들이 죄어오고 있다. 우리 주변에 접근하기 쉬운 이만한 ‘자연’도 드문데 달갑지 않은 ‘염전벽해(鹽田碧海)’가 일어나고 있다.

- 첨부파일

-

- 다음글

- 소래포浦의 댕구포砲

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수