지난호 보기

백범 김구가 있기까지 그 깊숙이 인천

백범 김구가 있기까지

그 깊숙이 인천

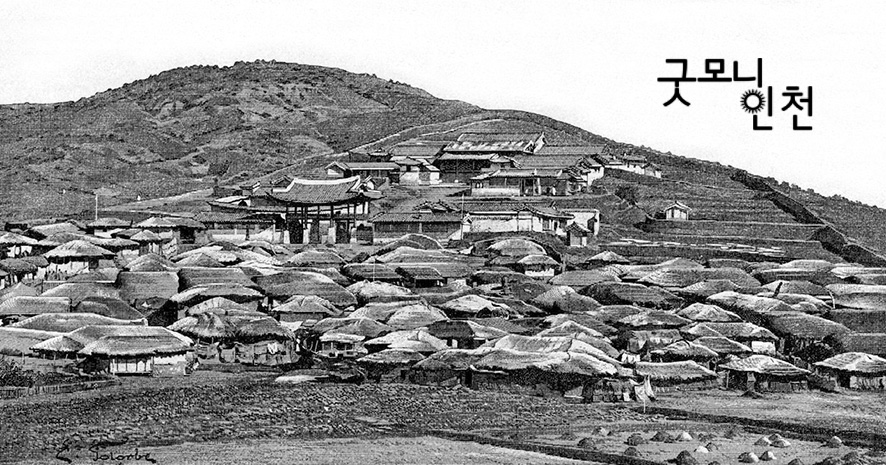

‘인천은 의미심장한 역사 지대다.’ 백범 김구는 광복 후 고국으로 돌아왔을 때, 인천으로 가장 먼저 달려왔다. 그만큼 인천에 대한 그의 감회는 남다르다. 두 차례의 옥고와 고된 노역, 도망자로서의 삶. 하지만 그 안에서 청년 김창수는 민족의 지사(志士) ‘백범 김구’로 다시 태어난다. 인천도시지원디자인연구소 장회숙 선생과 함께 1900년대 지도를 들고, 백범 김구의 흔적을 찾아 길을 나섰다.

글 정경숙 본지 편집위원 사진 류창현 포토디렉터

백범 김구는 인천감리서를 빠져나와, 화개동 마루턱에서 길을 택한다.

그가 걸은 길은 훗날 민족의 앞날을 비추는 한 줄기 빛이 된다.

인천감리서

청년 김창수,민족의 지도자로

‘인천 감옥소에서 신문물을 익히며

항일운동가로서의 사상을 정립했다’

1896년 3월 9일 황해도 치하포, 스물한 살 청년 김창수는 명성황후를 시해한 일본인 쓰지타(土田)를 죽이고 체포된다. 그는 해주 감옥에서 모진 고문을 당하다, 1896년 8월 인천감리서로 옮겨져 사형선고를 받는다. 백범 김구와 인천, 그 인연의 시작이다.

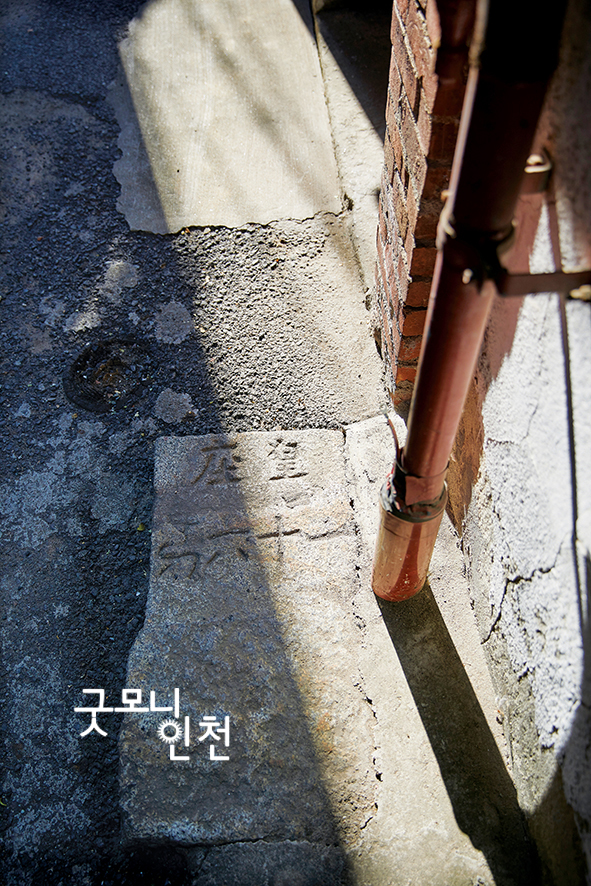

그는 가장 낮은 곳에서 큰사람으로 성장했다. ‘백범일지(白凡逸志)’에는 ‘인천 감옥소에서 인천 개항장을 통해 유입된 신문물을 익히며 항일운동가로서의 사상을 정립했다’고 기록돼 있다. 120여 년이 지난 지금 인천감리서의 흔적은 남아 있지 않다. 단독주택과 아파트가 밀고 들어온 자리에 감리서 터를 알리는 표지석이 덩그러니 놓여 있을 뿐이다. 안타까운 마음에 돌아서는데 장회숙 선생이 그늘진 담 모퉁이를 가리킨다. 한때 세상과 감옥 사이에 높다란 담을 쌓던 주춧돌이 일부 남아 숨죽이고 있었다. 가까운 거리에 있는 1930년대 재판 소장이 살던 집에는 감리서로 오르던 돌계단이 아직 남아 있다.

갇힌 자와 가둔 자, 그들은 어떤 마음으로 저 계단을 올랐을까. 무성한 수풀 사이 끊긴 길을 건너, 아득한 역사 속으로 걸어 들어간다.

옛 인천감리서

담 모퉁이에 숨죽이고 있는

인천감리서 주춧돌

인천대공원 백범광장에 있는 백범 김구와

어머니 곽낙원 여사의 동상.

1997년 10월, 시민의 성금을 거두어 세웠다.

인천감리서 근처나 축항이 내려다보이는

역사적인 장소로 이전해야 한다는 목소리가 높다.

옥바라지 골목

눈물 대신 용기를 준 어머니

‘감옥에 갇힌 내 아들,

경기 감사가 된 것보다 더 자랑스럽다’

백범 김구를 키워낸 어머니 곽낙원 여사는 강인한 여성이었다. 그는 인천감리서로 이감된 백범 김구를 따라 인천으로 와 옥바라지를 한다. 나라를 위해 몸 던진 자식을 지켜보는 어머니의 눈에는 눈물 마를 날이 없었으리라. 하지만 그녀는 감옥에 갇힌 아들을 보며 “경기 감사가 된 것보다 더 자랑스럽다.”며 용기를 북돋웠다. 그리고 옥문 앞 객주 집에서 식모살이를 하며 기꺼이 아들의 옥바라지를 했다.

‘백범일지’에는 다음과 같이 기록돼 있다. ‘어머니는 감리서 삼문 밖 개성 사람 박영문의 집에 가서 사정을 말씀하시고 그 집 식모로 들어가셔서 이 자식의 목숨을 살리시려 하셨다. 이 집은 당시 인천항에서 유명한 물상객주로 살림이 크기 때문에 식모, 침모의 일이 많았다. 어머니는 이런 일을 하시는 값으로 하루 삼시 내게 밥을 들이게 하였다’

우리나라 최초의 도선사 유항렬의 집 주변 골목에는 객주 집들이 시간을 거슬러 남아 있다. 이 시대 마지막 보부상이 살던 집이 있고, ‘월아천’이라는 음식점 간판을 단 객주 집은 세월이 흐른 지금도 여전히 고풍스럽다. “우리가 지나온 이 길 어딘가에 곽낙원 여사가 일하던 객주 집이 있었을 거예요. 전 이 골목 입구를 ‘시간을 여는 문’이라고 부른답니다. 이곳을 ‘옥바라지 골목’으로 이름 붙여 역사적인 명소로 남기고 싶어요.”

곽낙원 여사가 백범 김구의 옥바라지를 하던

‘옥바라지 골목’. 장회숙 선생은 이 골목 입구를

‘시간을 여는 문’이라고 부른다.

옥바라지 골목 안,

이 시대 마지막 보부상이 살던 집

용동 마루턱에서 화개동 마루턱까지

민족의 앞날을 밝힌 길

‘훤히 동이 틀 때에 보니 기껏 달아난다는 것이

감리서 바로 뒤 용동 마루턱에 와 있었다.

천주교당의 뾰족집이 보였다’

1898년 3월 9일 밤, 김구는 인천감리서를 탈옥한다. 정문으로 당당히 나왔다. ‘최후 결심을 한 때였으므로, 누구든지 내 갈 길을 방해하는 자가 있으면 결단을 내버릴 마음으로 쇠창을 손에 들고 정문인 삼문으로 바로 나갔다. 탄탄대로를 나왔다’

장회숙 선생은 인하역사문화연구소 양윤모 교수와 함께 수년간 백범 김구의 탈출 경로를 연구해왔다. 그는 백범 김구가 인천감리서를 나와 건물 뒤편에 있는 내동교회 샛길로 갔을 거라고 추측한다. 당시 중국인 묘지가 있던 길로, 으슥하고 후미져서 사람들 눈을 피하기 좋았을 것이다.

‘훤히 동이 틀 때에 보니 기껏 달아난다는 것이 감리서 바로 뒤 용동 마루턱에 와 있었다. 천주교당의 뾰족집이 보였다’ 무섭게도 어두운 밤을 헤치고 새벽빛이 부옇게 밝아 올 즈음, 그는 바닷가를 지나 용동 마루턱에 다다랐다. 장 선생은 백범 김구가 탈출한 다음날 새벽 다다른 곳은 섭도 포구이며, 용동 마루턱에서 본 뾰족집은 답동성당이라고 추정한다. 그때 그 바닷가는 메워져 육지가 됐다. 백범 김구는 언덕에서 잠시 숨을 고르며 온갖 상념에 젖었을 것이다. 오로지 조국만을 생각하며 차디찬 밤공기를 가로질렀을 그를 떠올리면, 지금 온화한 오후 햇살 받기가 미안해 진다.

이후 백범 김구는 율목동을 지나 화개동(현 신흥동)으로 향한다. 지나가던 모꾼이 인적 드문 골목을 지나 화개동 마루턱까지 함께 해주었다. 세상이 한눈에 내려다보이는 높다란 언덕에서 모꾼은 수원, 시흥, 서울로 가는 세 가지 길을 알려준다. 백범 김구는 길을 택한다. ‘나는 서울로 갈 작정으로 시흥 가는 길로 들어섰다. 배고픈 줄도 모르고 옥에서 배운 시조와 타령을 하면서 부평, 시흥을 지나 그날 당일로 양화도 나루에 다다랐다’ 그가 걸은 길은 훗날 민족의 앞날을 비추는 한 줄기 빛이 됐다.

백범 김구가 용동 마루턱에서 바라보던

천주교당의 뾰족집(답동성당)

백범 김구가 인천감리서를 나와 밤새 헤맸을 중국인 묘지 터.

지금은 주택가가 들어섰는데, 도시가스 배관 공사를 하다

무덤 표석을 발견했다.

강화도의 부자 김주경은 가산을 탕진하며

백범 김구의 석방을 위해 노력하다, 여의치 않자

탈옥을 설득한다.

훗날 백범 김구는 김주경을 찾아 강화도로 가

지역 인사들과 기념사진을 찍었는데,

그 사진이 지금도 ‘황국현 가옥’에 있다.

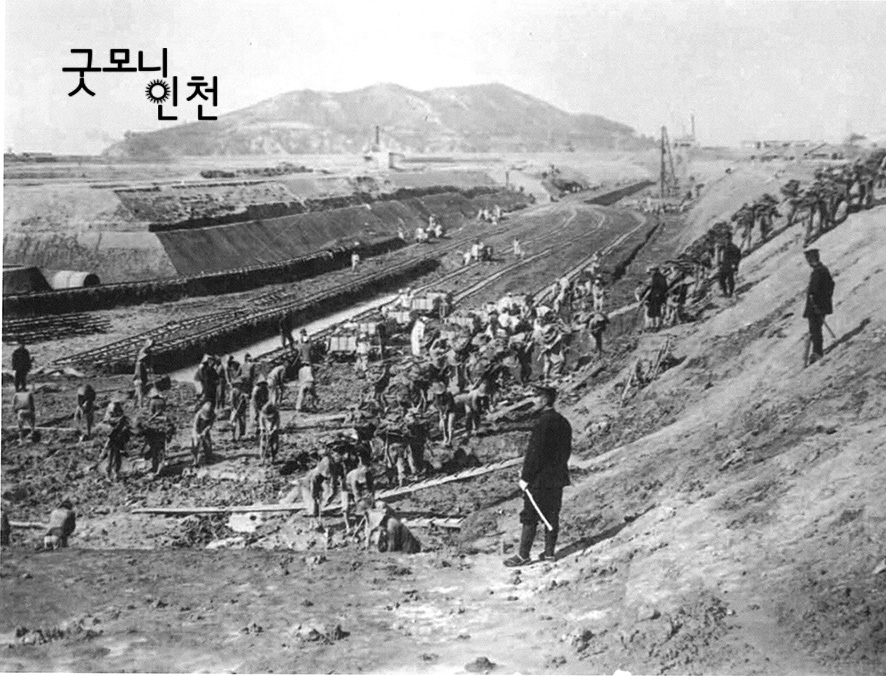

인천 축항 공사장

낮은 데서, 더 강하게

‘인천 축항은

내 피땀이 배어 있는 곳이다’

이후 백범 김구는 1910년 11월 독립운동가 안명근이 서간도에 무관학교를 설립하려고 자금을 모으다 관련 인사 160명과 함께 검거된, 이른바 ‘안악 사건’으로 서울에서 옥살이를 하다 1914년 인천감옥으로 이감된다. 그는 철사로 허리가 묶여 삼사십 명의 적의군과 함께 인천감옥으로 끌려갔다. ‘무술년(1898) 3월 9일 한밤중에 옥을 깨뜨리고 도주한 이 몸이, 17년 후에 철사에 묶여서 다시 이곳에 올 줄 누가 알았으랴’

이 시절 백범 김구는 인천항 제1부두인 축항 공사장에 끌려가 강제 노역에 시달린다. ‘아침저녁 쇠사슬로 허리를 매고 공사장으로 출역을 간다. 흙 지게를 등에 지고 10여 길 높은 사다리를 밟고 오르내린다. 불과 반 일 만에 어깨가 붓고 등창이 나고 발이 부어서 운신을 못하게 된다’ 백범 김구는 힘들어서 바다에 떨어져 죽고 싶었으나, 그러면 같이 쇠사슬을 맨 죄수들도 함께 바다에 떨어지므로 할 수 없이 참고 또 참았다고 회고한다.

고난 속에서 김구는 자신의 호를 ‘백범(白凡 백정 무지렁이)’이라 짓고 평생을 낮은 데로 임했다. 그리고 1919년 3·1운동 직후 상하이로 가 대한민국 임시정부를 이끌며 조국 광복을 위해 몸을 던진다. 민족 지사로 추앙받으면서도 백범으로 살기를 주저하지 않던 한 사람, 그리고 그가 밟고 성장했던 땅. 백범일지에 새겨있 듯, 인천은 오늘 한민족을 있게 한 ‘의미심장한 역사 지대’다.

백범 김구가 강제 노역을 하던 중동 우체국 앞 일대.

몇 년 전, 이곳에 거대한 일본 의류 기업이 터를 내렸다.

가슴 아픈 역사의 아이러니다.

- 첨부파일

-

- 이전글

- 인천, 백범 김구를 만들다

- 다음글

- 인천, 하늘 아래 잘 지내다

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수