지난호 보기

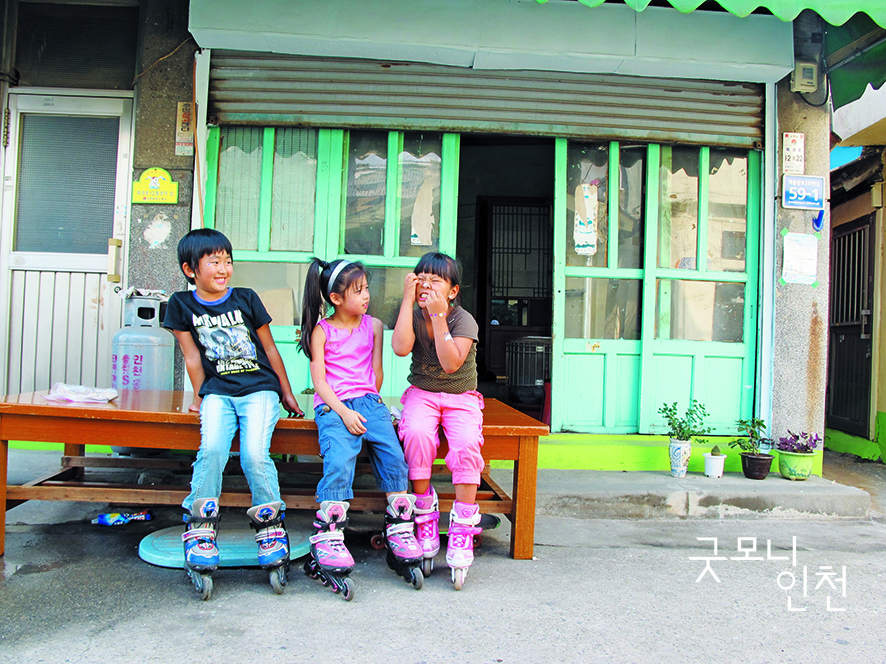

아이들이 있어야 ‘골목’이다

아이들이 있어야 ‘골목’이다

사진 · 글 유동현 본지 편집장

좁은 골목, 굽은 골목, 가파른 골목은 문제 될 게 없었다.

아이들은 골목의 생김새와 환경에 맞는 ‘창의적’ 놀이를 개발해서 놀았다.

하나가 아닌 여럿을 엮어주는 고리는 바로 놀이였다. 자치기, 팔방치기, 구슬치기,

비석치기, 땅따먹기, 고무줄놀이, 공기놀이, 소꿉장난….

돌멩이 하나, 작대기 하나만 있어도 종일 지겹지 않게 놀았다.

창영동 2016

특히 아무런 도구가 필요 없이 몸 하나로 노는 말뚝박기는 지금의 부모 시선으로 본다면 기겁할 놀이였다. 일명 ‘말타기’인 이 놀이는 말처럼 허리를 길게 굽힌 아이들 등 위로 상대편 아이들이 달려와 힘차게 구르고 올라탄다. 어떻게든 무너뜨려야 하기 때문에 등을 내준 아이들의 고통은 이만저만이 아니었다. 척추측만증이나 디스크 걸리지 않는 게 정말 ‘기적’이었다.

비가 온다고 골목이 비어 있진 않았다. 여름날 흙탕물 튀기기 놀이는 ‘색다른’ 놀거리였다. 머리 좀 큰 형들은 위장 구덩이를 파서 퇴근길 동네 누이들의 발을 빠트리고 달아났다. 눈 오는 골목길은 포대와 비닐 장판이 등장하는 눈썰매장이 되었고 집집마다 치운 눈을 한데 모아 이글루를 만들어 에스키모 놀이를 했다. 정월대보름 밤에는 불을 담은 깡통들이 춤을 추었다. 화력 좋기로는 ‘루핑’이 최고였기 때문에 며칠간 루핑 지붕을 한 집주인들은 애간장이 탔다. 이즈음을 사는 어린이들에겐 그러한 풍경은 동화책 속의 한 장면일 뿐이다.

신흥동 2010

송림동 2016

“○○야, 노올자.” 어느 집 앞의 이 외침은 신호탄이 되었다. 이 집 저 집에서 아이들이 몰려 나왔다. 58년 개띠들이 골목을 차지했을 때만 해도 한 집에 아이가 보통 네댓 명 이상 있었다. 게다가 세 든 집 아이들까지 하면 손바닥만 한 집마당으로는 감당이 되지 않았다. 엄마들은 아이들을 밖으로 쫓아내기 일쑤였다. 골목은 바로 왁자지껄 놀이동산이 되었다.

신흥동 2009

골목 놀이가 심심해지면 멀리 원정을 갔다. 부둣가에 가서 물수제비를 뜨거나 고깃배용 얼음을 주워 먹기도 했다. 염전은 훌륭한 노천 풀장이었다. 뙤약볕에 까맣게 그을린 벌거숭이 몸이 하얀 소금기 범벅이 되도록 자맥질을 했다. 매년 목재 회사 저목장과 염전에서 몇 명씩 목숨을 잃었지만 아이들의 발길을 가두진 못했다.

“○○야, 밥 먹어라.” 누구네 엄마의 외침은 하루 놀이를 종치는 외침이었다. 아이들은 하나둘 집으로 돌아갔고 골목길은 다시 평온을 찾았다.

용현동 2008

골목은 ‘학교’였다. 생애 최초의 교육장이었다. 동네 형들과 어울리면서 질서, 협동, 그리고 양보 등을 배웠다. 다투고 놀면서 ‘스스로 어울리고 함께 살아가는 세상’을 체득했다. 그들의 무대에는 나 외에도 항상 누군가가 함께 등장했다. 골목에서는 모두가 주연이며, 모두가 조연이었다. 친구와 우정을 쌓고 동네 형들과 위계를 확인하고, 무엇보다 뭉치면 살고 더 뭉치면 신난다는 ‘개똥철학’도 알게 되었다.

신흥동 2006

이제 아이들을 골목에서 볼 수 없다. 골목도 없고 아이들도 없다. 출산율이 낮기 때문이기도 하지만 안전을 염려한 엄마들은 아이들을 집 안이나 학원에 가두려고 한다. 좁은 골목길은 아이 대신에 자동차가 차지했다. 얼마나 밖에서 놀지 않으면 ‘골목에서 놀자’라는 주민센터의 프로그램이 등장할 정도다. 골목이 사라지고 있다. 아이들도 함께 사라지고 있다. ‘노올자’라는 말은 이제 사어(死語)가 되었다.

만석동 2010

- 첨부파일

-

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수