지난호 보기

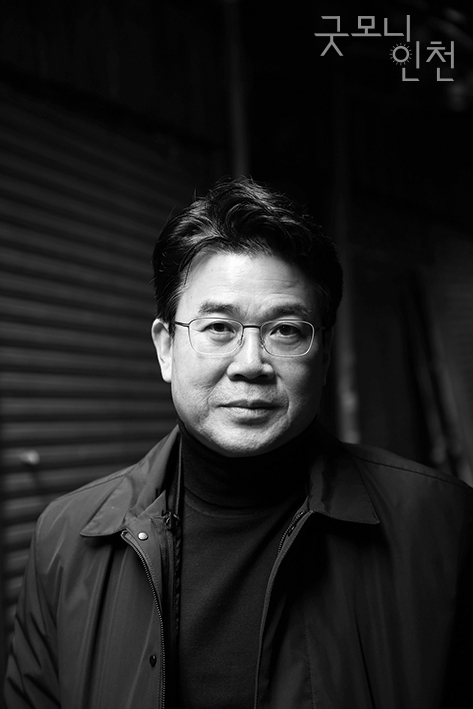

‘히스토리 너머 스토리’ 유동현

‘히스토리 너머 스토리’

유동현

사진 김보섭 │ 글 정경숙 본지 편집장

송현동 100번지 양키시장. 찬바람 부는 골목에 좁고 누추한 가게들이 거미줄처럼 얽혀 있다. 대부분 셔터가 무겁게 내려져 있다. 그 위로 철거 표식이 아무렇게나 나뒹군다. 한낮에도 백열등에 의지하는 컴컴한 골목, 한 줄기 새어 드는 빛의 앞자락에 유동현(59)을 세웠다. 제법 잘 어울렸다.

<굿모닝인천> 전 편집장 유동현은 인천 동구 송현동 사람이다. 시커먼 공장이 담벼락처럼 둘러싸인 동네, 철도길 마을에서 태어나 서른한 살이 될 때까지 줄곧 머물렀다. 생에 가장 긴 시간을 송현동에서 보냈다. 태어나 성장하고 전성기를 누리고 함께 나이 들어간다. 그가 인천이고, 이 동네가 곧 그다.

언젠가 한 블로그에서 “<굿모닝인천>은 인천 시민을 위한 월간지다. 우리 세금으로 국민에게 인천을 알리기 위해 뛰는 인천통 기자가 있다는 사실이 고맙다. 누군가는 해야 할 일이다”라는 독자의 글을 읽은 적이 있다. 할 일을 제대로 하고 있다는 생각에 안도했다. <굿모닝인천>은 관공서에서 만드는 일반 소식지와는 다르다. 인천을 아끼고 사랑하는 마음으로 ‘인천이 와락 다가오도록’, 사진 한 장 글 한 줄에 사명감을 다져넣는다. 유동현으로부터 시작됐다.

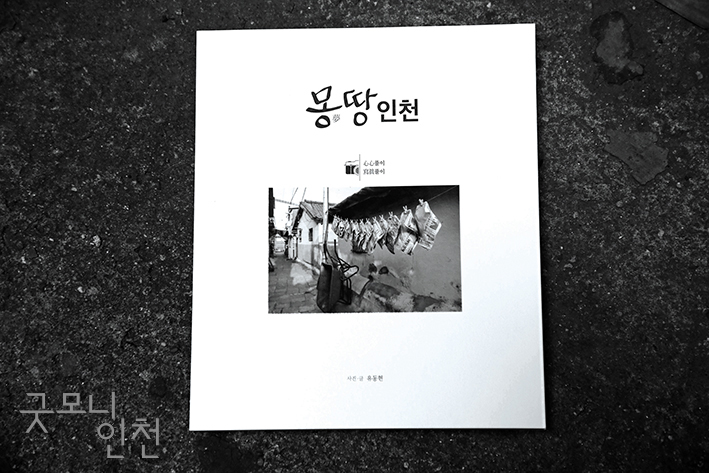

그의 첫 작품은 잡지 형태의 시 홍보지 전신인 <내고장인천>의 1997년 4월호다. 표지부터 달랐다. 시립무용단 오디션을 앞두고 긴장감이 도는 무용수의 옆모습은, 시 공무원들 사이에 회자될 만큼 파격적이었다. ‘이제, 서쪽에서 해가 뜹니다’라는 당시 인천시 TV 광고 문안에서 착안한, <굿모닝인천>이라는 제호도 그의 머릿속에서 나왔다. 내용 면에서도 인천을 알리는 기준이 될 만큼 충실했다. 처음부터 인천에 정통한 건 아니었다. ‘인천에 의미 없는 골목은 없다. 인천에 아름답지 않은 골목은 없다.’라는 생각으로 골목골목을 누빈 노력의 결과였다. 2001년부터 똑딱이 ‘디카’를 들고 인천 골목을 쓸어 담았다. 그 사이 개발의 광풍에 휩쓸려 사라진 곳도 있다. 그렇게 인천 역사의 흔적을 하나하나 그러모았다.

어느덧 <굿모닝인천>은 스물다섯 살, 300호를 맞았다. 시대가 변하면서 종이 매체가 힘을 잃었지만, <굿모닝인천>은 여전히 지역을 대표하는 매체로 충성도 높은 독자들의 사랑을 받고 있다. 유동현이 있기에 가능했다.

“숨을 잠시 고르겠습니다. 더 크게 인천을 담겠습니다. 고맙습니다.” 그가 지난해 <굿모닝인천> 12월호에 쓴 ‘몽(夢)땅 인천 골목’의 마지막 글귀다. 그는 올해 6월호를 끝으로 편집장직을 내려놓았다. 인사 없이 떠나 늘 마음이 쓰였던 그는, 독자들에게 정식으로 작별 인사를 전하기 위해 지면에 얼굴을 비치기로 했다. 하지만 끝이 아니다. 현재 그의 명함에는 ‘인천 이야기 발전소’가 새겨져 있다. 인천이 품은 이야기를 발굴해서 전파하고 소비하는 데 앞장서겠다는 뜻이다. 이는 그의 모토인 ‘히스토리 너머 스토리’에서 기인한다. 앞으로도 그는 학자들이 연구한 인천의 기록을 이야기로 풀어, 세상에 전하는 일을 멈추지 않을 것이다.

사진가 김보섭과 편집장 유동현. 곧 사라질 골목에서 마지막 작업을 함께하는 두 사람을 바라보며, 가슴이 뜨거워졌다. ‘김보섭은 김보섭답고, 유동현은 유동현답다’라는 생각이 들었다. 뭐라 형언할 수 없는 감정에 휩싸였다.

헤어지고 나서 그에게 문자를 보냈다. “두 분을 바라보며 미래의 저를 보는 게 아닐까, 생각했습니다. 훗날 저도 두 분처럼만 같으면 좋겠습니다.” 잠시 후 답이 왔다. “그대도 충분히 그럴 수 있소.” 그는 ‘진짜 인천’을 알게 한, 나의 스승이다.

- 첨부파일

-

- 다음글

- 내일을 위한 기도

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수