지난호 보기

침탈의 공원에서 잉태된 독립 정부의 꿈

침탈의 공원에서 잉태된 독립 정부의 꿈

글 이희환 제물포구락부 관장

인천 중구, 야트막한 야산인 응봉산 정상에 자리하고 있는 자유공원은 여러 가지 이름을 갖고 있다. 1888년, 서양인들에 의해 서구식 공원(Public Garden)으로 조성될 당시에는 각국공원 혹은 외국공원(Foreign Park)이라고 불렸다. 그러나 언제부턴가 조선 사람들은 이 공원을 만국공원이라고 부르기 시작했다. 이 공원을 설계한 사람은 러시아 출신의 토목 기사인 사바틴(A. I. Sabatin)이다. 사바틴의 설계로 현재의 맥아더 동상 자리에는 인천 최초의 양옥인 독일계 무역상사 세창양행의 사택이 건립됐다. 1900년대 들어서는 기상을 관측하는 기상대 건물과 시간을 알려주는 대포인 오정포가 들어서면서 만국공원은 근대적인 생활 세계를 구현하는 공간으로 기능했다.

세창양행 사택

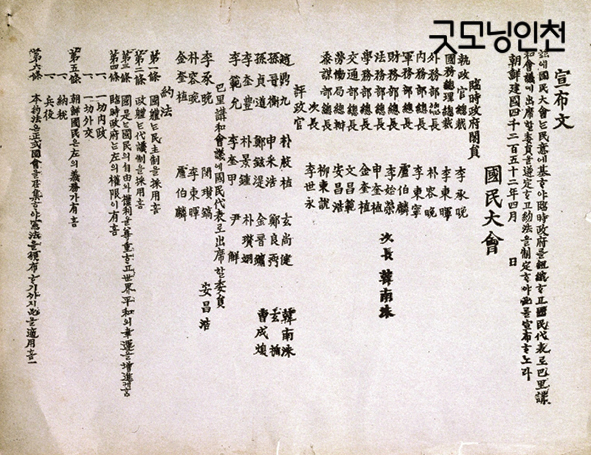

한성임시정부 국민대회 선포문

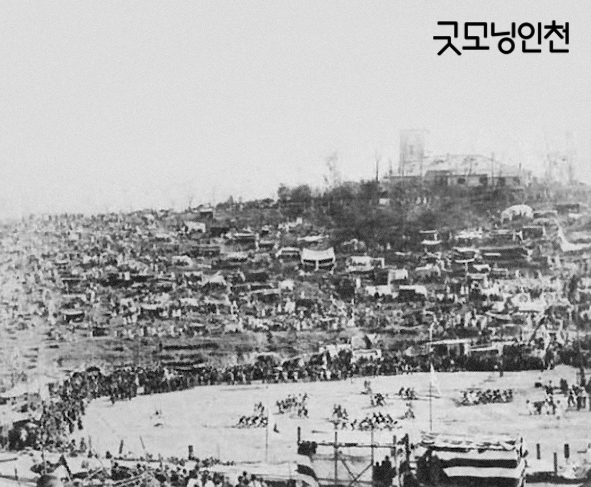

만국공원은 경술국치 이후 1914년 외국인 거류지 제도가 철폐되면서 그 관리권이 각국거류지회에서 인천부(仁川府)로 이관돼 일본식 공원으로 재구획됐다. 1922년 일본인들이 중구 해안가의 현재 인천여상 자리에 인천 신사(神社)를 중심으로 동공원(東公園)을 조성하고 맞은편에 위치한 각국공원을 서공원(西公園)이라고 명명했다. 일제의 서슬이 시퍼런 1919년, 전국적으로 만세 운동이 일어났다. 다른 어느 지역보다 일본인들이 득세했던 인천에서도 배다리에 위치한 인천공립보통학교와 인천상업학교 학생들이 일경의 삼엄한 감시를 뚫고 전화선을 차단하면서 독립 만세 운동을 전개했다. 인천의 3·1만세운동으로 구속된 청년 중에는 만국공원 옆 웃터골운동장(현 제물포고등학교)에서 야구 경기를 통해 민족적 울분을 달랬던 한용단(仁川漢勇靑年會) 청년들도 여럿 있었다.

일제강점기 당시 인천각

웃터골운동장

외세 침탈의 상징적 공간이었던 인천의 만국공원에서는 3·1만세운동의 거족적 흐름 속에 독립 정부를 세우기 위한 꿈이 잉태됐다. 한성임시정부 13도 대표자회의가 이곳 만국공원에서 열렸다. 3·1운동을 전후해 국내외의 여러 곳에서 독립운동을 전개할 가정부(假政府) 혹은 임시 정부 수립 움직임이 시작됐다. 그 가운데 국내에서 유일하게 추진된 임시 정부가 한성임시정부였다. 이를 주도적으로 이끈 사람은 인천 문학동과 관련이 깊은 만오(晩悟) 홍진(洪震) 변호사였다.

문학산에 선대의 선영이 자리한 명문가 풍산홍씨 일문에서 1877년에 출생한 홍진 선생은 3·1만세운동이 폭발한 직후인 1919년 3월 17일 기독교 전도사 이규갑 등과 함께 동료 검사 한성오의 서울 집에서 회합해 ‘한성임시정부’의 조각 명단을 구성한다. 이어 전국의 대표자들에게 추인받기 위해 4월 2일 만국공원에서 13도 대표자회의를 열어 파리평화회의에 파견할 대표자를 선출하고 정부 조각 명단을 국민대표들과 논의해 추인을 받았다. 상하이(上海)의 망명 지사들에게 한성임시정부의 수립을 알리기 위해 홍진 선생이 미리 망명한 가운데, 4월 23일 서울 보신각 앞에서 한성임시정부 수립 선포식이 거행됐다. 이후 한성임시정부는 1919년 9월 출범한 상하이 통합 임시 정부의 구심점이 됐다.

외세 침탈의 상징적 공간이었던 인천의 만국공원에서는 3·1만세운동의 거족적 흐름 속에 독립 정부를 세우기 위한 꿈이 잉태됐다.

대한민국 임시 정부 수립 100주년을 맞으며 만국공원에서 잉태된 한성임시정부의 꿈을 자유공원에 아로새길 때가 됐다.

그런데 전남 지역의 독립운동가인 이인행(1898~1975) 선생의 <삼역 이인행평전>(노기욱, 전남대학교출판부, 2013)을 보면 한성임시정부 설립 움직임이 3월 17일 회합 이전인 3월 7일에 인천 월미도에서 최초 회합을 가졌고, 이 회합에서 국민대회 발기인 즉 13도 대표자들을 선출하면서 추진됐다는 새로운 증언을 내놓고 있다. 이러한 증언들이 사실이라면 홍진 선생은 한성임시정부 수립을 위한 최초 발기인 대회를 1919년 3월 7일 인천 월미도에서 개최하고, 4월 2일 만국공원 13도 대표자회의를 통해 정부 각 책임자 명단을 추인한 후 임시헌법 초안과 각원 명단을 구성해 상하이에 전달하는 핵심적 역할을 수행한 인물이라 하지 않을 수 없다.

홍진선생묘비

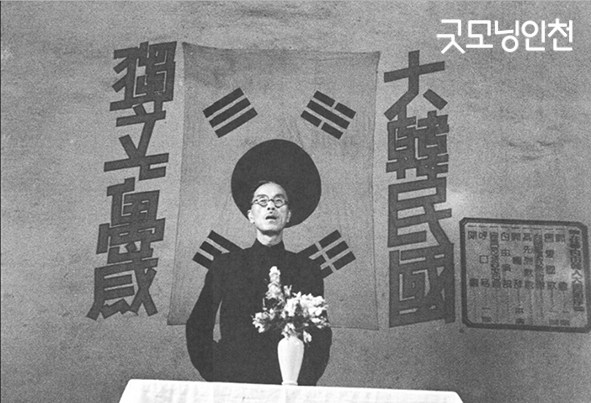

중국 쓰촨성 충칭에서 개최된 자유 한인 대회에서 연설하는 홍진

평생을 바쳐 대한민국 임시 정부와 임시 의정원에서 독립운동을 전개했던 홍진 선생이 독립운동사에 남긴 가장 큰 족적은 역시 임시 의정원 활동에 있다. 해방된 조국에 돌아온 1946년 2월 1일 임시 의정원을 계승한 비상국민회의 의장으로 선출된 홍진 선생은 의욕적으로 과도 정권 수립 추진 의사를 피력하는 등 30년 가까이 헌신한 독립운동의 완수를 해방 정국에서 구현하려고 노력했다. 그러나 70세를 넘긴 고령에 과로가 겹쳐 1946년 7월 7일 심장 천식으로 입원한 이후 두 달 만인 1946년 9월 9일 향년 70세로 별세했다. 1946년 9월 13일 명동성당에서 장례위원장 김구 주석의 집례로 장례 미사가 올려졌다. 그의 육신은 그날 오후 인천 문학산 선영에 묻혔다.

8·15 광복 이후 일제의 서공원에서 만국공원이란 이름을 되찾았다. 이 공원이 오늘날과 같이 자유공원이라는 이름으로 바뀌게 된 건은 1957년이다. 반공을 국시로 한 이승만 정권 하에서 인천상륙작전 7주년을 기념해 인천의 만국공원을 ‘자유공원’이라 개명한 것이다. 이곳에 살아 있는 미국 장군 맥아더의 동상을 세운 것은 냉전 시대의 이념을 상징한다. 1982년엔 존스톤 별장이 위치했던 자유공원 정상에 한미수교 100주년기념탑이 건립됐다. 조선이 최초로 서양과 맺은 조미수호통상조약이 자유공원 팔각정 아래 부지에서 체결된 사실이 최근 확증되면서 조약 표지석이 새로 건립될 예정이다. 어느덧 미국 관련 역사기념물이 넘쳐나는 공원이 된 것이다.

대한민국 임시 정부 수립 100주년을 맞으며 만국공원에서 잉태된 한성임시정부의 꿈을 자유공원에 아로새길 때가 됐다. 웃터골운동장이었던 제물포고등학교 교정엔 한용단 기념비를 세우고, 자유공원에는 한성임시정부 13도 대표자회의와 홍진 선생을 알리는 역사기념물을 설치하자. 냉전 시대가 부여했던 자유공원이란 이름을 넘어 이 공원에서 자주독립정부 수립을 꿈꾸면서 파리평화회의에 대표단을 파견하고자 했던 민족운동가들의 ‘만국평화주의’ 비원을 담아서, ‘만국공원’을 새로 구획해 세계 시민들에게 알려나가면 좋지 않을까.

- 첨부파일

-

- 이전글

- 남도의 바다, 인천의 바다

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수