지난호 보기

비움으로 채우다

비움으로 채우다

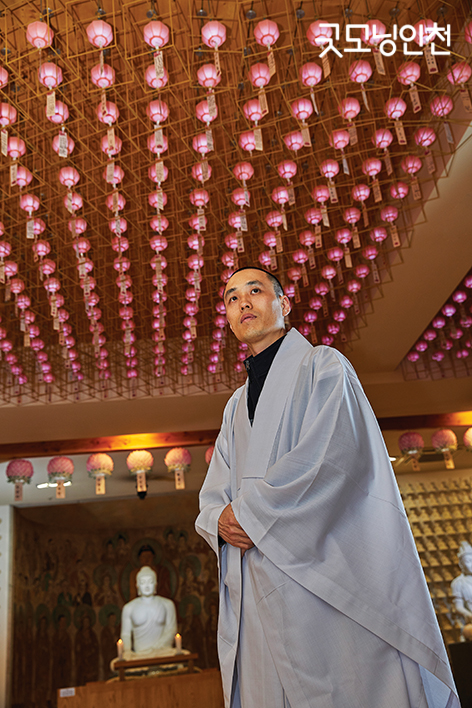

공간은 곧 사람을 의미한다. 숨 쉬고 머무는 자리마다 살아온 시간과 삶을 대하는 태도, 생각이 스며든다. 다양한 분야에서 활동하는 사람들의 ‘아주 사적인 공간’에 들어가, 그 안에 숨겨진 또 다른 인천을 본다. 공간(空間)의 사전적 의미는 ‘아무것도 없는 빈 곳’이다. 비어 있기에 충만한, 강화도 전등사(傳燈寺) 남룡 스님의 선방(禪房)에 잠시 머물렀다.

글 정경숙 본지 편집장│사진 류창현 포토디렉터

약사전(藥師殿) 마당을 거니는 남룡 스님.

매일 마음의 도량을 닦으며 ‘비움으로써 채운다’.

스님이 손수 그린 반가사유상.

막상 시작하면 금방 그림을 그리지만,

마음을 잡고 준비하는 데는 며칠이 걸린다.

‘쉽게 가볍게’ 살아야 한다는 깨달음을

목탄 묻은 손끝으로부터 얻는다.

“맑은 하늘에 흰 구름이 둥둥,

봄꽃이 둥둥 떠다니는구나.”

봄물이 한창 오른 요즘, 스님은 창문을 열고

세상 만물과 인사를 나눈다.

약사전(藥師殿) 마당을 거니는 남룡 스님.

매일 마음의 도량을 닦으며 ‘비움으로써 채운다’.

종교를 통해 정도(正道)를 걷는 건,

오롯이 자신에게 달려 있다.

“어떤 종교를 믿는지는 중요하지 않습니다.

종교를 통해서 내가

진실해지고 선량해지고 지혜로워지면,

그것이 바로 행복한 삶입니다.”

매일 도량을 닦는 마음

‘똑똑 또르르륵, 똑똑 또르르륵….’ 새벽 4시 30분 강화도 전등사, 봄바람에 실려 온 목탁 소리가 산사를 깨운다. 은연히 흔들리는 풍경 소리. 부슬부슬 내리던 이슬비도 소리를 낮춘다. 새벽빛이 부옇게 밝아올 무렵, 예불을 마친 스님이 싸리비로 도량(道場) 마당을 쓴다. 정결하게 비질을 해도 그때뿐, 조금만 바람이 불고 비가 내려도 땅은 금세 흐트러진다. 그래도 스님은 매일같이 길을 닦는다.

전등사(傳燈寺)의 포교국장 남룡(42) 스님은 한때 ‘어떻게 해야 그릇된 생각과 행동을 바로 고칠 수 있을까’ 깊은 고민에 잠겼다. 그러던 어느 날 도량을 닦으면서 그 해답을 얻었다. “진정한 행복은 도량을 깨끗이 한 데서 오지 않습니다. 길이 더러워질 때마다 기꺼이 비질을 하는 마음에 있지요.”

한 번의 비질로 헝클어진 마음을 정갈히 할 수는 없는 법. 비바람에 뭉그러지고 뭇발길에 밟히더라도 매일 쓸고 닦아야 한다. 그리하면 원하는 바에 이르지 않더라도, 노력하는 삶 그 자체에서 행복을 찾을 수 있으리라.

오월, 연등이

산사의 하늘에

꽃처럼 피었다.

‘그림이 있는 법당’

무설전(無說殿)은,

종교와 예술의 경계를

허무는 공간이다.

나를 찾는 여정

아침 9시, 템플스테이 수행관 선불장(選佛場). 남룡 스님이 봄물 가득 머금은 찻잎을 우려 건네며, 살아온 이야기를 담담히 풀어놓는다. 스님은 어릴 때 어머니의 손을 잡고 절에 다니면서 자연스럽게 불경을 읊었다. 출가를 생각한 건 대학을 졸업할 무렵이다. ‘평범한 삶을 살지, 출가할지, 절에 가면 큰스님이 될 수 있을지…’ 살면서 가장 큰 번뇌에 휩싸였다.

“출가하면 3개월 안에 다시 속세로 나오게 될 것이야.” 세속의 인연을 버리기 몇 달 전, 우연히 찾은 사주카페에서 들은 점괘가 한동안 마음을 어지럽혔다. 이후로도 수행의 길은 쉽지 않았다. 밤낮으로 선방(禪房)에 틀어박혀 참선해도 마음이 허기지고 공허했다. 그렇게 시간이 흐르고 고통을 견뎌내며 마침내 깨달음에 이르렀다.

“수행으로 스스로를 돌아보고 집착을 내려놓는 것이 아닌, 정신적으로 우월한 사람이 되고 싶다는 욕망에 사로잡혀 있었습니다. 수행을 하는 마음가짐, 그 출발점부터 틀렸던 거지요. 훗날수행은 나를 발견해 가는 여정일 뿐이라는 사실을 깨닫고 마음이 편안해졌습니다.”

일체유심조(一切唯心造). 모든 것은 오로지 마음이 만들어내는 것이다. 들꽃은 비옥한 토양에 씨를 뿌리든 척박한 바위틈에 뿌리내리든, 자기 몫을 다해 피고 진다. ‘지금 그 자리’에서 자신을 돌아보고 마음을 키워가는 과정이 곧 수행이다.

천년 고찰 전등사는 대웅전(보물 제178호)과

약사전(보물 제179호), 범종(보물 제393호) 등

귀한 보물을 품고 있다.

사진은 대웅전 지붕을 떠받치는 나부상.

텅 빈 충만

선불장에서 나와 경내를 천천히 거닌다. 다사한 햇살 사이로 대웅전(大雄殿)이 모습을 드러낸다. 보물 제178호인 이 건축물은 광해군 13년(1621)에 지은 것으로 알려져 있다. 봄기운 때문일까. 팔작지붕 네 귀퉁이를 떠받치고 있는 나부상(裸婦像)이 힘겹기보다 편안해 보인다.

대웅전을 지은 도편수는 자신을 떠난 여인을 벌주기 위해서가 아니라 뉘우치길 바라는 마음으로 나무를 깎았으리라. 고요한 산사, 처마 끝 풍경 소리가 한가롭다.

스님께서 참선하는 방에 가 봐도 되느냐, 조심스레 물었다. 수행하는 공간이기도 하지만 먹고 자고 머무르는 내밀한 사생활의 영역이다. 스님께서 잠시 머뭇거리더니 방문을 열어주셨다. 문 앞에 ‘지혜(智慧)’라는 글귀가 새겨진 아담한 방. 세간이라곤 작은 나무 책상, 의자, 책 몇

권이 전부다. 방에 난 창 밖으로는 신록이 돋아나는 아침이 열리고 낙엽 지는 오후가 펼쳐진다. 스님은 종종 그 너머 세상을 바라보며 마음을 비우고 잡념을 내려놓는다.

“‘텅 빈 충만’, 사찰은 비움으로써 채워지는 공간입니다. 집착과 욕심, 어리석음을 버리면 그 안에 기쁨과 행복이 차오르지요. 밖으로 향하던 마음이 조금씩 내 안으로 움직입니다.”

늦은 오후, 스님의 선방을 나선다. 500살 나이를 먹은 은행나무를 돌아 도량을 지나 바람이 선들선들 부는 산 아래쪽으로 걷는다. 멀리서 도시의 불빛이 하나둘 솟아오른다. ‘일체유심조(一切唯心造). 모든 것은 오로지 마음이 만들어내는 것이다….’ 어둑어둑한 처마 밑에서 흘러나오는 목탁 소리가 점점 멀어져 간다.

남룡 스님 블로그 blog.naver.com/tjdrn3307

- 첨부파일

-

- 다음글

- 골목 벽화 색즉시공

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수