지난호 보기

달빛 쏟아지는 집

달빛 쏟아지는 집

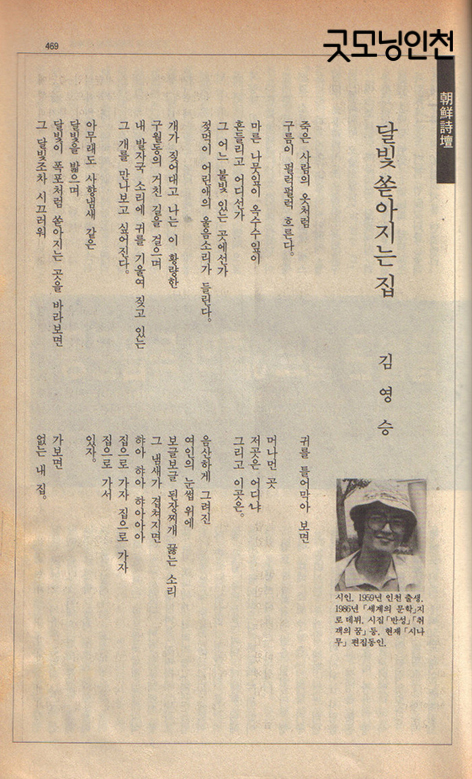

글 김영승 시인

인천에서 나고 자란 인천 토박이로, 인천이 낳은 우리나라를 대표하는 시인이다. 2017년엔 인천 시민들이 뽑은 인천 대표 문학작가로 선정되기도 했다. 현재 자신의 작품을 쓰며 시 쓰기와 <시경> 같은 고전 강의를 하고 있다.

달빛 쏟아지는 집 초고

이 코너의 이름이 ‘내가 사랑하는 인천’이라니 그야말로 코너로 몰고 가는 것 같다. 코너에 몰려 소나기 펀치를 맞으며 침몰 직전이었던 때도 나에게는 있었으니까. 그 그로기 상태가 꼭 나쁜 것만은 아니다. 나에게는 있는 것도 많지만 없는 것도 몇 가지는 되는데 그중의 하나가 악몽, 악연 같은 계통의 언어들이다. 그건 언어라기보다는 그냥 어떤 음향이다. 그냥 그러나 보다 하며 나도 쓰는 그런 어떤 바람 소리 같은 음향. 그런 음향이라도 나를 스쳐갔다니 그게 어딘가. 내가 생각하는 인천도 아니고 내가 사랑하는 인천이라니, 나는 또 뭐고 사랑은 또 뭐며 그리고 인천은 또 뭔가. ‘인천 바다에 사이다가 떴어도 곱브가 없으면 못 마십니다.’ 옛날 한 코미디언의 노래인지 만담인지가 내 뇌리를 스친다. 나에겐 그 곱브가 없었다. 아니 내가 바로 그 곱브였다. 아니 내 자신이 바로 그 인천 바다였고 그 인천이었던 것이다.

최근 모 방송에서 한 소설가가 나와 한국말 속 일본말들을 어쩔 것인가 운운하는 것을 본 적이 있다. 아니 그냥 문자 언어로 읽었다. 나는 텔레비전을 안 본 지 이미 10년도 넘었으므로 인터넷상에 그 녹취가 정리된 문자 언어를 읽었다는 말이다. 얼마 전 탤런트 한진희를 텔레비전에서 보고는 깜짝 놀랐다. 아니 한진희가 저렇게 늙었단 말인가 하며 말이다. 젊은 날 나의 형은 한진희와 똑같이 생겼다는 말을 들었기에 나는 그 한진희에 그래도 관심이 있었다. 그리고 식당 텔레비전에서 우연히 마이클 잭슨이 죽었다는 소식을 접하고는 가슴이 아팠었다. 마이클 잭슨은 나와 한동갑인 소위 58년 개띠다.

여하튼 일본말의 잔재라니? 그건 일본 사람의 잔존이야. 일본 사람의 상존이라구, 나는 또 중얼거렸었다. 그때 나는 어떤 언어를 구사했었는가. “지나간 시간은 공간으로 인식된다”고 베르그송은 말하고 있지만 인천에서의 지나간 시간은 나에게는 언어로 인식되기도 한다. 그 언어로 사유하고 그 언어로 내 자신과 대화를 했었으니까.

나는 인천에서 태어나 지금까지 인천에서 살고 있는 시인이다. 1879년 인천 추정 인구 500명이었는데 현재 300만이라니. 산업혁명 당시 그 중심지였던 영국 글래스고의 인구가 20만이었을 때 그러한 도시를 메트로폴리스라 했었는데 인천은 이미 그러한 메트로폴리스를 넘어선 어떤 국가다. 그리고 1910년엔 인천의 내동과 경동에 수도와 전기가 들어왔었고 그 내동과 경동, 인현동이 어린 시절 나의 소위 ‘나와바리’였다.

고대로 갈수록 한문에서는 사랑 애(愛) 자와 생각할 사(思) 자, 품을 회(懷) 자와 은혜 혜(惠) 자 등이 통칭 ‘사랑한다’의 뜻으로 통용된다. 그래서 나는 가령 <시경(詩經)> 같은 고전을 대개는 그렇게 새기어 번역을 한다. 소월의 ‘자나 깨나 앉으나 서나’라는 시도 있고 현철의 ‘앉으나 서나 당신 생각’이라는 노래도 있지만, 사랑하는데 생각하지 않는다는 것은 말이 안 되기 때문이다. 또한 사랑 장으로 유명한 고린도전서 13장의 마지막 부분 믿음과 소망과 사랑은 사실은 다 같은 말로 의미상으로는 동어반복이다. 사랑하는데 믿음이 없고 사랑하는데 소망이 없다는 것은 말이 안 되기 때문이다.

제목 ‘달빛 쏟아지는 집’은 초고에 의하면 1981년에 쓰인 시이다. 발표 당시 부천서 권인숙 양 성고문 사건을 얼핏 언급해 긴급히 교체된 작품임을 밝혀둔다. 물론 시집엔 수록된 적 없다. ‘음주 운전’이라는 말이 있는데 혈중 알코올 농도 면허 취소 수준을 운운하기도 한다. 음주에도 면허가 있다면 나는 음주 면허가 취소될 만큼 연일 ‘음주음주’ 시대가 열린 시점이기도 하다. 나는 그 구월동에서 젊은 날의 한때를 보냈다. 그 구월동엔 인천 시청이 들어섰으니 상전벽해다. 그리고 나는 지난해 그 인천시청 앞 모 식당에서 회갑연을 했다. 인천시청이 있는 그 자리는 가도가도 배나무 밭이었고 바로 그 인천시청 정문 앞 은행나무, 그 은행나무 바로 앞 정류장에서 나는 버스를 기다렸었다. 황토 흙먼지 아득히 흩날리는 그 비포장도로를 걸어서 석바위로 나가는 게 그게 나의 시내 가는 길이었던 것이다.

월간조선<月刊朝鮮> 1989년 10월호, 달빛 쏟아지는 집

- 첨부파일

-

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수