지난호 보기

일생을 함께하는 우리의 문화, 떡

일생을 함께하는

우리의 문화 떡

해가 뜨면 일어나고 해가 지면 잠자리에 드는 일상이 아닌, 모두가 잠든 고요한 밤에 오히려 더 치열하게 살아가는 우리 이웃들의 삶이 있다.

아직 동이 트려면 몇 시간을 더 기다려야 하는 새벽. 대를 이어 70년 동안 한자리를 지켜온 성광떡방은 이 시간부터 본격적으로 바빠진다.

글 김윤경 본지 편집위원 │사진 최준근 자유사진가

꿀처럼 달콤하게 새벽을 여는 성광떡방

세상이 아직 잠에서 깨어나지 않은 어둑한 새벽 4시. 신포국제시장 골목에 있는 성광떡방에 환하게 불이 켜진다. 이른 새벽부터 고소한 냄새를 풍기는 이곳엔 방앗간에서 태어나고 자란 이종복(57) 사장이 있다. 그의 하루가 지금부터 시작된다.

전날 불려놓은 쌀을 살펴보고, 주문받은 떡을 만들기 시작한다. 큰 대야에 가득 담겨 있는, 4~8시간 불린 쌀의 물을 빼고 제분기에 넣자 곱게 빻아진 흰 가루가 쏟아져 내려온다. 한 번 더 제분기를 거쳐 쏟아지는 고운 쌀가루는 하얀 눈처럼 빛났다. 그렇게 기계로 빻은 찹쌀가루에 천일염 한 줌 고루 뿌려 섞은 뒤 시루떡 틀에 넣고 평평하게 편 다음, 꿀을 넣고 다시 쌀가루를 그 위에 두텁게 덮는다. 그리고 칼로 바둑판처럼 선을 그어준다. 자를 대고 그은 것도 아닌데, 선의 간격과 모양이 자로 잰 듯 일정하다. “이렇게 칼금을 그어줘야 떡을 쪘을 때 스팀이 잘 들어가 떡이 골고루 잘 익고 완성된 떡을 떼어내기도 좋거든요.” 이종복 사장은 설탕이 귀했던 어린 시절에 어머니가 만들어주셨다는 꿀설기를 지금도 가장 좋아하는 떡이라고 말한다. 이제 시루떡 틀을 스팀에 올리고 강하게 찌면 꿀을 품은 백설기처럼 부슬부슬하고 촉촉한 ‘꿀설기’가 완성된다.

성광떡방의 이종복 사장

투박한 아버지의 손맛을 기억하는 사람들에게

변하지 않는 전통의 맛을 전해주고 싶습니다.

언제든 떡을 먹으러 올 때마다

시간을 거슬러 여행하는 기분이 들 수 있게 말이죠.

우리네 삶과 닮아 있는 떡

“우리나라 사람만이 갖고 있는 고유한 정서 중 하나가 바로 떡 문화인 것 같습니다. 백일과 돌잔치, 결혼식, 장례식 등 사람이 태어나서 죽을 때까지 늘 떡이 함께하니까요. 명절에도, 누군가 대접할 때도 항상 떡을 준비합니다. 이게 바로 ‘우리의 정서’인 거죠.” 떡을 만드는 내내 들려주는 이종복 사장의 얘기는 떡만큼이나 맛깔스럽다.

이번에는 불린 쌀을 쑥과 섞어 제분기로 곱게 빻는다. 순간, 기분 좋은 쑥향이 떡집 안을 가득 메운다. 쑥은 해풍 맞은 섬쑥이 최고라며 이종복 사장의 아내가 강화도, 영종도, 덕적도 등지에서 직접 캐온다고 한다. 쑥과 함께 곱게 갈린 쌀가루에 물을 넣고 반죽한다. 성광떡방의 떡이 유난히 찰진 이유는 바로 악력에 의한 반죽에 비법이 있다고. 이마에 송골송골 땀이 맺힐 정도로 힘들게 반죽을 마치면 이제 송편을 만들 차례다. 일정한 크기로 반죽 덩어리를 떼어내 납작하게 펴고 설탕과 깨를 섞은 소를 넣은 다음 예쁘게 모양을 잡아준다. “저희 집에서는 제가 송편을 제일 못 만들어요. 아내와 아들, 딸이 만든 건 다들 기계로 찍었냐고 할 정도로 정말 예쁘거든요.”

찜기에서 꺼낸 송편에서 모락모락 김이 오른다. 꼴깍 침이 넘어가지만 송편은 일정 시간을 기다려야 한다. “막 쪄낸 송편은 맛이 별로 없어요. 백설기, 가래떡과 달리 송편은 완벽하게 식혀야 밀도가 높아지고 쫀득쫀득해지거든요.”

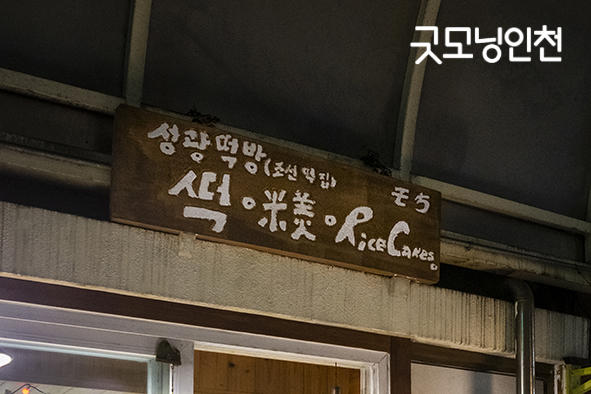

가게에 걸려 있는 간판은

이종복 사장이 직접 만든 것. 신포국제시장의

유명한 민어집이 가게를 접으며 기증한 도마에

직접 조각을 새겼다.

70년을 한결같이 지켜온 전통의 맛

“아버지가 1956년에 떡집을 시작했는데, 방앗간을 한 것까지 치면 1947년부터 이곳에 자리를 잡았어요. 아버지 뒤를 이어 1988년부터 제가 맡아 운영하고 있습니다.” 대를 이어 70여 년간 한자리를 지켜온 성광떡방은 신포국제시장에서 가장 오래된 떡집이다. 전통 방식 그대로 만들어내는 이종복 사장의 떡은 공장에서 생산하는 요즘 떡들과 비교하면 투박하기만 하다. 애써 모양을 내지 않고 전통 방식으로 만든 떡에서 그의 정직함을 느낄 수 있다.

성광떡방 찜기 위에는 요즘 흔히 보는 타이머가 없다. 떡집 어디에도 계량기나 계량컵도 보이지 않는다. “그냥 몸이 알아요. 어느 정도 지나면 떡이 잘 익었겠구나, 이 정도 넣으면 간이 맞겠구나 감이 딱 오죠.” 아버지가 해온 일을 어릴 때부터 평생 눈으로, 몸으로 익혔던 그에게는 어쩌면 당연한 일일지도 모른다. 4년째 떡 만드는 법을 배우고 있다는 이종복 사장의 아들은 아버지에게 계량화해 떡 레시피를 만들자고 권유한다. 하지만 ‘떡은 무엇보다도 가장 많이 만들어본 사람이 최고다’라는 신념으로 여전히 전통 방식으로 아들을 훈련시키고 있다고.

“투박한 아버지의 손맛을 기억하는 사람들에게 변하지 않는 전통의 맛을 전해주고 싶습니다. 언제든 떡을 먹으러 올 때마다 시간을 거슬러 여행하는 기분이 들 수 있게 말이죠.”

새벽 4시에 일어나 주문받은 떡을 만들고 떡이 다 만들어지면 일일이 배달하고 바쁜 하루를 보낸다. 그 와중에 시간이 날 때마다 책상에 앉아 글을 쓰는 이종복 사장의 또 다른 직업은 시인이자 칼럼니스트. 태어나고 자란 ‘신포동’과 인천에 대한 애정을 담은 칼럼이 셀 수 없이 많다. 내년에는 <인천 짬뽕(가제)>이라는 책을 발간할 계획이다. “인천은 짬뽕 같은 도시입니다. 전국에서 모인 사람들이 인천에 터를 잡고 살고 있지요. 그것이 인천의 에너지이자 인천의 포용력이라고 생각합니다. 그 과정에서 우리 떡집이 신포국제시장의 터잡이와 같은 존재가 되고 싶습니다.”

성광떡방

중구 우현로

Ⓣ 032-772-5093

- 첨부파일

-

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수