지난호 보기

꽃을 가꾸다, 행복이 피다

꽃을 가꾸다,

행복이 피다

‘인천, 그림이 되다.’ 낡은가 하면 새롭고, 평범한가 싶으면서도 특별한. 골목길만 지나도 또 다른 풍경이 펼쳐지는 도시, 인천. 추억이 그리움으로, 때론 일상으로 흐르는 공간이 작가의 화폭에 담겼다. 그 따뜻하고 섬세한 붓 터치를 따라 인천 사람들의 삶으로 들어간다. 이번 호는 골목골목 생명이 피어나는, 온정 가득한 동네 간석동. ‘도시 산책자’ 도지성 화백이 그렸다.

글 정경숙 본지 편집위원│사진 임학현 포토 디렉터

도시 산책자-간석동,2021, 캔버스 위에 아크릴 릭, 40×90cm

콘크리트를 비집고 숨을 틔운 ‘작은 화분’. 재개발의 바람 속 강인한 생명력과 따스한 인간미를 상징한다.

거닐수록

기분 좋은 동네

이 동네에선 모든 것이 지긋이 나이 들어간다. 길도 집도 사람도…. 간석동 빌라촌, 오래전 지은 다세대주택 사이사이엔 낡은 간판을 인 미용실과 세탁소, 구멍가게가 있고, 집 앞 공터엔 꽃과 상추, 고추가 같이 자란다. 볕 좋은 날엔 동네 어르신들이 골목에 모여 두런두런 이야기꽃을 피우고, 커피를 든 젊은이들이 그사이를 뒤섞여 지난다. 낮잠을 즐기던 고양이는 인기척에도 아무렇지 않은 듯 기지개를 쭉 켜다 슬그머니 자리를 뜨곤 한다.

오늘 우리는 ‘콘크리트 유토피아’에 산다. 그래서 평범하지만 잊혀가는, 이 모든 풍경에 자꾸만 마음이 간다. 도지성(64) 화백도 그렇다. “‘사람 사는 동네’ 같아서 좋아요. 아파트는 세상 사이에 높다란 담을 둔 성처럼 느껴지는데, 이 마을은 달라요. 한집 한 가족처럼 어울려 지낸답니다.” 하여 그는 오늘도 이 동네를 정성스레 화폭에 담는다. 1983년 선인중학교에서 처음 교편을 잡았을 때부터 창 너머로 보이는 도시 풍경을 부단히도 그려온 그다. 처음 그의 마음을 붙잡은 건 갯벌을 메운 자리에 들어서는 거대한 공장 지대와 아파트 단지였다.

오늘, 그는 작은 화분을 그린다. 길모퉁이와 담장, 옥상 자투리땅, 시선이 머무는 곳마다 있는 싱그럽지만 흔하디흔단, 어쩌면 보잘것없기까지 한. 왜일까. 보듬고 함께 바라보는 이들의 마음이 소중해서다. “콘크리트 틈을 비집고 피어나는 생명은 누군가 정성껏 새 숨을 틔운 것들입니다. 꽃이 피면 골목은 이웃을 초대하는 멋진 응접실이 되지요.” 그가 그리는 건, 그저 풀 한 포기 꽃 한 송이가 아니다. 차가운 도시를 감싸 안는 36.5℃의 온기다.

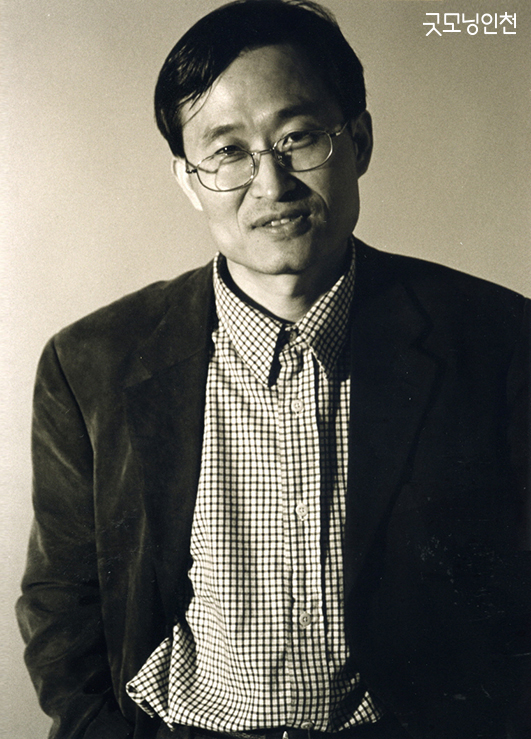

도지성 화백,

시청 후문 앞에 있는 그의 화실에서

오늘, 우리는 ‘콘크리트 유토피아’에 산다.

그래서 ‘사람 사는 동네’,

평범하지만 잊혀가는 풍경에

자꾸만 마음이 간다.

옥상에 오르면 오래된 골목과 낮은 집들이 펼쳐진다

‘도시 산책자’ 도지성은 그 길을 걷고, 그만의 세상을 연다.

시청 후문 앞,

전망 좋은 방

2년 전, 교편을 놓고 오롯이 작가의 삶을 살면서 마련한 작업실도 이 동네에 있다. 시청 후문과 빌라촌 사이, 1980년대에 지은 오래된 건물. 소래포구 가까이 있는 집에서 수월하게 오갈 수 있으면서 경제적으로 감당할 수 있는 지점에 이 공간이 있었다. 인천문화예술회관과 미술 교사로 몸담았던 인천예술고등학교도 가까이에 있다.

자그마치 1988년 서울 올림픽이 열리던 해에 세운 건물이다. 3년 전 인천시청이 중구에서 지금의 자리로 옮겨 왔을 때다. 당시 이 근처에 빌딩이라 부를 만한 건물은 단 두 채뿐이었다. 이 건물엔 사진관이 있고, 카펫 가게가 있고, 목욕탕이 있었다. 숙직으로 긴 밤을 보낸 공무원들이 다음 날 여기 목욕탕에서 몸을 데우며 피곤함을 달래곤 했다.

5층 긴 복도 끄트머리에 작가의 화실이 있다. 남쪽으로 길게 난 수직 창에서 햇살이 가득 쏟아진다. 시청이 바로 앞이다. 창문 속 풍경은 하나의 거대한 예술 작품 같다. 이 너머로 긴 시간 신록이 돋아나는 아침이 열리고 낙엽 지는 오후가 펼쳐 졌으리라. 옥상에 오르면 구불구불 골목길과 옹기종기 작은 집들이 한눈에 펼쳐진다. 햇살 좋은 날이면 초록빛 페인트칠을 한 세상에 빨래가 나부낀다. 바로 옆 재개발한 고층 아파트 단지는 마치 다른 시간을 사는 듯하다. 하지만 개발의 바람을 피해 나지막이 엎드려 있던 이 동네도 언젠간 세상의 속도를 따를 것이다.

구불구불 골목길과 작은 집들,

햇살 좋은 날이면

옥상에 빨래가 나부낀다.

바로 옆 재개발한 고층 아파트 단지는

마치 다른 시간을 사는 듯하다.

도시 산책자-상지부동산 앞, 2021, 캔버스 위에 아크릴 릭, 40×90cm

상지부동산 앞 길가에 있는 작은 정원.

1989년 이 동네, 이 자리로 온 부부가 정성껏 보듬고 있다.

사람과 풍경 사이

‘도시 산책자’

독일 철학자 해나 아렌트Hannah Arendt는 아무 목적 없이 거니는 사람을 ‘산책자’라고 말한다. 느리게 걷는 사람만이 도시의 속살을 들여다보고 숨겨진 이야기에 귀 기울일 수 있다. ‘도시 산책자’ 도지성은 오늘도 걷고, 비밀을 발견하고, 감각을 열어 상상하며, 그만의 세상을 연다. 공기의 온도, 바람 냄새는 물론 기분 따라, 만나는 사람 따라 그 세상은 매일 다르다.

그가 다니는 골목, 어느 집 앞에 놓인 화분 속 식물은 언제나 싱그러웠다. 그런데 어느 날부터인가 빛바래고 생기를 잃어갔다. 이웃에게 물으니 꽃을 돌보는 할머니가 편찮으시다고 했다. ‘아, 화분 하나에도 한 사람의 삶이 고스란히 담겨 있구나.’ 이제 생명을 보듬어 안는 이도 그의 캔버스 한편을 채워갈 것이다.

상지부동산 앞 길가에 있는 작은 정원에서 발길을 멈춘다. 작가의 작품 속 그 장소다. 겨울 너머 봄, 날이 아직 차다. 빈 화분들만 애타게 볕을 기다리고 있다. 머지않아 그림처럼 빨강, 주황, 보랏빛 꽃망울이 돋아날 것이다. “좀 더 있다 오지 그랬어요. 보름은 지나야 잎이 돋고 꽃이 피는데…. 5월, 봄이 무르익으면 온 동네가 화사하게 빛나요. 그때 다시 와요.” 부동산을 운영하는 동갑내기 박상식(65), 오복선(65) 부부는 이 동네 터줏대감이다. 1989년에 유치원에 막 들어간 아들을 데리고 이 자리에 터를 내렸다. 딱 2년만 살고 이사 가려고 했지만, 이미 자리 잡은 아이의 삶을 흔들 수 없었다. 머물다 보니 동네가 깨끗하고, 교통이 편하고, 공원도 생기면서 점점 살기 좋아졌다. 떠날 이유가 없어졌다.

한 사람을 위해 가꾼 정원이,

온 동네 사람들 가슴에 기쁨이 차오르게 했다.

이웃의 마음에도 기꺼이 ‘꽃길’을 여는 사람들.

사람이 꽃보다 아름답다.

골목 안, 2021, 캔버스 위에 아크릴 릭과 파스텔, 91×171cm

예순이 넘은 아들이 노모를 위해, 집 앞에 기른 꽃들. 한 사람을 위한 정성이 온 동네 사람들을 웃음 짓게 한다. 골목골목 피어나는 생명으로 마을에 행복이 흐른다.

간석동 빌라촌 바로 옆에 재개발한 고층 아파트 단지가 있다.

상지부동산의 오복선·박상식 부부

사람이 꽃보다 아름답다

골목골목 생명이 피어나는 마을엔 온정이 가득하다. 식물을 보듬어 가꾸는 사람도 함께 바라보는 이도 마음이 자라난다. “보는 사람마다 ‘예쁘다, 예쁘다’ 말을 건네니 꽃도 싱싱 자라고, 보는 마음도 고와지는 것 같아요. 꽃을 찾는 사람들은 다 마음이 착해요.”

마을엔 ‘꽃사랑’ 모임도 있다. 벌써 10년째, 꽃만큼이나 서로를 살뜰히 아끼고 챙겨왔다. 회원 김남심(67), 김혜순(69), 안명자(68) 씨가 모처럼 부동산 사랑방에 모였다. 이삼십 년, 담장 하나를 사이에 두고 살갑게 지낸 이웃사촌 사이다.

“시간이 많이 지났네요. 살다 보니 여직 머물게 됐어요. 이 동네가 좋아서.” 맏언니 김혜순 씨가 빙글 웃으며 말한다. 마을에 큰 건물이라 곤 파출소와 교회밖에 없던 시절, 사람들은 공터에 자리를 펴고 앉아 고기를 구워 먹으며 어울려 놀았다. 저녁을 먹고 돗자리 위에 눕기라 도 하면 하늘엔 별이 총총히 빛났다. 그런 시절도 있었다.

돌아보면 오순도순 아이들 키우며 잘 살아왔다. 아랫집 눈치 볼 것 없이 집 안에서도 맘껏 뛰놀고, 이 골목 저 골목 누비며 술래잡기며 보물찾기를 하고 놀았다. 그 아이들은 자라서 마을을 떠나 새로 지은 아파트에서 산다. 고향 집엔 지난 추억과 나이 든 부모만 남겨졌다.

간석동 ‘꽃사랑’ 사람들, 상지부동산 앞에서.

오복선·김혜순·김남심·안명자 씨(왼쪽부터)

아들이 어머니를 위해 집 앞에 가꾼 정원,

꽃망울이 비닐 속에서 봄날을 기다리고 있다.

어머니 장금순 씨와 아들 김종석 씨,

봄을 기다리는 꽃밭 앞에서

꽃사랑 사람들은 어느 집 누가 어떤 꽃을 기르는지 다 안다. 교회 앞 연립에 사는 조 씨는 남자인데 꽃을 참 좋아한다. 특히 난을 잘 키운다. 큰길로 올라가는 계단 작은 터엔 봄이면 모란이 피고 가을이면 코스모스가 만발한다. 빌라 지하에 사는 할머니가 다른 사람은 손도 못 대게 금이야 옥이야 가꾸는 꽃밭이다. 어르신은 지금 많이 편찮으시다.

예순이 넘은 아들 김종석(63) 씨는 어머니 장금순(86) 씨를 위해 꽃을 가꾼다. 배고픈 시절인데도 할아버지가 농사를 안 짓고 십정동에서 꽃을 키웠다. 먹고사는 일로 평생 물리도록 꽃잎을 만져왔지만, 어머니는 그래도 꽃이 좋다. “문만 열어도 꽃 향기 흘러 넘치는 세상을 만들어드리고 싶었어요.” 이웃에 소문이 났다. 한 사람을 위해 시작한 일이 온 동네 사람들 가슴에 기쁨이 차오르게 했다.

“함께 보고 즐기면, 그게 행복이지요. 꽃 피는 날이 기다려져요.” 이웃의 마음에도 기꺼이 ‘꽃길’을 열어주는, 오래된 골목 낮은 집에 사는 사람들. 사람이 꽃보다 아름답다.

그림 도지성

중앙대학교 회화과를 졸업하고 미술 교사로, 작가로 평생 그림 안에서 살았다. 주로 인천의 도시 풍경을 화폭에 담아왔다. 갯벌을 메운 땅에 들어서는 공장지대나 아파트 등 인천의 산업화를 표현해 왔다. 최근엔 오래된 도시 골목골목에 있는 작은 화분에 주목했다. 콘크리트 틈을 비집고 자라난 생명은 편안한 쉼과 따스한 인간미를 상징한다. 작가는 하늘에서 내려다보는 관조적 시선으로 도시를 유유히 산책한다. 인천민족미술인협의회 대표와 인천시미술관추진위원회 고문을 역임했으며, 인천미술협회 회원이다.

- 첨부파일

-

인천광역시 아이디나 소셜 계정을 이용하여 로그인하고 댓글을 남겨주세요.

전체 댓글 수