고요한 산수화 속에 보이는 새로운 시도들 - 이용우의 ‘산수’

| 명칭 | 산수도 |

국적 | 한국 |

시대 | 20세기 전반 |

재질 | 종이에 담채 |

크기 | 가로 129, 세로 32cm |

소장위치 | 인천시립박물관 고미술실 |

<고요한 산수화 속 동·서양의 만남>

인천시립박물관 고미술실에는 고요한 산수화가 전시되어 있습니다. 거대하고 초월적인 자연이 아니라 우리 주변 가까이에서 쉽게 볼 수 있었던 한적한 자연의 모습을 담은 산수화인데요. 화면의 전경에는 언덕 위의 나무들과 소를 이끄는 사람이, 중경에는 다리와 강둑, 그리고 한적한 민가가 자리하고 있습니다. 원경에는 푸른 담채로 흐릿하게 표현된 산들이 있습니다. 이러한 3단 구도는 전통 산수화에서 자주 쓰이는 구도입니다. 그러나 세부를 찬찬히 바라보면 새로운 점을 발견할 수 있습니다. 근경의 언덕과 나무들은 크고 선명하게 그려진 반면, 멀리 있는 강둑과 민가는 전경보다 상대적으로 작고 흐리게 표현되어 소실점을 향해 뒤로 깊숙이 멀어지는 공간감이 느껴진다는 점입니다. 이와 함께 근경의 언덕에는 음영법을 사용하여 입체감을 살렸는데, 이는 서양화법의 영향을 보여줍니다.

우리에게 익숙한 전통 서양 그림들의 대표적 특징은 2차원 그림이 마치 3차원 실재처럼 보이게 그렸다는 점입니다. 서양의 화가들은 이를 위해 원근법과 음영법을 충실히 따랐습니다. 이 두 가지를 과학적으로 잘 재현하면 그림이 ‘실재’처럼 보이는 착시가 일어납니다. 그러나 이러한 기법은 동양의 그림에서는 중요하지 않았습니다. 그런데 이 그림에서는 서양의 원근법과 음영법이 동양의 전통 산수화임에도 함께 공존하고 있습니다. 고요한 산수화 속에서 동양과 서양의 만남이 이루어진 것입니다.

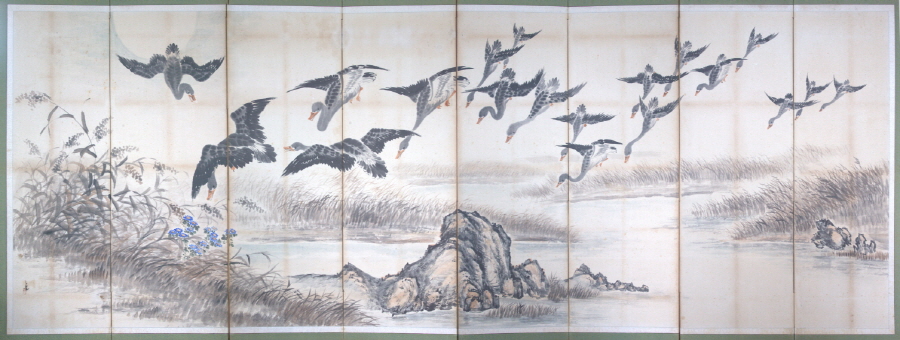

이러한 서양화법의 영향은 송암미술관 소장의 <갈대와 기러기>에서도 찾아볼 수 있습니다. 전경의 바위, 기러기, 갈대는 선명하고 크게 그려졌지만, 화면 뒤로 멀어질수록 작고 흐릿하게 표현되어 깊은 공간감을 자아냅니다. 바위들도 빛을 받는 부분은 밝게, 그렇지 못한 부분은 어둡게 처리되어 서양식 음영법을 보여줍니다.

이용우 <갈대와 기러기>, 한국, 20세기 전반, 종이에 담채, 가로 340·세로125cm, 송암미술관 서화실

이용우 <갈대와 기러기>, 한국, 20세기 전반, 종이에 담채, 가로 340·세로125cm, 송암미술관 서화실

<전통과 혁신의 경계를 넘은 근대 회화>

한국 미술사에서 근대는 오랫동안 이어져 온 중화주의적 세계관을 벗어나 새로운 문화가 본격적으로 유입된 사회문화적 격변기를 의미합니다. 서양화와 일본화가 본격적으로 들어오면서 전통 화법은 새로운 시각과 표현 방식과 만났습니다. 그 결과 화가들은 옛 기법을 지키면서도 시대적 변화에 맞는 새로운 미술을 시도하고자 했습니다. 산수화에서도 이러한 변화가 뚜렷하게 나타났습니다. 전통 동양 산수화는 이상적인 경치를 그려내거나 관념적인 자연을 표현하는 경우가 많았습니다. 그러나 근대의 화가들은 실제로 눈앞에 보이는 우리 땅의 산천과 마을, 농촌의 삶을 화면에 담아내며 향토적 풍경을 강조했습니다. 전통 산수화의 이상적 공간이 현실적이고 친근한 풍경으로 바뀐 것입니다. 서양화에서 유입된 원근법과 음영법은 화면에 깊이와 입체감을 더했고, 일본화를 통해 전해진 새로운 구도 감각과 채색법은 보다 사실적인 산수화를 가능하게 했습니다.

<새로운 시도로 변화에 매진했던 이용우>

이 산수 그림을 그린 춘전(春田) 또는 묵로(墨鷺), 이용우(李用雨, 1902~1952)는 ‘그림의 신동’이라는 별명으로 불렸습니다. 그는 1911년 아홉 살의 어린 나이에 우리나라 최초의 근대적 미술교육기관인 서화미술회에 1기생으로 입학하여 20대 화가들과 어깨를 나란히 할 정도로 그림에 뛰어난 재능을 보였습니다. 1918년, 16세에는 최연소로 서화협회 정회원이 되었고, 19세에는 당대 최고의 서화가들과 함께 창덕궁 대조전의 벽화를 그리는 막중한 임무를 맡았습니다. ‘신동’이라는 표현이 과장이 아님을 보여주는 대목입니다. 그러나 이용우는 여기에 만족하지 않았습니다. 서화가로서 탄탄대로를 걸어왔음에도 끊임없이 새로운 시도를 이어갔습니다. 1923년에는 이상범, 변관식 등과 ‘동연사(同硏社’)를 결성하여 전통화의 새로운 방향을 모색하였습니다. 동연사는 고정관념의 전통 화법을 답습하지 않고 자유로운 회화 정신에 입각한 현실적인 시각을 추구했던 단체입니다. 이를 위해 서양화법뿐만 아니라 일본화법까지도 적극적으로 수용하여 새로운 화풍을 시도하였습니다. 특히 그가 1928년 조선미술전람회에 출품한 동양화에 <제7작품>이라는 제목을 붙인 것은 그의 진취적인 도전을 잘 보여줍니다. 이처럼 변화에 매진했던 이용우의 새로운 시도는 시립박물관에 전시된 그의 고요한 산수화에서도 확인할 수 있습니다.

글_이현아(인천시립박물관 전시교육부)